| 狂歌と歌謡~鯛屋貞柳とその前後の時代~ | |||

| 𠮷岡生夫(2016.1.8) | |||

| 五句三十一音詩と歌謡の関係について示唆してくれたのは安田純生氏(以下、敬称略)であった。それは狂歌を読んでいてもしばしば出くわす風景である。 しかし、なぜなのか。 自問には自答しなければならない。その試みとして近世の狂歌においてターミナルのような役割を担った鯛屋貞柳を選択し、それ以前とそれ以後を考えてみることにした。背景で彼らを動かしているのは日本語の変化である。 一、古代語・中世語・近代語 日本語の歴史は古代語と近代語に分けられるが、その過渡期として中世語の時代が設定される。今野真二の『戦国の日本語 五百年前の読む・書く・話す』(河出ブックス)は後期中世語の時代、つまり一四九三年の明応の政変から徳川家康が江戸幕府を開いた一六〇三年までを扱っている。短歌の世界では文語と口語という言い方をするが、今野は(二一頁)、 高等学校では、おもに「古代語」の文法体系を「古典文法」として学習する。そして、現 代日本語は「近代語」の「仲間」だ。だから、「古代語」の文法体系である「古典文法」 と、「近代語」の文法体系である「現代語文法」とは大系そのものが異なる。したがって 相違点が多い。 と書く。では、どんなふうに違うのか。その喩えが面白いので、長くなるが引用する(二五頁~二六頁)。 今ここに、紀貫之(八六六?~九四五?)と本居宣長とを連れてきたとする。現代人は、 おそらく、本居宣長と話をすることは可能だろうが、紀貫之とはかなり話がしにくいと推 測する。紀貫之と本居宣長とが直接話せるかということになれば、宣長は古代語を研究し ていたので、話せるのではないかと推測するが、はたして平安時代の話しことばが完全に 理解できたかどうか。そこで、能の大成者としてよく知られている世阿弥(一三六三?~ 一四四三?)を「通訳」として連れてきたとする。理屈の上からは、中世語の時代に生き た世阿弥は、古代語についてはだいたい理解でき、これから移行していく「近代語」もあ る程度は理解できるはずで、紀貫之と本居宣長の「通訳」をすることができるはずだ。 また言文一致下の紀貫之、言文二途下の本居宣長ということになるが、その過程ないし契機を『徒然草』(一三三一年頃)に見るというのが『日本語の歴史4移りゆく古代語』(平凡社ライブラリー。二一二頁~二一五頁)であった。 一方、共時的視点で捉えても『万葉集』に東歌(東国方言)があるように話し言葉は一様でない。平安時代でいえば貴族と民衆の間でのコミュニケーションが不可能だったと考えるのは馬鹿げたことだとした上で、『日本語の歴史3言語芸術の花ひらく』は「共通語とか標準語は、抽象的に考えうるものにすぎず(略)、現実に口語としては方言しか存在しないという考え方を修正する必要はない。もともと、口語とは、そういう性格のものであるはずである」(三三八頁~三四一頁)と述べている。 二、共通語と非共通語 次に安田純生の「文語体と口語体」(「白珠」平成二十二年七月号)から引用する。言文二途の時代にあって「話し言葉の変化に書き言葉を合わせなかった理由」である。 中世になって、人々が各地から都や鎌倉に集まって来るし、地域間の人の交流や移動も活 発になりました。話し言葉は、時代によって変化するだけでなく、地域によっても大きく 違いますから、いわば混沌とした言語状況になるわけです。そんな中で、各自が話し言葉 で文章を書いても通じないでしょう。関東の人が、話し言葉で書いた文章や和歌は、九州 の人には読みがたいし、九州の人が、話し言葉で書いた文章や和歌は、関東の人には読み がたいでしょう。それでは困りますので、漢文のほかに、一種の共通語としての機能が文 語というものに課せられたのではないかと思うのです。 かくて「都の古い言葉だった文語は、共通語として使えるという利便性があったゆえに、書き言葉に用いられた」というのだ。 しかし狂歌は違った。 共通語としての古代語(書き言葉)は捨てなかったが、非共通語としての近代語(話し言葉)にも道を拓いた。「読む・書く・話す」でいえば「読む・書く」は共通語とはいえ識字率(識字層)の枠内にあった。これに対して非共通語とはいえ、「話す」は万民のものである。編者・生白庵行風は『古今夷曲集(ここんいきよくしゆう)』(一六六六年。明治書院『狂歌大観 第1巻 本篇』)・『後撰夷曲集(ごせんいきよくしゆう)』(一六七二年。『狂歌大観 第1巻 本篇』)・『銀葉夷歌集(ぎんよういかしゆう)』(一六七九年。『狂歌大観 第1巻 本篇』)の中で奴詞・下女詞・童口遊詞・浄瑠璃詞・馬子詞ほか多くの話し言葉を採集している。 この時期の代表的狂歌人といえば豊蔵坊信海・半井卜養・鯛屋貞柳(珍果亭言因)を上げることができる。 愛香軒睋鼻子は一六七九年刊『古今狂歌仙(ここんきょうかせん)』(『狂歌大観 第2巻 参考篇』)で三十六歌仙を左右に分けて、 左首座 雄長老(一六〇二年没) 右首座 信海(五十四歳) 右十七座 貞柳(二十六歳) 右十八座 卜養(一六七八年没) としている。中世語の時代の雄長老を除いた三人の印象をいえば首座の信海に対して、故人であるが大取の卜養、次代のホープ貞柳という揃い踏みである。ちなみに睋鼻子は談林派を代表する理論家・岡西惟中(おかにしいちゆう)の匿名がいわれている。 後年、朱楽菅江は「近来鯛屋貞柳(油煙斉)・半井卜養などいへるやから時々流行の詞をもて蒙昧の耳目を驚かせり。あらぬ風情を求めて、歌のさまに関はらず、軽口などいう類にて座客におもねり、笑ひを求む。然るを当世の児女これを狂歌のさまと心得、まことの狂歌を知らず。浅ましくなん侍る」(東京堂出版『江戸狂歌本撰集 第十五巻』所収『狂歌大体』)と児女蒙昧論を振りかざすが、この「天明狂歌」と林甕臣の「言文一致歌」(明治二十一年。小泉苳三編『明治歌論資料集成』)が五句三十一音詩史にもたらした停滞の深さには、後述するが、計り知れないものがある。 三、箔の小袖に縄帯の論 「永田貞柳」を『日本大百科全書(ニッポニカ)』で引くと、こんな箇所がある。 早く狂歌を豊蔵坊信海に学んで『後撰夷曲集』に10代で入集(につしゆう)した以後、「箔 の小袖に縄の帯」すなわち雅俗折衷の平明な狂歌を理想として、大坂の庶民に狂歌を普及 させた。 書いているのは浜田義一郎、『江戸狂歌本撰集』を開くと「故濱田義一郎先師に捧ぐ」とある、斯界の権威である。しかし、だからこそといおうか。この「雅俗折衷」は頂けない。私には『万葉集』の五七五七七を和歌と呼ぶのと同等の不思議な気持ちに襲われるのである。『万葉集』では五七五七七が単独で登場するときは歌、長歌とセットで登場するときは短歌である。和歌ではない。 「箔の小袖に縄帯」も同様である。 この歌論が登場するのは由縁斎貞柳の『続家づと』(一七二九年、『狂歌大観 第1巻 本篇』)である。しかし栗柯亭木端編『狂歌ますかがみ』(一七三六年、『狂歌大観 第1巻 本篇』)を開くと貞柳翁「常々の物語に先師信海法印の授けられし詞に狂歌を読むはただ箔の小袖に縄帯せるを風体と定めて学べよと教へられ侍りき。箔の小袖とは本歌古語、縄帯とは俗諺俳語也といひ聞かされしが(後略)」とあるように信海の言葉なのだ。またその教えが風化していくのをみて「翁つねに是を悔まれ侍りしが、去年の秋なき人の数に入られしより猶この教への伝はらずして、ことかたに成りゆかん事を惜しみ、平日愚詠に批判を受け添削せられし詠草又みづからの詠ぜられし折々の歌を、その紙のはしに書き付けられしまま、をそれながら写して其の風体をあらはし侍る」と執筆意図を明かす。 では具体例を二、三あげてみよう。 こひ死ぬる夜半の煙の雲とならば君が洗濯の日毎に時雨れん 翁評云。扨々御秀逸、吉水和尚の上句を直に用ひて下の句一作有之、是等を箔の小袖に 縄帯の躰と可申候。 吉水和尚は慈円、本歌は〈こひしぬる夜はの煙のくもとならばきみがやどにやわきてしぐれむ〉(『新勅撰集』九九三)。四句「洗濯」は伝統からの逸脱と読むべきだろう。 こがれても甲斐なき黒船頭巾のちよとあいましよ共いはれざる身や 翁評云。おもしろく候。姉川せりふ歟。 ふみまよふ恋の山岡頭巾の出来心せしむかしくやしき 翁評云。浄瑠璃の文句にて珍しき御作意、両首とも卑俗の詞の縄帯なれども、上の句に 箔の小袖を御きせにて珍重珍重。 一首目評の姉川は歌舞伎役者の姉川新四郎(一六八五~一七五〇)だろう。片や歌舞伎、片や浄瑠璃、卑俗とは当時の通念だろうが、両歌謡は江戸時代の日本語にほかならない。 人命の不定の程はしら鳥の鳥羽絵の足の心ぼそさよ 翁評云。姿やさしく別して御秀逸。しらとりの鳥羽絵とは古き詞を珍しく御とりなし、 是等心詞共に艶にやさしきと申し候。狂歌は紙子に錦の裏を付け候。 ここに出てくる「紙子に錦の裏」は信海の言葉ではない。貞柳の言葉なのだ。しかしオリジナルとはいいがたい。乾裕幸によれば、 貞柳の「紙子に錦の裏」は、岡西惟中が『俳諧蒙求』(延宝三年刊)に引用する西山宗因 のことば、 古人のおしへとやらん紙子ににしきのゑりさしたるやうに一興あるを俳諧と申とかや まで遡ることができる。 というのである(塙書房『俳文学の論〈読みの有効性〉』)。延宝三年は一六七五年である。乾は同書で、これらの言葉の共通性を認めた上で「驚くには当たらない。宗因と信海、それに貞柳の父貞因などは同じ文学的世代に属したし、寛文・延宝の談林盛行時にあって、俳諧と狂歌とはまるで蜜月の親しさにありもしたのである」と述べている。 四、浜田義一郎 信海も卜養も行風も、言文二途下において、近代語の「話す」に着目して向き合った。その革新性に気がついていたら日本語を色分けするような雅俗の語は使わなかっただろう。そもそも「雅俗折衷」を辞書で引くと明治期の文芸用語と解されるが、時代背景を考慮するならば折衷(中で折る)ではなく新生面を開いたのであって、逆に彼らの仕事の全貌また本質に蓋をしてしまったように思われる。たとえば『日本語の歴史5近代語の流れ』の第四章「近世文学にみる発想法の展開」は「一 文芸に俗語を登場させた俳諧」(二六〇頁)で始まるが、五句三十一音詩の世界でも軌を一にする動きがあったことを忘れてはならないだろう。様相は似ていても、言文二途下と言文一致が進められる時代背景では、自ずからその性格は相反するものとなるはずだ。 また気になるのは「平明な狂歌を理想として、大坂の庶民に狂歌を普及させた」といった矮小化である。貞柳は信海の没後、同門の黒田月洞軒に弟子入りして雲洞と名のる時期がある。その元禄六(一六九三)年に作品集を持たなかった信海のために遺歌集『八幡拾遺』(草稿)を試み、江戸の月洞軒に送って逆鱗に触れるということがあった。しかし紆余曲折を経て、その志は天明七(一七八七)年に名古屋の弟子・秋園斎米都の子・青簟舎都真によって実現する。刊行までに三代と四度の試みの末の『八幡拾遺』改め『狂歌鳩杖(はとのつえ)集』(真鍋広済編『未刊近世上方狂歌集成』所収)であった。その月洞軒はといえば師の遺歌集はおろか自身の作品集をも刊行することがなかった。貞柳の狂歌集が晩年までないのは月洞軒への遠慮があったのではないかという話もあるが、一方で貞柳は『狂歌五十人一首』(一七二一年、『狂歌大観 第2巻 参考篇』)に月洞軒を加え、『続家つ((づ))と』(一七三一年)では狂歌六歌仙として待遇している。月洞軒の『大団(おおうちわ)』が翻刻されるのが『狂歌大観』(一九八三年)であることを思えば、『古今狂歌仙』(一六七九年)等で広く知られた信海と違い、貞柳のぶれない鑑識眼が光る。天明狂歌のキーワードが江戸とすれば、貞柳のキーワードは大坂ではないし、上方でもない。貞柳のキーワードは狂歌史だった。したがって地域性は問題にならない。卜養と月洞軒は江戸、『狂歌鳩杖集』の出版は名古屋だった。また貞柳の二十五回忌(一七五八年)に一本亭芙蓉花は大阪の新清水寺に供養碑を建立するが(現在は兵庫県三田市にある大舟寺の無縁墓地で芙蓉花の墓碑とともに眠りについている)、この翌年に広島の芥河貞佐は福蔵寺に「由縁斎碑銘」を建立する。郷土史家であろう、河府清志が「古田公民館だより」(二〇一二年一月号)に写真と文を載せているが、それによると落成式には千余人が集まったという。 ここで追記すると一本亭芙蓉花は天明元(一七八一)年に江戸へ下る。有名な〈みがいたらみがいただけにひかるなり性根だまでもなにの玉でも〉は『狂歌五題集』(一七八一年。真鍋広済編『未刊近世上方狂歌集成』所収)の巻頭を飾る如意宝珠の自画賛である。文章が添えられているので抜粋すると「ここに中頃上手おはします。其の名をば由縁斎貞柳と申し侍りしが、寵愛ありし先師に別れ、猶も狂歌やめがたく、みる人眼におかしくたまのことば耳をつらぬく思ひを善塗にひるがへして正風体を建立す。かほどの風体の絶えなんことをかなしみて一本亭芙蓉花諸国を勧進す」(「善塗」は「前途」の宛字だろう)、「安永九庚子正月」(一七八〇年)とある。 こうして江戸にやってきた翌年、如意宝珠の自画賛を絵馬にして浅草寺の観音堂に奉納する。ところが江戸には卑劣な才人が棲んでいた。 みがいてもみがいただけはひかるまじこんな狂歌の性根玉では ひかろかのこんにやく玉も藍玉もたどん玉でもふぐり玉でも 金玉はみがいてみてもひかりなしまして屁玉は手にもとられず 睾丸(きんたま)は磨いたとても光りなし、こんにやく玉と屁玉人だまス。 一首目は浅草寺の落首、二首目は京都の落首、いずれも伝えるのは大田南畝の『俗耳鼓吹』(岩波書店『大田南畝全集』第十巻)である。三首目は二首目の左に星印(*)があって「〔欄外。多稼翁当時(ソノカミ)の落首。金玉はみがいてみてもひかりなしまして屁玉は手にもとられず〕」とあるのを抜き書きしたものである。『俗耳鼓吹』の底本は山崎美成(やまざきよししげ)(一七九六~一八五六)の手写本ということである。欄外書き込みの本人と考えるのが自然だろう。次に多稼翁の「多稼」であるが『詩経雅頌1』(東洋文庫)に「大田」という詩がある。 大田多稼 広い田には みのりゆたか 既種既戒 すでに種えらび とりそろへ 既備之事 植付けの準備ととのふ 以我覃耜 わがするどき耜(すき)もて 俶載南畝 南畝にことはじめ 播厥百穀 その百穀を播け 既庭且碩 すでに直く 生ひ延び 曾孫是若 我が殿もよしとしたまふ 四章から出来ているが、最初の章を書き写した。四句目の「覃」は南畝の本名である。一句目と五句目を合わせれば「多稼翁」すなわち南畝であることは明白である。にもかかわらず落首と同年刊行の『江戸花海老』(吉川弘文館『蜀山人全集』巻二)では「日本大きに狂歌はやり、別て東都に上手多く、かりにも落書などいふ鄙劣な歌を詠む事なき、正風体の狂歌連中、てには違ひのことばのある、屁玉の様な狂歌などは、落栗庵とすつぽん体程の相違」とうそぶいている。「屁玉」は自らの落首で使用した語彙である。「落栗庵」は元の木網、「すつぽん亭」は一本亭芙蓉花である。この傍らに鯛屋貞柳の「若(もし)他をそしるの落首をよみ候はば和歌三神の御罰を蒙り信海法印半井卜養二仙のおしへにはづれ本意に背き候べし」(『続家づと』)を置けば、両者の文学に対する姿勢の根本的な相違があぶり出されてくるのである。いわゆる天明狂歌にとって江戸はキーワードとなっても、貞柳を大坂で語るのは、繰り返しになるが、矮小化以外の何ものでもない。 四首目は式亭三馬の『浮世風呂』(岩波書店『新日本古典文学大系86』)に登場する。畢竟、一本亭芙蓉花は二枚舌の落書家、大田南畝にはめられたのであった。これを私は浅草寺絵馬事件と呼んでいる。 五、歌謡と狂歌 無心亭耳有編『貞柳翁狂歌全集類題』(一八〇九年。国立国会図書館デジタルコレクション)に「西山梅翁はいにしへ諷ひの詞を用ひ俳諧に名句おほく世にきこへしもはや五十回忌になりければ」と題した作品、 俳諧に謳のことばのこりしも早五十年邯鄲の夢 がある。とりあえず「俳諧史上、第一等の詩人は宗因ではないか」という中村幸彦の『宗因独吟俳諧百韻評釈』(富士見書房)を読んでみる。なおこれによると「謡は俳諧の源氏」という言葉があるが、その発信元は明らかでないらしい。その後に入手した『古典俳文学大系』(集英社)の三「談林俳諧集一」や四「談林俳諧集二」また八木書店の『西山宗因全集』第三巻を突き合わせると次のような推測が可能と思われる。すなわち謡曲からの文句とりは宗因が始めたわけではない。しかし宗因の作によって流行に火が点いた。ほどなくして誰が言い出したのか「謡は俳諧の源氏」という成句が生まれ、流布した。 さて、 長刀(なぎなた)もさびたる武士の出立(いでたち)に 評釈に「誰しも気付く、謡曲『鉢木』の文句取りである」「当時の俳諧に遊ぶ人達は、大半は謡曲の数番は心得、一口浄瑠璃ならぬ一口謡で、有名な処は口ずさむことが出来たことであったろう」。こうなると、素養のない私などは、お手上げである。 見にゆかんむまにくらをけさくらがりはなふみちらすあとはおしけれど 作者は黒田月洞軒。『大団』(『狂歌大観 第1巻 本篇』)所収、詞書は「閏二月廿一日に下屋敷より初花をくりければ」。花見に馬を駆る姿が印象的だが、謡曲の『鞍馬天狗』(小学館『日本古典文学全集34』)だと教えてくれる人がいた。なるほど「使来り馬に鞍、鞍馬の山の雲珠桜」のくだりがある。これが「文句とり」なのだろう。頼れるのはインターネット辞書・事典検索サイト「ジャパンナレッジ」と高野辰之編『日本歌謡集成』(東京堂出版)・浅野建二編『続日本歌謡集成』(東京堂出版)である。 舟便にやらんやらめでた文月夜 世中よ蝶々とまれかくもあれ 舟人よしばしまて此浦の秋 「舟便に」「世の中よ」の二句は『西山宗因全集』第三巻の「発句」から、「舟人よ」は全集第一巻の「宗因発句帳」からの抄出である。一句目の詞書は「のぼり舟もとめて古郷へ文やる。事なきよしをいひつかはすかたはしに」、中の句は舟歌などの囃子詞である。狂歌では岫雲亭華産に、 だんじりのやれややれやのその中にやらんやらんのひき船もあり がある。『狂歌かがみやま』(『近世上方狂歌叢書一』)所収、詞書は「夏祓」。二句目の詞書は「荘子像賛(以下、長いので省略する)」、歌謡は『山家鳥虫歌』(岩波文庫)の〈蝶よ胡蝶よ菜の葉にとまれ とまりゃ名がたつ浮名たつ〉である。狂歌なら信海に、 ばくちをば蝶々とまれなのはたに判形居てさする一札 がある。『豊蔵坊信海狂歌集』(『狂歌大観 第1巻 本篇』)所収、詞書は「町々の者にばくち打つまじきとて一札をさせてければ」。三句は「名の端に」を掛ける。四句「居て」は「居り」の「お」を借りて「押して」なのだろう。三句目の詞書は「豊前にて」、「舟」「此の浦」から謡曲「高砂」が思われる。狂歌なら襖加貞林で『銀葉夷歌集』所収の、 高砂や此の浦舩の乗合につれのおほきぞ脇のさまたげ がある。詞書は「百首歌中海路」。二句「此の浦舩」までは「高砂」の一節、三句「乗合」は「乗合船」の略、四句「つれ」は船客の「連れ」に「ツレ」を掛ける。結句は混雑の意、また「ワキ」にとって補助的な役のワキツレが演能の妨げになることをいう。 いははふよ猶も庭には金銀の砂をしきの初成もの 生白庵行風(『銀葉夷歌集』、『狂歌大観 第1巻 本篇』 やつこしゆの名もさななもさ柴垣のゆひたてられてうつつなの身や 半井卜養(『卜養狂歌集』、『狂歌大観 第1巻 本篇』) おつともせいでいつそいはじや水鳥のおもひゐおもひゐ名残おしおし 豊蔵坊信海(『豊蔵坊信海狂歌集』、『狂歌大観 第1巻 本篇』) いくとせも海老のめでたく鬚ながくそなた百までをれ二百まで 黒田月洞軒(『大団』、『狂歌大観 第1巻 本篇』) 住吉のむかい通るは清重郎じやないかいやいやあれは帆懸船也 由縁斎貞柳(『置みやげ』、『狂歌大観 第1巻 本篇』) 一首目。詞書はなく、右肩に「謡詞」とある。『邯鄲』(小学館『日本古典文学全集34』)の「庭には金銀の砂(いさご)を敷き、四方の門辺の玉の戸を(略)」が、その詞である。 二首目。詞書は「或る人やつこの柴垣をうつ所を絵に書きてうたよめとありければ」。「柴垣」は柴垣踊の略、もと北国の米搗歌である。奴が好んで踊ったという。 三首目。詞書は「江戸をたつに此ほどの名残おしきといふ人に」とある。『閑吟集』(小学館『日本古典文学全集25』)の小歌「音もせいでお寝(よ)れお寝れ 鳥は月に鳴き候(そろ)ぞ」(二二七)や「袖に名残を鴛鴦(をしどり)の 連れて立たばや もろともに」(二二九)などを素地としているだろう。 四首目。詞書は「近藤作左年わすれに来りてはなされけるをいはふて」。『延享五年小歌しやうが集』(『続日本歌謡集成 巻三 近世篇上』)に「そなた百迄おりや九十九迄、共に白髪の生ゆる迄」がある。 五首目。詞書は「初卯に住吉へ詣て眺望して」。『はやり歌古今集』(『日本歌謡集成 巻六 近世篇』)に清十郎ぶし「むかひ通るは ととんとどつこい。清十郎ぢやないか 笠がよく似た(略)」がある。また『浅野藩御船歌集』(『続日本歌謡集成 巻三 近世篇上』)にも登場する。 六、俗語ということ なお宗因全集第五巻の「年譜」に名前が登場するのは編者でもあった生白堂行風と貞柳の父・貞因だけである。半井卜養や豊蔵坊信海の間に直接の交流があったかどうかについては確認できない。但し阿知子顕成篇『境海草(さかいぐさ)』(一六六〇年。『談林俳諧集一』所収)では天満の一幽(宗因)二十七句、堺の慶友(卜養)三句を見ることができる。また『続境海草』(一六七二年。『談林俳諧集一』所収)では西翁(宗因)四十九句、慶友(卜養)二十五句を見ることができる。信海については宗因全集第一巻の「西山三籟集」に「八幡豊蔵坊にて」と題して二句、「宗因発句帳」に「男山宝(豊)蔵坊にて」と題して先の二句を含む八句を見ることができる。このときの住職が信海か孝仍かは分からない。ほかに「佐川田昌俊山居にて」「小堀遠江殿旧居にて」「八幡滝本坊にて」という詞書もあって、個人的には宗因が大坂天満宮の連歌所宗匠になる以前、松花堂昭乗の滝本坊、孝仍の豊蔵坊住職時代という印象がよぎる。信海が次住として小堀遠州から茶を習い、松花堂昭乗に書を習い、松永貞徳から俳諧を学ぶといった英才教育を受けていたであろう十代の頃が思われるのである。 貞柳についてはどうか。 鶴永(西鶴)撰『生玉万句』(一六七三年。『談林俳諧集一』所収)に父・貞因、叔父・貞富に混じって良因(貞柳)の名が見える。 踏むから臼のさを鹿の声 貞柳二十歳。鶴永(西鶴)は三十二歳、序文からは「賤(やつがれ)も狂句をはけば、世人阿蘭陀流などさみして」(「さみして」は「あなどる」「卑しめる」等)「数寄(すき)にはかる口の句作、そしらば誹れわんざくれ」(「わんざくれ」は感動詞、「えい、ままよ」「どうでもなれ」)といった言挙げが潔い挑発として伝わってくる。 宗円編『阿蘭陀丸二番船』(一六八〇年。『談林俳諧集二』所収)はどうかといえば言因(貞柳)の名で三句が出ている。貞因十六句、貞富の名は見出せない。 買ひ置きや煙りをかづく若たばこ 冬料理鯛さへ杦(すぎ)に成りにけり 節季候(そろ)おどらばなどか大としも 貞柳二十七歳(睋鼻子の『古今狂歌仙』が出版されたのは前年であった)。梅翁(宗因)は七十六歳、集中に「俳諧の道、虚を先として実を後とす」「古風・当風・中昔、上手は上手、下手は下手、いづれを是と弁へず、すいた事してあそぶにはしかじ。夢幻の戯言也」といった言葉が響く。面識の有無は知らないが、貞柳は、卜養や信海よりも宗因という存在を身近に感じていたことと思われる。 ここで「文芸に俗語を登場させた俳諧」について付記しておきたい。以下「俗語」と括弧書きにするが、その「俗語」には二種類の意味が考えられる。一つは名詞に代表される物その他であるが、これについては歴史の古い狂歌が先行する。五句三十一音詩でいえば『万葉集』の短歌の世界では「俗語」は「俗語」呼ばわりされることなく共存していた。和歌でも、中世の成立になるが、『夫木和歌抄』では少しも珍しくない。人が人として生きているのであるから当たり前といえば当たり前の世界である。では、もう一つの「俗語」とは何か。残るのは非共通語として和歌が採用しなかった近代語(当代語)の賤称であろう。狂歌も談林俳諧も、これに等しく道を拓いたのである。 『阿蘭陀丸二番船』から宗因の句を抄出する。前後はつながらない。 既に火宅の道理がつまつた 汝あぶない恋のした露 妙をおぼえたたつた今雲 かゆい所にちよぼちよぼ何やら 海陸の両陣白いの赤いのと 動詞や形容詞を見ていくとよく分かる。談林俳諧は宗因の死後に衰退し、蕉風に取って代わられる。したがって俳壇を席捲した期間は短いし、その評価も様々であろう。しかし近代語に門戸を開いたということにおいて永遠に色あせることはない。言文一致を意識さえしない現在でも、古代語が「文語」として短詩型の世界を覆っていることを思えば尚更である。 七、方言社会と歌謡~貞柳以後~ なぜ歌謡なのか。その自問から始まったのであるが、ようやく、それを解く糸口のようなものが見えてきた。『日本語の歴史6新しい国語への歩み』(平凡社ライブラリー)は「おそらく日本語の方言分化がもっともはげしくすすんだのは、封建体制下の江戸時代ではなかったであろうか。とにかく、江戸中期以後には、この方言の違いが、ある地方の出身者と別の地方出身者とのあいだでは、たがいに口頭では話が通じないほどになっていた」(三八五頁)という。また新政府になって役人が地方へ出向いた際「たがいのことばが通じないために、用を弁ずるに謡曲のことばをもってしたなどという話は、その真偽は、もとよりおぼつかないけれども」(二七二頁)云々、こちらは比喩的に語るが、幕末の政治が動く状況の中で、やむにやまれぬ手段として用いられた事例を始めとして豊富な逸話で迫るのが岡本雅享(おかもとまさたか)の「言語不通の列島から単一言語発言への軌跡」(「福岡県立大学人間社会学部紀要」十七巻二号)である。 ふみまよひとへど互ひにことばさへわからぬひなの長路くるしき 西隣亭戯雄 燈果亭天地根(とうかていあまちね)の『狂歌新三栗集』(一八一八年。『近世上方狂歌叢書八』)から引用した。もとより狂歌は実用目的ではないし、理由は一つに絞れるほど単純ではないだろうが、非共通語の、しかし万民共通の「話す」を考えたとき、その障壁を易々と越えていく喜びが歌謡にはあっただろう。今一つの共通語ないし共有語として、方言分化が進む社会を結び、補完する働きを詩型にもたらしたと思われるのだ。 さいごに信海の「箔の小袖に縄帯」、宗因の「紙子に錦の襟」の記憶が口をついて出たと思われる貞柳「紙子に錦の裏」の、その後を見届けたい。 貞柳十三回忌追善集として編まれた名古屋の其律撰『狂歌秋の花』(一七四六年、『近世上方狂歌叢書三』)の序文に「狂歌は世俗の言葉を綴りて人の耳を喜ばしむ。(略)。賤(しず)・山賤(やまがつ)の木こり歌まで三十一文字に詠みなせるは、全く栗の本の言葉にこそあなれ」とある。 木端撰『狂歌手なれの鏡』(一七五〇年、『近世上方狂歌叢書二』)は巻末に「柳門狂歌十徳」を載せている。うち本稿との関連では「俗諺俳言を用ゆれば児女のたぐひ牧童樵夫のともがらも耳近くて心得易し」「はやりうたはやりこと葉の拙きも此の道に用ゆれはやさしくなれり」がある。 『狂歌貞柳伝』(大谷篤蔵「翻刻『狂歌貞柳伝』」文林12号)を遺した仙果亭嘉栗(せんかていかりつ)の『狂歌栗下草』(一七九二年、『近世上方狂歌叢書三』)の「後序」には「和歌は万(よろず)の言種(ことぐさ)のさまざまこころごころに詠み出づるといへども、詞は三代集のうちを出でずとかや。仮名遣ひも定まりたる格式ありて、そを学ぶも又たはやすからず。わが狂歌の道には俗語俚諺はもとより和歌に詠み慣れざる字音をも其のまま云ひ出づれば(略)」とある。 抽象から具体に入った感であるが、このうち其律の「耳を喜ばしむ」と木端の「耳近くて」は、貞柳の『続家づと』の序文「狂歌をよまむ人はたとひ廿一代集をそらんずるとも一文不智のひやうきんらしくくちずさみて尼入道無智の輩(ともがら)の耳をもよろこばしめ古事連歌の振りをせずしてただ一向に道歌を宗とすべし」(法然の「一枚起請文」を読み替えたもの)から来ているだろう。また其律の「賤・山賤の木こり歌」と木端の「児女のたぐひ牧童樵夫のともがら」のくだりは朱楽菅江の非難する「蒙昧」から「児女」のくだりに対応するが、両者を分かつのは、 明日よりは人もすさめじ山がつのそのふのももの花の夕かぜ 藤原為家(『夫木和歌抄』) に対する姿勢の違いであろう。二句は心を寄せる人がいないといっている。和歌人にとって「山賤」(猟師や木樵)とは「情趣や条理を解さないとされた人」(『日本国語大辞典』)たちなのだが、朱楽菅江も彼らと同類ということになる。いわゆる天明狂歌と、万人に開かれ且ついかなる限定も必要としない狂歌との違いが、ここにある。 では作品を見ていこう。 むかしむかしの咄と成りてさるの尻まつかうくさふなる親仁達 栗柯亭木端(一七三六年刊『狂歌ますかがみ』、『狂歌大観 第1巻 本篇』) 俊寛がしばしは月の舟よのう雲の波まに見えつ隠れつ 岫雲亭華産(一七五八年刊『狂歌かがみやま』、『近世上方狂歌叢書一』) とぞ思ふヤツヲンはやふと望まれて急にもみ出す此の三番三 九如館鈍永(きゆうじよかんどんえい)(一七七〇年『興歌野夫鴬』、『近世上方狂歌叢書十三』) 初夢に見たと祝ひをするがなるあとはいはぬがよい事じやげな 仙果亭嘉栗(一七七七年刊『狂歌ならびの岡』、『近世上方狂歌叢書四』) 浄るりのふしみにかかるぶんご橋いざ都路の事かたれきこ 溪月庵宵眠(けいげつあんしようみん)(一七九五年刊『狂歌溪の月』、『近世上方狂歌叢書二』) 猫も来ば袋に入れて鞠に蹴ん山寺淋し秋の夕ぐれ 永田貞也(一八〇三年刊『和歌夷』、『近世上方狂歌叢書十四』) 辻芝居ならでふれるは町なみに新うす雪のはじまりはじまり 亀住(一八一五年刊『狂歌千種園 冬』、『近世上方狂歌叢書十一』) 国の名も丹波の小雪里々をあまた郡につきてふれふれ 山鳥(一八一五年刊『狂歌千種園 冬』、『近世上方狂歌叢書十一』) 野あそびの小歌でかへる夕暮にかはづもそこやここをとびとび 燈果亭天地根(一八一八年刊『狂歌新三栗集』。『近世上方狂歌叢書八』) 伊左衛門になる三五郎はやつしろの紙子を着るも芸のふり付け 畝守(一八二〇年刊『狂歌あさみどり』、『近世上方狂歌叢書十一』) 一首目。詞書は「翁の述懐の歌とて 祖父(ぢい)は山へしばしが程に年老いてむかしむかしの咄こひしき と読めりしに寄りて」。「翁」は貞柳、歌は『家づと』所収。四句「真っ赤」に「抹香」を掛け、さらに副詞「真っ斯う」(全くこう)を重ねた。貞柳の初二句は昔話の桃太郎に出てくる「祖父(ぢい)」であるが、口承文芸また歌謡の周辺として位置づけた。 二首目。詞書は「くもりし月のさやけきとみるほどに又雲にいりければ」。上句の「俊寛がしばしは月の舟よのう」は作中主体の溜め息、下句は謡曲『俊寛』の最後の場面「舟影も人影も、消えて見えずなりにけり」(小学館『日本古典文学全集34』)を連想させる。 三首目。鈍永は京都の人、自然軒鈍全(じねんけんどんぜん)の弟子である。しかし『興歌老の胡馬』(一七五一年、『近世上方狂歌叢書二十三』)では「当意即妙の風情をつらね、樵夫牧童の耳目までも喜ばしむ、まことに詞の雅俗は選ばざれど和国の風俗にして疎ならぬ道なんめり」また「興歌は心詞あたらしく、ただ物に任せて興を述べ、言ひ慣はしたる諺あるひは時里巷歌謡の類まで嫌ひなく一首に仕立つる也」と述べている。詞書は「三番三の絵に」。さらに「大幸大幸大よろこびありやわりこの所より外へはやらじ」(「やわり」は「やはり」だろう)。二句「ヤツヲン」は「私」を指す、か。下句の「揉み出す」は三番叟の舞の一部をいう。初句の大胆な「とぞ思ふ」に飛びついたが、絵の内容も不明な点が多く、あとが続かない。 四首目。諺もその浸透力の強さにおいて歌謡に引けを取らなかった。その周辺として加える。詞書は「初夢有吉慶」。三句は祝いを「為る(がなる)」に「駿河なる」を掛けた。四五句は「後(つまり「一富士二鷹三茄子」のどれか)は言はぬがよいことじゃげな」、言わぬが花というのであろう。「げな」は「げなり」の音変化である。 五首目。詞書「伏見むかひ島にとまりて」。向島は京都市伏見区の地名。三句「豊後橋」(観月橋)は宇治川北岸の豊後橋町と南岸を結ぶ橋。四句「都路」は「宮古路」で浄瑠璃の宮古路豊後掾(一六六〇?~一七四〇)を詠った。 六首目。作者は鈍永門。詞書は「寺院秋夕」。初句は「猫も来ば」(来たなら)、三句「蹴ん」(蹴る)は下一段活用である。一八九三年刊『あづま流行 時代子供うた』(『続日本歌謡集成 巻五 近代編』)の「手鞠歌」に「山寺の和尚さんは/毬がお好きで毬はなし(略)」が載る。しかし貞也は京都の人である。そこで上方の流行唄を集録したという『弦曲粋弁当』(一七八三年刊、『続日本歌謡集成 巻四 近世編下』)を見ると「(略)、そのやまでらのちごたちは、まりはけりたしまりはなし、ねこをふくろへ入れてける、ぽんとけりやにやんとなく、ぽんとけりやにやんとなく、ぽんにやんぽんにやんぽんにやぽんにや、あまりけりてぞかまれける」とある。刊行年からいっても、こちらに取材したのであろう。 七首目。題は「初雪」。四句「新うす雪」は浄瑠璃の『新薄雪物語』通称「新薄雪」をいう。したがって初二句は辻に立つ作中主体と空から降ってくる雪、結句の「始まり始まり」は初雪を喜ぶ気持ちだが、初句と併せて幕開きの高揚感を重ねて効果を上げている。なお資料的には浄瑠璃よりも歌舞伎(東京創元社『名作歌舞伎全集』第三巻)が入手しやすい。 八首目。詞書は「郡雪」。一七〇六年の刊と思われる『若緑』(『日本歌謡集成 巻七 近世篇』)に半太夫節として「降れ降れ小雪丹波の小雪(略)」で始まる「かるやま」がある。色里の女性の独白の感だが、作品ではそうした部分は消している。二句の「丹波」は山陰道の一国。現在の京都府中部と兵庫県東北部に跨っている。四句「天田群」の「天田」に「数多」を掛けて、雪よ降れ降れ、だろう。スケールの大きさが印象に残る。 九首目。詞書は「夕蛙」。三句「小歌」は巷間で流行した短い歌謡の総称をいう。「帰る」は「蛙」と同音、下句は「蛙も其処や此処を飛び飛び」で、いかにも楽しい絵柄である。童謡の『靴が鳴る』(清水かつら作詞「お手(てて)つないで/野道を行(ゆ)けば/みんな可愛い/小鳥になって/唄をうたえば/靴が鳴る/晴れたみ空に/靴が鳴る)が思われたりするが、肝心の「小歌」にたどり着けないでいる。 十首目。詞書は「芸者紙子」。初句「伊左衛門」は歌舞伎の『廓文章』(東京創元社『名作歌舞伎全集』第七巻)に登場する伊左衛門、二句の「三五郎」は三代目の嵐三五郎(?~一八三三頃)であろう。三句の「八代」(熊本)は紙子の産地(「紙子に錦の襟」の宗因は八代城主の側近だった)、落ちぶれた伊左衛門が紙子を着るのだが、これを歌舞伎では「やつしの芸」というらしい。 八、終わりに さて、こうした狂歌の歴史と蓄積された日本語との関わりを踏まえて、たとえば林甕臣が「言文一致歌」を発信していたら、失笑に付されることはなかっだろう。 とはいえ問題は、これからに、ある。 改めていうまでもないが、短歌は五句三十一音詩、約束事は五七五七七、これだけである。古代語(いわゆる歌人の「文語」)も古典文法(いわゆる歌人の「文語文法」)も短歌と必要十分条件の関係にあるわけではない。いや、必要十分条件だというのであれば、三十一文字は近代語の時代に入って変質した、そういう論に立脚するほかないだろう。 しかし無理な「常識」がいつまでも通るわけがない。古典文法に基づく短歌は一部の専門家、研究者、趣味人に任せて、残る短歌愛好者は普段の言葉にもどるべきであろう。 この黄金詩型が現代語並びに現代語文法と結びついて、当たり前の関係になって、ふたたびの輝きを取り戻す日が待たれるのだ。 |

|||

| 面影探訪 | |||

西山宗因の故郷(熊本城下篇) |

西山宗因の故郷(八代城下篇) |

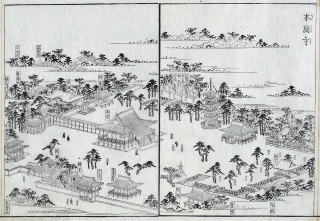

図は日文研のデータベースより借用しました 西山宗因と京都(牢人生活) |

|

一本亭芙蓉花建立 貞柳追善碑(奥右) |

一本亭芙蓉花の墓訪問記 |

貞佐建立由縁斎碑銘を尋ねて(左二基目) |

|