業務日誌革命

手術室忘年会で、奇特にも、ある若いナースが中年男である私に話しかけてきた。「今年手術室で一番面白かったことは何ですか?」

ちょっと季節はずれですが、もみじをどうぞ

2015.12.29

脳のリセット、その2

リセットシリーズ第2弾は、超低体温下循環停止である。 (念のためつけ加えますが、自分の脳を休ませてあげたいからといって、自分で体温を18℃に下げようとするのはやめてください。脳が冬眠する前に必ず心臓が止まります。脳だけを冷やそうとして頭に氷枕を当ててもムダです。脳には心臓から大量の血液が流れこんできますから、外から冷やしても脳は冷えません。)

2015.12.20

脳のリセット

昔のパソコン(NEC の独占時代)にはリセットボタンというものが必ずついていて、プログラムが暴走してシステムが動かなくなると、このボタンをポンと押すだけで再起動されるのであった。電源を切って入れなおしても同じことであるが、「ボタンポン」に比べるとリセット感(というものがあるのなら)がひと桁違う。

2015.12.13

名前が読めない

術前診察で患者さんのもとを訪れてあいさつしようとしたとき、手元の書類の患者さんの名前が読めないことに気がつくことがある。当てずっぽうで呼んで見る、というのもあるが、もし間違っていても笑って許してもらえるほど、私はイケメンでもコワモテでもない。ボールペンを忘れたふりをしてナースステーションに戻り、カルテを確認するしかない。

2015.12.5

迷走神経反射

手術室に見学に来た医学生や看護学生が、バタンと倒れることがある。手術室初日で緊張している時や、視覚的に刺激の強い処置を見た時にそうなりやすい。映画などでも、特に海外のご婦人が、恐ろしい怪物を見たりすると気を失い、主人公の足手まといになる。(戦闘美少女・美女が暴れるようになる前、昔の映画である。)こういうのはたいてい、迷走神経反射が原因だと考えられる。迷走神経から心臓に副交感神経性の赤信号が出て、心拍数が極端に落ち、失神するのである。

2015.11.28

潜水反射

阿川弘之の海軍物の小説によると、はしけ(乗船用の渡し船)から軍艦に乗りうつるとき、艦長だろうが水兵だろうが、海に落ちるときは落ちるのだそうである。聯合艦隊司令長官山本五十六などは、人が乗りうつるところを眺めながら、「おい、次のやつは落ちるぞ。ほら落ちた。」などと言って楽しんでいたというから、人が悪い。

潜水反射の実験。水が冷たいほど、反射がよく出るようです。

2015.11.22

反射と麻酔

反射と言っても、オヤジのキンカン頭に太陽光がはね返されてまぶしいという、純粋物理学の話ではない。ここでは生物学の反射、つまり、刺激に対して「意識することなく」からだが反応する現象を話題にする。

2015.11.15

ツチヤ式哲学、その2

かつての私は、哲学など屁のつっぱりにもならないと思っていたのであるが、土屋賢二氏の本に親しむようになってからは、考えを改めた。哲学は屁のつっぱりくらいにはなるような気がしてきたのであった。

2015.11.8

ツチヤ式哲学

週刊文春で「ツチヤの口車」というコラムを連載している土屋賢二という人がいる。元お茶の水大学の哲学の教授であり、面白いエッセーを書く人である。面白い、というのは「興味深い」ということではなく、「笑える」ということである。わたしのこのブログもお手本にさせてもらっている部分があるが、あれほどひねくれた文章はとても書けない。

2015.11.1

医学と哲学

私の若い頃、赴任先の病院に、非常に慎重で、細かいところまでこだわる麻酔をする先輩がいた。「石橋を叩いて壊して、渡らない麻酔」とも言われていたが、腕のよい麻酔科医には違いなかったと思う。この先輩がある時、ふとこうもらした。

2015.10.25

秋晴れ

先週のある朝、さわやかな秋晴れだったので、迷わず地下鉄に乗るのをやめて徒歩出勤することにした。

普段、人混みの激しい元町商店街も、この時間ならがらがらだ。

2015.10.18

水の惑星

雨の日に外に出るのは憂うつだ。ズボンがびしょびしょに濡れたり、靴の中に水が染みこんだりする、あの感じがいやだ。しかし、ものは考えようで、空から降ってくるのが水だったのは、不幸中の幸いであった。もしこれが、サラダ油なんかだったらと思うと、ぞっとする。

2015.10.11

孫子、その2

前回私は、「巧遅は拙速に如かず」という格言をおごそかに研修医に授けたのであったが、これは「孫子」という兵法書に出てくる言葉だと思うからおごそかに感じられるだけなのである。研修医と仕事をしている最中、麻酔科医は何を考えているかというと、

2015.10.3

孫子

注射薬のアンプルを切って、薬液を注射器に吸う作業を研修医にやらせると、どうしても時間がかかる。アンプルの頭にたまった液、注射器に入った気泡、希釈したけどあと 0.2cc 足りないなど、ささいなところに気をとられすぎるのだ。そういう細かいものにこだわるよりも、さっさとやってしまったほうが、手術室では何かと吉に出るのである。

額縁に入れて家宝にしてくれてもよかったが、捨てたくなる気持ちもわかる

2015.9.26

死亡診断

麻酔科医が患者さんの最期を看取ることはめったにないが、当直の時などにそうなることはある。好んでやりたい仕事ではないが、患者さんの人生の締めくくりの時を告げるという、医師にしかできない大事な仕事であるから、心して勤めさせていただく。

2015.9.19

近未来救急外来

軽症の患者さんが救急車を呼んだり、夜中に救急外来を受診する行動が問題になっている。テレビでも「コンビニ受診」などと表現されるあれだ。その対策として、受診した結果軽症だとわかったら、患者さんに救急車利用料金や救急外来割増料金を払ってもらおうという案が出てきている。すでにやっている自治体病院もあると聞く。

2015.9.12

人の名前

人の名前が突然、思い出せなくなることが増えてきた。それも、普段一緒に働いている人たちの名前なのである。認知症の日は近そうだ。

2015.9.5

手術室小説

誰か、手術室を舞台に麻酔科医たちが活躍する、面白い小説を書いてくれる人はいないだろうか。ミステリーは困る。麻酔科医が自分の娯楽のために患者さんをアレしてしまうとか(海堂某氏の小説ね)、医療界の闇を暴いて親の無念を晴らすとか、そういう荒唐無稽なストーリーになるのが目に見えている。麻酔科医の日常が絵になる物語にしてほしいのだが、難しい注文だろう。

麻酔科部長、河野信一。 街なかだと冴えない中年男にしか見えないが、手術室ではもっと影が薄く、新人ナースからも挨拶スルーされる。管理職の癖に研修医の指導はやりたがらず、部下が油断するとひとりでこっそり緊急手術の麻酔をかけている。盲目的経鼻挿管の達人らしいという噂もあるが、見た者はいない。麻酔科医長、睡里(ネムリ)恭四郎。 最近赴任してきた、経歴不詳の麻酔科医。いつもだるそうに仕事しているが、先を読んで危険を回避する力は神がかっている。生きる目的を見失ってこの病院に来たが、後期研修医を鍛えることにやりがいを見出す。得意技は、注射器で宙に円を描くことで患者を催眠状態に導く「円月眠法」。麻酔科副医長、飯原その子。 二人の子を育てながら働くスーパー女医。頼りない部長に替り、日勤帯の手術室に君臨する。危機的状況でスイッチが入った時の勇壮な姿から、「巴御前」と呼ばれている。得意技は、小児の麻酔導入。子どもを泣かせないで眠らせるための50の方法を持ち、瞬時に使い分ける。麻酔科後期研修医、中原とおる。 集中治療に興味があって、その入り口として麻酔科を選択。やる気があるのかないのか、よくわからないが、手先の技術には天性のものがある。麻酔科をつづけるかどうか、ひそかに悩んでいたが、睡里医師の麻酔のすごさに気づき、麻酔科界の超能力者を目指す。手術室看護師主任、北原知世。 仕事に熱中しすぎて、婚期をのがしつつある美人看護師。どのような相手に対しても、おじけづくことなく対峙し、闘わずして相手を丸め込んでしまう。ノーメイクで通しているが、マスクをすると目ヂカラが強すぎて、「今日もアイラインが濃すぎて怖い」と言われるのが悩み。得意技は、脊椎麻酔を受ける患者を抱えて動けなくする抑えこみ。手術室看護師、三好谷子。 人前ではマスクを決してはずさず、だれも素顔を見たことがないといわれるなぞの女。自分が密かに好意を寄せる外科医の清潔介助につきたがり、手術後はその器械を誰にも触らせず、自分で洗う。家に帰ったら小説を書いているという噂がある。得意技はガーゼカウント。見失われたガーゼを真っ先に発見する独特の嗅覚を持つ。外科部長、遠山祐三。 すご腕の外科医であったが、今はメスを置き、安全管理、研修医教育など病院の裏方に回っている。なぜ手術をしなくなったのか、いろいろな説があるが、単に腰が痛いだけとも言われる。得意技はダジャレ。

悪役は用意していないが、必要なら適当に作ってください。ただし、なるべく人が死なないようにおねがいします。個人的には、睡里先生と北原主任が幸せになるとうれしいです。あと、麻酔科部長は放置でかまいません。その方が本人も喜ぶと思います。

2015.9.3

時をかけるシューズ

昔は手術室に入る者はすべて、病院の用意したサンダルを裸足で履くことになっていた。その後、感染防護の観点などから、履きものは各自が自分で用意することになった。何を履くべきかについては、皆、悩んだと思う。私も試行錯誤した結果、手術室では卓球シューズが理想的であるという結論に達した。(「ウラ技」コーナー、2014.2.8)

2015.8.29

「へ」の連発

最近のテレビのスポーツ番組で、やたら、「…へ」という見出しを目にするようになった。これが実にまぎらわしい。

2015.8.26

ボス道、その2

われわれ勤務医のボスといえば、やはり病院長ということになるだろう。医師の場合、一方では医局の教授というボスもいて、天皇と将軍のような二重支配の構造がややこしいのだが、一般病院にいるかぎり、給料を出してくれているのは病院長だから、直接のボスはこちらである。

2015.8.22

スポーツフェティシズム

毎晩、こうも暑いと寝汗がひどい。それに対して、綿のパジャマを着て寝るのではよけい寝苦しい。濡れてしまうと皮膚にべたべたと貼りつき、気持ち悪いことこの上ない。

2015.8.15

ボス道

私は若い頃、ある上司からこう評されたことがある。「あいつは大ボスにはなれないかもしれないが、小ボスくらいにはなれるかもしれん。」その予言はどうやら当たった。大ボスにならずにすんで、めでたいが、ボスの王道とは何かというようなことには、人ごとながら興味がある。VIDEO

2015.8.8

虫の知らせ、その2

学生時代の調査により、「役立たず」の烙印を押された私の虫(予知担当)であるが、実はまだ生きている。そして、仕事に口をはさんでくる。生意気にも手術の前に、「コレハ、ヤバイノデハナイカ」などと知らせてくることがあるのだ。 選べるなら、どの虫にしますか。戦国時代の医学書、「針聞書」より

2015.8.1

虫の知らせ

よく、虫の知らせなどというけれど、未来を予見するヒラメキみたいなものが、本当に当たるのであれば、さぞかし便利だろうと思う。危ない場所、乗り物、人物をつぎつぎとかわすことができるはずだ。だが本当に虫の知らせというものが、信頼できるものなのかどうかは、知っておく必要がある。

2015.7.25

物体としての本

かつての同僚に、たいそう本好きの人がいた。しばしば、「今日はアマ○ンから本が届きますので、早めに帰りまーす。」みたいなことを言っては、うれしそうに帰宅の途につくのであった。察するにどうもこの人は、毎日複数冊の本を買い、夜になると時間をわすれて読みふけっているのであろうと思われた。

2015.7.18

手術室の天井問題、その2

手術室の天井は、あくまで機能本位に作られている。手術を受ける患者さんの目にもっとも多く触れるものでありながら、見られることへの意識が低すぎるのであった。VIDEO

2015.7.13

手術室の天井問題

手術室で働く医療関係者で、手術室の天井をまじまじと見つめる人はいないだろう。しかし、患者さんは違う。以前、局所麻酔で手術を受けたことがあるという知人によると、手術中天井しか見るものがなかったから、天井ばかり見ていたが、あまりのつまらなさに腹が立ったそうである。

2015.7.12

愛と青春の旅立ち

4月に新規採用された研修医が、最初の配属先での研修を終えた。麻酔科に来た研修医は、検査をオーダーするとかカルテを書くなどの医者っぽい仕事はほとんどしないまま、次に進むことになるが、そのかわり、社会人として生きていくための心得は、雑談の中で伝えきったつもりである。

2015.6.30

麻酔のリスクをいかに説明するか、その2

麻酔に不安を感じている患者さんは多い。麻酔は本当は危ないんだけど実際には安全、これを一言で分かってもらうにはどうすればいいだろう。

2015.6.30

麻酔のリスクをいかに説明するか

術前診察で患者さんに麻酔の説明をすると、たまにこう聞かれることがある。

2015.6.27

老人と卓球

われら卓球ファンのアイドルである卓球コラムニスト、伊藤条太氏の2冊目の単行本、「卓球天国への扉」の出版を記念して、卓球の話題である。

2015.6.22

術前診察と患者さんの不在

麻酔科術前診察には何が必要だろうか。麻酔同意書、ボールペン、そして患者さんである。これだけそろえばもう十分、麻酔科医もいらないと思えるほどだ。

2015.6.20

術前診察と傾聴

手術前日には、担当麻酔科医が患者さんのもとを訪れ、問診、診察、麻酔の説明を行う。研修医が担当する症例では、問診、診察の部分を研修医が行う。

体調を尋ねると、「毎週、山に登ってまんねん」などと答えてくれる人がいて、それでもうフィジカル面は万全とわかるから十分だが、さらに独自の健康理論について延々と講義がはじまる。

逆のパターンもある。自転車でこけて骨折したという高齢者に、「自転車乗ってるくらいならお元気なんですね」と聞くと、「いやもう、よう歩かれへんので自転車乗ってます」などと恐ろしいことを言うので、そりゃ、こけるわとびっくりした隙を突かれて、膝が痛くて歩けなくなった経緯について延々と聞かされる。

これまで手術を受けたことがあるかを聞くと、「市民病院が今の港島に移る前、布引にあった頃…」はよくある枕ことばで、「そのころの外科の部長の〇〇先生、いはったやろ」と聞き返されるが、20年以上前の医師のことなど知らないし、知っていてもその先生に関する思い出ばなしに突入されるわけには行かない。「で、そのとき、内科の先生にもかかってて、その人があとで〇〇病院に移ったんやけど、ええと、何ていう先生やったかな、ちょっと待ってな」と言われても、こちらはちょっとも待てない。

家族歴を聞こうとして、「血のつながった人の中に糖尿病、麻酔によるトラブルなどはありませんか」と聞くと、「いや、うちの嫁がね、〇〇病院で胃の手術して…」と来る。奥さんと血のつながっている人は少ないので、その情報はまったく不要だ。「いや、血のつながった人で」と聞き直すと、奥さんの親兄弟の話が始まったりする。 2015.6.13

麻酔科学会

5月末、日本麻酔科学会が、地元神戸で開かれていた。私も自分のグループの発表があるので、出席してきた。

2015.6.6

一週間

手術室というところは、病棟の仕事に比べると、一週間の区切りがはっきりしている。当直やオンコールに当たらなければ、土日、休日はフリーだ。曜日の感覚は、普通のサラリーマンと同じだろう。 もう 月曜日ですね」

2015.6.2

歩きたばこ

梅雨入り前というのは多分、1年でもっともさわやかな季節である。日本は四季がはっきりしているからいい、とか言う人もいるが、今の気候が1年中続くとしたら、私は大歓迎だ。そんなさわやかな朝に歩かないのはもったいない。私も出勤の際、地下鉄には乗らないで、病院までたっぷり歩くことが多くなる。

2015.5.30

麻酔科学書のタイトル

最近の麻酔科関連の医学書を見ると、「一気に上級者になるためのテクニック」とか、「あっという間に上達する神経ブロック」とか、「素朴な疑問に答えます」など、親しみやすいというか、煽情的というか、若者受けしそうなものが増えてきている。

2015.5.23

栄養の力

昔は腸の手術だと患者さんは術前に1〜2日は絶食、術後も場合によっては1週間は絶食、といういうことが多かった。その間の栄養は点滴から入れるのである。とくに、中心静脈栄養と言って太い静脈にカテーテルを入れれば、高カロリー輸液が使えるので、それで十分な栄養を補給できると考えられていた。

2015.5.16

天然麻酔ガス

キセノンという元素があって、これは普通の環境ではガスである。誰が誰に初めて吸わせたのか知らないが、笑気などと同じく、吸入すると麻酔作用があることが知られている。その麻酔薬としての性質はいろいろ研究されているが、値段が高いので、実際の医療には使われていない。

2015.5.9

ベース弾きとの会談

今年入職した研修医の中に、学生時代、バンドでベースを弾いていたという人がいた。私はかねてより、このような低音楽器の奏者に興味を抱いていたので、いろいろと話を聞かせてもらった。

2015.5.2

読書について

私は若い頃、いわゆる「文豪」と呼ばれる人たちの作品は読んでおかなくてはと思い、いろいろと手を出してみた。しかしそれはしばしば、さんざんな結果に終わった。たいてい途中からページが鉛のように重くなり、一枚めくるのに異様な努力を要する事態を経て、とうとう一文字も進めなくなるのである。

2015.4.25

消化管異物図鑑その6、直腸異物

最終回は、シリーズ中もっともスキャンダラスな異物、直腸異物である。

2015.4.18

消化管異物図鑑その5,食事性イレウス

イレウスは腸閉塞とも言い、腸の内容物が先に進まなくなる病気である。それでもしばらくは、上からどんどん食べ物や飲み物が降りてくるので、大渋滞を起こす。このため患者さんはお腹が張り、強い差し込みに襲われ、ついには逆流を起こして吐く、という、かなりつらい状態となる。しばらく絶食するだけで治ることもあるし、外科手術しないと助からないこともある。

2015.4.11

医者の子は…

愚息が今年、遠い地の大学の農学部に進学することになった。

2015.4.5

消化器異物図鑑その4、入れ歯

これは、ある家族の食事中の会話である。

2015.3.29

消化器異物図鑑その3、子どもの誤飲

1歳くらいの子どもは、何でも食べる。味がなくても、栄養がなくてもまったく問題ない。口に入るものならとりあえず食べる。

2015.3.23

剣豪小説

時代小説の中にもいわゆる剣豪小説というジャンルがあって、剣の強い人が剣の力で運命を切り開いたり、事件を解決したりするのであるが、それらに共通する約束事がある。剣の遣い手は、相手が強いかどうかを、ひと目で判定できてしまうのである。

2015.3.19

消化器異物図鑑、その2

魚骨の話の続きである。

2015.3.14

消化器異物図鑑、その1

ブログのネタに困った時のために温めていた企画であるが、そろそろ書く気になったのは、ブログのネタに困ってきたということなのだろうか。

2015.3.7

応援失敗

卓球はメンタルな要素が重要な位置を占めるスポーツであり、いかに気合いを入れ、集中力を高められるかで勝敗が決まることが多い。学生の頃、私にとって間違いなく気合いが入る状況というのがあって、それは相手の応援に女子がついた時であった。さらに、その女子が他の応援者から心持ち離れて立ち、胸の前で祈るように手を組み合わせていたりすると、気合いは倍増した。

2015.3.1

プロ野球キャンプ情報

テレビでニュースを見るのに不安を覚える季節がやってきた。プロ野球のキャンプ情報である。野球は嫌いではないが、シーズン前のこの時期、野球選手がただ練習しているところを見せられて、それのいったいどこがニュースなのか、全くわからない。

2015.2.22

出産と涙

帝王切開で無事赤ちゃんが生まれると、助産師さんがきれいにしてくれたあと、お母さんと感動の対面となる。原則として脊椎麻酔だから、手術が終わる前に対面できる。とくに緊急帝王切開の場合だと、お母さんも赤ちゃんもピンチを乗り越えたあとだけに、ほとんどのお母さんは涙ぐむ。感動的なシーンである。

2015.2.15

ノイズキャンセリング

以前当ブログで紹介した、方向音痴の救急隊員はまた、オーディオマニアでもあった。彼が力いっぱい教えてくれたのは、スピーカーは重ければ重いほどよい音を出す、ということだった。

2015.2.11

人工知性体、その2

人類という種にも寿命がある。そこで、人類の未来を人工知性体に託し、人類の知的活動を受け継がせようと考える麻酔科医が現れた。彼によると、さらに地球にも寿命がある以上、人工知性体は宇宙を目指す運命にあるという。

妥協と譲歩こそ最高の美徳である

ただし、譲歩すれば幸せになれるというわけではない

あまり真剣になりすぎるのは危険である

卓球をする人に悪い人はいない

麻酔科医は大事にすること 2015.2.8

人工知性体

昨年、人工知能のことを書いたが、その後も人工知能の存在感は世界でますます強くなっているように感じる。

2015.1.31

病院と数

病院というところは、縁起でもないことがよく起こる場所なので、縁起の悪いものは避けたほうがよい。正確に言うと、縁起を気にする人に配慮する必要がある。具体的には、4と9という数字はそれぞれ「死」と「苦」を連想させるから要注意である。多くの病院で、病室につける部屋番号は4と9が飛ばされている。3 +123 = 93 +103

2015.1.25

底辺歴史家

読みたい本がないとき、私は歴史の本を選ぶことが多い。別に何かに役立てようというわけではない。小説と違ってどんなに嘘くさくても本当の話だし、評論のように地球の未来が心配になるという副作用もない。読み物としてハズレがないのだ。

「南京大虐殺30万人」(広島、長崎の原爆と東京大空襲の死者を合わせたような数を、銃と剣だけで殺せるだろうか。あったかなかったかは別にして、少なくとも数は盛りすぎ)

「従軍慰安婦20万人」(移送、食料だけでもどうするのか、想像がつかない。これも上記同様盛りすぎ)

「正しい歴史認識」(立場が異なれば歴史も違うのは常識、たぶん)

「日本はアジアを解放するために戦ったのに」(それにしてはアジアの至る所で人を殺しすぎた。目をつぶりすぎ) 2015.1.18

歴史好き

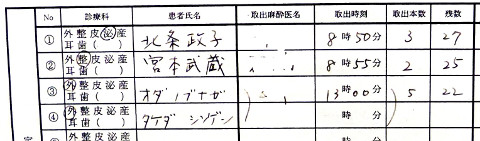

薬品管理簿の記入見本に、歴史上の人物の名前を使っている。誰でも知っている昔の人の名前なら、ひと目で「見本」だとわかるから便利だ。

2015.1.10

港町

私が生まれ育った広島県呉市というところは、戦艦大和を建造した海軍工廠で有名であり、今でも造船や海上自衛隊とのつながりが深い港町である。

2015.1.7

年の瀬

昔は年の瀬になると、胃潰瘍からの出血に対する緊急胃切除術がやたら手術室に飛び込んできたような記憶がある。患者さんが吐血しながらの麻酔導入だったので、なかなかの修羅場だった。その後、内視鏡手術の進歩に加え、胃潰瘍の強力な治療薬(プロトンポンプ阻害剤)の登場により、出血を止めるための胃切除術はほとんど見ることがなくなった。

2014.12.31

まっさんの広島弁

NHKの朝のドラマ「まっさん」で、主演の玉山鉄二氏が広島弁を使っている。これが実に自然でまったく違和感がない。てっきり広島出身なのかと思いきや、調べてみると京都の人なのだった。最近のドラマは方言指導がきっちりしているのだろうが、他の出演者に比べても玉山氏の広島弁は突出してうまいので、本人の努力のほどがしのばれる。あ んた」と言ったが最後、もはやその人は「よそもん」にしか見えなくなってしまう。広島人なら「あんた あ」と、かならず後ろにアクセントが来なければならない。欲を言えば、「あんた あの う」までレベルを上げてほしい。この、相手にもたれかかるような馴れ馴れしい語感は、広島弁の神髄と言える。

2014.12.28

金粉ショー

前回皮膚呼吸のことを書いたが、「人間にも皮膚呼吸はあるはずだ」と異議を唱える方もおられるかもしれない。それはたぶん、中年以降の方だろう。す ぎて死んでしも うたら、かわいそうじゃの う」(当時広島県民、太字はアクセントの位置)とハラハラしながら見ていたものである。

2014.12.20

カエル式

前回、人間の宿命である誤嚥と窒息を根絶するため、イルカ式呼吸法を検討してみたが、風邪をひくだけで死ぬなどの欠点もあり、問題の解決にはならなかった。そこで、哺乳類以外にも呼吸法のお手本を求めてみよう。

2014.12.23

イルカ式

人間のからだが、誰かの引いた設計図に基づいて作られたのだすれば、明らかな設計ミスが一つある。食べ物も酸素も、「口」と「のど」という同じところを通して取り込んでいることである。

ご老人がニコニコしながら食べているごはんがどんどん気管、肺に入っているのに、ご本人いっこうに気がつかず、誤嚥性肺炎を起こしたり。

同じくご老人が餅を飲み込み切れず、窒息したり。

酔っぱらった人が意識喪失中に嘔吐し、そのまま窒息したり

食べ物が気管につまることはもうなくなる。(鼻に食べ物を押し込まない限り)

牛乳を飲んでいる最中に笑わされたりしても、「鼻から牛乳」という事態にならない

麻酔科医が気管挿管するときは、鼻から管をすっと挿し込むだけで、迷わず気管に入る

声は鼻から出る。唇がないからバ行、パ行、マ行はうまく言えないし、舌が使えないから、タ行、ラ行なども無理だ。最終的にはン行しか発音できないことが分かる。鼻でしゃべるためには、鼻毛が自由に動かせるなどの画期的進化が期待される。

いったん口に入れた食べ物の香りは、もうわからない

風邪をひいて鼻が詰まると死ぬ 2014.12.13

大頭症

脳外科医の中にもいろいろ専門がある。ある脳外科医の専門は小児の頭蓋形成で、要するに頭の形の専門家である。あるときこの脳外科医が、こう言った。

2014.12.11

ああ統計、その2

統計関係でもう一題。

2014.12.6

心を込める

手術が終わり、麻酔薬の投与を止めたが、患者さんが覚めるのに少し時間がかかった。研修医が何度か名前を呼ぶが、なかなか目が開かない。フォーレンという、ちょっと古風な、覚めるのに多少時間のかかる麻酔薬を使ったので心配はないのだが、研修医は頭をひねっていた。

2014.12.4

ああ統計

昔、医学で使われる統計は単純だった。2群間の比較をすればいいような設定が多く、もっぱら t-検定が行われていた。しかし t-検定は正規分布をとりにくい医学データには向かないと言われ始め、私はマン・ホイットニーのU-検定を使ったりして得意になっていた。

2014.11.29

三つ巴

「今日は大腿動脈バイパス術だから、動脈遮断前にヘパリンという薬を投与して血液凝固を防ぎますよ。ヘパリンの原材料は何だか知ってますか」

2014.11.22

駅前書店

旅行や学会出張などで知らない町を訪れたら、駅前などにある小さな書店にふらっと入るのが、私の昔からの習慣である。その町へのあいさつのようなものだ。

2014.11.16

寒さとの戦い

顕微鏡を使う手術は寒い。耳鼻科の鼓室形成(中耳炎の手術)、脳外科の脳腫瘍摘出、整形外科の脊椎椎弓切除など、外科医が腰を据えて指先だけで手術する時間帯になると、術野への刺激がほとんどないので、血圧もすっかり安定してしまう。そうなると、麻酔科医としては基本的には生体モニターを見張るだけになり、からだを動かす理由がなくなるのだ。

2014.11.15

冷えと低体温

秋も深まり、気温が下がってきた。もうすぐ、「冷える」季節本番である。

2014.11.8

大井川マラソン

先週、しまだ大井川マラソンに参加してきた。

2014.11.2

危険なテレビ出演

当院の若手外科医が手術中、ある患者さんからの電話に関する報告を受けていた。乳がんの手術を予定していたが、「今、症状はないので、やっぱり手術はやめます」、と看護師の方に電話してきたらしい。最近、「医者に殺されない47の心得」の近藤誠医師が「金スマ」とかいうテレビ番組に登場したらしく、その影響ではないかという。「がんは症状がないかぎり、治療するな」といういつもの主張を、彼はテレビでやってしまったようなのである。

2014.11.2

質問と叱責

目下の人が失敗したとき、「どうしてそんなことをしたのか」と聞いてくる人がいる。これは返答不能な問いである。どのような答えを出しても、叱られるのが目に見えているからである。

2014.10.25

没原稿

以下の文章は、地域の医療機関向けに病院が発行している小冊子に載せる原稿を頼まれて、私が書いたものである。

麻酔科緊急待機について

引用終わり。

2014.10.19

お菓子断ち

10月末にマラソンを走る予定なので、「お菓子断ち」を決行している。とりあえず完走、できれば5時間以内を実現したいと思っているからだ。

2014.10.13

手術中止

手術の中止は、病院経営にとってはあまり喜ばしいことではない。ホテルなんかでも多分そうだろうが、手術室がすべて満室で効率よく稼動している状態が理想なのであって、中止により部屋やスタッフが遊んでしまう事態は、ないに越したことはない。だがしかし、中止をなくすことは不可能だ。

2014.10.11

「させていただく」

「させていただく」という言葉の乱用が世の中で話題になっている。たぶん、そのはずだ。少なくとも私は気になって仕方がない。

2014.10.7

麻酔記録のよろこび

麻酔記録は麻酔中のできごとをもらさず収載し、患者の診療録の一部になっていく、よもやおろそかにはできないものであり、これを正しく完成させることは麻酔科医のおごそかな責務である。楽しめる要素はなさそうに見える。しかし、あえてそこによろこびを見出そうと試みたことがあった。

導入後、血圧低下したために、持続イノバン流量アップ

開腹と同時に、便汁あふれ出る。腹腔内は大量の便

イノバンに加えてノルアド開始する。イノバンだけでは血圧持たず

イノバンはやめて、替りにピトレシン投与開始で昇圧図る

2014.10.1

ジョギングの効用

運動はからだにいい、と思われているし、たしかにそれは医学的に実証されている。もっとも端的な指標として死亡率を見てみると、軽いジョギングでも明らかに死亡率を下げる効果がある。しかし、激しい運動をすればするほど、健康になるのか、と言えばいろいろ論争があって、はっきりしない。(文献1)

2014.9.28

当直中の電話

ICU当直中、とくに眠っている時にかかってくる電話は残念なものがほとんどだ。とくに記憶に残っているのは、あるまじめな研修医からの電話である。

2014.9.21

当直室

これまでいろんな病院のいろんな当直室で夜を過ごしてきた。療養型病院、精神病院などの当直ではもともと、夜間仕事で起こされる心配がほとんどなく、その分くつろげる部屋が用意されていた。その対極にあるのが、急性期病院のICU当直室である。

となりにシャワー室があり、夜中や早朝、心ない外科医が意図的にこちら側の壁に向けて水しぶきを叩きつける

天井の通気口がなぜか、院内の悪い風を集めているに違いなく、ゴーッと地獄の底のような音を立て続ける

隣の病室でせん妄状態となって一晩中うめいたり、わめいたりする患者さんの声が、当直室の固有震動数と調和しており、部屋全体が共鳴する

テレビはあるけど壊れて映らない

ベッドのシーツは毎日替えてもらっているはずなのに、寝ようとすると、すでに誰かが寝た形跡がある 2014.9.13

真夜中のドラマ

枕もとの携帯電話が鳴る。時間はわからないが、とにかく真夜中だ。手探りで電話を取ると、「レッドカイザー(超緊急帝王切開)です」という言葉が耳に飛び込んできた。「すぐ病院に向かいます。」とだけ答え、着替えて表通りに飛び出す。化粧をする習慣がないのは幸いだった。

2014.9.6

チーム・バチスタの呪い

前回の話でミステリー小説のことを書いていて、別の医療ミステリーのことを思い出した。(この先、いわゆるネタバレあり)

2014.9.4

アナフィラキシーあれこれ

昔読んだミステリーで、アナフィラキシーを利用した殺人の話が出てきた。犯人は医者で、被害者に対し、何かの治療と称してハチ毒を注射する。そして被害者が次にハチに刺された時に、アナフィラキシーで死んでしまうのである。

2014.8.31

アナフィラキシー

去年、乳製品にアレルギーのある児童が、学校の給食で誤ってチーズ入りのものを食べてしまい、亡くなったという報道があった。アナフィラキシーという即時型重症アレルギーを起こしたものと思われる。痛ましい事件であり、ご本人にはたいへん気の毒なことである。学校側にどれくらいの落ち度があったのかはわからないが、正直なところ、これは教師にとっても気の毒な事件だったと思う。アナフィラキシーという相手が悪すぎる。

2014.8.24

輸血の現場、その2

「すきはらにメシ、出血には輸血」を世に広めるため、引き続き、輸血の現場の様子をお伝えする。

2014.8.23

輸血の現場

前回献血の話をしたので、今回は手術室での輸血の様子を紹介してみる。

2014.8.17

神戸献血案内

先日、生涯60回目の献血をしてきた。計算すると、だいたい20リットルくらいの血液を提供してきたことになる。これだけの血をいっぺんに抜かれると、たぶん死ぬだろうが、30年もかけてちょっとずつ抜いているので安心だ。

2014.8.10

多苦究道

私が所属していたK大学医学部卓球部は、毎年部員全員の手記を集めて「多苦究道」という部誌を発行している。1,2回生は自分に割り当てられた卓球大会の戦記を書かなくてはならないが、3回生以上は何を書いてもいいことになっている。そうなるとたいていどのページを開いても、「何とかのひとりごと」みたいな、どうでもいい私的エッセイばかりになってしまうのである。どうしてあんなもののために、毎年冬になると練習を休んで(卓球台が作業台と部誌置き場になってしまうから)、部員総出で製本しなくてはならないのか、よくわからない。それが今も続いている理由も、よくわからない。

付記:ご期待に反して、この時の小説「異説、運命峠」を「資料室」コーナーに置いておきます。ご存知のとおり、査読も編集も受けないまま垂れ流されるネット上の素人小説ほど恐ろしいものはありません。どうしても読みたい方のみ、お気をつけてどうぞ。

2014.8.9

スポーツ論

学生時代、卓球レポートという雑誌に連載されていた中条一雄という人のスポーツ論が好きだった。この人は元新聞社スポーツ記者であるが、サッカー選手としての経験からスポーツの真髄を語る言葉が、実に私の腑に落ちるものばかりだった。

2014.8.3

外科の夜明け、その3

消毒や抗生剤による感染制御法が発達した現在でも、病原性の細菌は人類の脅威だ。特に抵抗力の弱い老人や術後患者では、抗生剤の効きにくい菌が増えたりして、治療がむずかしい。命取りになることもある。

2014.7.27

外科の夜明け、その2

名著「外科の夜明け」にはさまざまな医学の発見が紹介されているが、やはり一番の見どころは近代外科の2本の柱の誕生のドラマであろう。その2本の柱とは麻酔と消毒法であり、これらは近代外科が成立するためにどうしても必要だったものである。

2014.7.19

外科の夜明け

前回、「麻酔をかける」という言葉の起源に迫ってみたが、何に関しても歴史を知ることは楽しいものだ。「昔はこうだった」という話は、現在の話より安心だし(一応、済んだことだから)、未来の話より確かだ(本当に起こったことだから)。

2014.7.12

麻酔を「かける」

「麻酔をかける」という言葉がある。一般の人と同じように、われわれ専門家もそのように言う。しかし、この「かける」がどこから来た言葉なのか、はっきりしない。「ある療法をほどこす」くらいの意味合いと思われるが、「手術をかける」、「抗癌剤治療をかける」とは言わない。

(自著の出版のために上京した際、)病院へ行ってウリース氏の外科手術などを見て裨益するところが多かったのです。維新前には、コロロホルム(クロロホルムのことだろう)麻酔剤をかけたことは、ただ一度伊東玄朴氏の宅で、かの有名な俳優沢村田之助の足を切った時に実験したのみであったが、今はこの病院で毎日コロロホルムをかけているのを見てすこぶる興味を感じました。

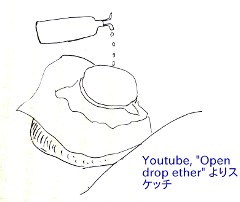

顔にガーゼをあてて、揮発性麻酔薬を上から「かける」

クロロホルムは、史上初の本格的麻酔薬であるエーテルの、その次の世代の麻酔薬である。当時の麻酔は開放点滴法といって、患者の口元に当てたガーゼの上からエーテルやクロロホルムを滴下し、患者にその蒸気を吸入させることで、麻酔導入、維持を行うものであった。患者さんも医者の方も、さぞ臭かっただろう。日本では戦後しばらくまでは行われていたようであるが、さすがに私自身は見たこともない。私が教わった麻酔は、現在と同じく、静脈からの麻酔薬投与で急速に麻酔導入を行い、その後気管チューブから吸入麻酔薬を投与するというものである。2014.7.5

高速言語

手術室の時計は実に早く回る。とにかくせわしないのだ。手術器材不足の発覚、予期せぬ出血および予想通りの出血、手術が終わってから次の患者入室までの「入れ替え」作業などさまざまな事態にあたり、手術室は突如として狂乱のるつぼと化す。

手術開始と終了以外、あいさつはいらない。

敬語は存在しない。

前置きの言葉は省かれる。たとえば手術中の外科医に対して、「今よろしいですか」、「ちょっとお聞きしたいんですが」などは無駄以外の何物でもない。単刀直入が基本だ。「予定時間すぎてますけど、いつ終わる?」など。

語尾もたいがい不要だ。「体位は側臥位?」、「いいや腹臥位」、「げっ!」など、体言ドメが基本となる。

身振りも時間を食うわりに情報伝達能力は低いから省略。足を止めてお辞儀されたり、表情で困惑を表現などされたら、その間にあっちに行くことにしている。しぐさでなくては表現できないものがあるとすれば、それは仕事にはいらないものだ。忙しいからこそ、あいまいさを残さない伝達手段として、言葉にまさるものはない。 2014.6.28

加齢の効用

若者には想像もつかないことだろうが、歳を取るといいこともある。いろんな面で好調・不調の波が減ってくるのだ。

2014.6.22

振戦

若い頃聞いた話で、脳外科医は酒を飲まない、というのがあった。手が震えるからというのである。たしかに、脳外科の手術はほとんど顕微鏡下に行うものだから、ちょっとした手の震えでも、手術視野では大地震ほどの振動となり、手術にならないだろう。脳に生涯を捧げた人というのはそこまでするか、と感心した覚えがある。

2014.6.16

死語

研修医に、「麻酔の準備がそんなスローモーじゃ、間に合わないよ」と言ったところ、「スローモーって何ですか?」と聞かれたので、驚いた。スローモーションの略で、「動作がゆっくり」の意味に決まっているではないか。ところが若者たちに尋ねると、そんな言葉は聞いたことがないとのことであった。

2014.6.8

肥満パラドックス

「肥満」という言葉が好きな人は少ないのではないだろうか。何より不健康なイメージがつきまとう。だが、本当に肥満は悪いのか。

2014.6.1

体位変換、その2

全身麻酔により意識と筋力を失った患者さん、特に100kgを超えて成長してしまっている患者さんを、楽にひっくりかえす方法はないだろうか。

患者さんに自分で寝返ってもらう。つまり、短時間作用性の麻酔薬でいったん気管挿管したあと、麻酔を覚まして自分でうつ伏せになってもらい、改めて麻酔をかけるのである。冗談のようだが、実際に臨床研究されて論文発表されていたやり方である。ただし、患者さんにはあらかじめよくよく説明し、うんと言っておいてもらわなくてはならないだろう。場合によっては、号令がかかればうつ伏せになるよう、あらかじめ患者さんに訓練させておく必要があるかもしれない。ちなみに発表者は防衛医大の人だった。

自分の筋肉を鍛える。1kg のダンベルを持ちあげることができたら、翌日それが1.01kgになってもまず気がつかないだろう。このように、一日10グラムずつ重くしていけば、約55年で200kgに到達する。150kgの患者さんなど、軽々と持ち上げられるはずだ。定年退職さえなければ。

ロケットで人工衛星まで行き、そこでひっくり返す。打ち上げ費用はできれば患者さんに負担していただきたい。

重力遮蔽板を開発し、患者さんのからだの下に敷く。その作り方は知られていないが、UFO が空に浮かんでいるのはこの原理を使用していると言われているから、その辺に飛んでいる UFO を捕獲するか、宇宙人を誘拐して教えてもらえばいい。ただ、これに成功した時の特許料収入を考えれば、麻酔をやってる場合ではなくなるだろう。

2014.5.24

体位変換

全身麻酔がかかったあと、手術のために体位変換が必要なことがある。とくに脊椎の手術などでは腹臥位(うつ伏せ)になってもらうわけだが、これが苦しい。

2014.5.17

引き際の美学

優れた外科医が持つ美点の一つに、「引き際のよさ」が挙げられると思う。

2014.5.12

各科対抗異種格闘技大会

注射器が武器としては使い物にならないことを前回証明した。このため、注射を得意とする麻酔科医は実は最弱だということがばれてしまった。それではもしその他の医師が、自分の仕事で使っているものを手にして互いに戦うことになった場合、どの科が一番強いだろうか。

止血鉗子。先端に小さい鈎(フック)がついていて、はさまれるととても痛そう。

ダークホースは耳鼻科である。彼らは甲状腺や扁桃腺などの血管豊富な臓器の手術をこなすため、コッヘル、ペアンといった止血鉗子で血管をつぎつぎにはさんでいく操作に慣れている。あの調子で無表情のままパチパチと手早く皮膚をはさまれ、全身に鉗子をぶらさげられてしまったら…想像するのも恐ろしい。致命傷にはならないものの、間違いなく「戦意喪失」に追い込まれるだろう。ただし、てきぱきと器械を渡してくれる有能な看護師の介助は必要だ。2014.5.6

武器としての注射器

アクション映画などでときどき、医師が注射器を武器にして敵と格闘するシーンが出てくる。その注射器を敵の首の付け根に刺して、薬液をブシュッと注入すると、敵はたちどころに目を回すというのが約束になっている。

2014.5.3

日本日勤帯お疲れさま撃退委員会

新人研修医たちが病院に来て、1ヶ月近くになる。生まれて初めての給料も受け取っているはずだ。彼らがそれを何に使ったかはどうでもいい。今のうちに教えておかなくてはならないことがある。

2014.4.25

安らかに眠れ

経験のある人ならお分かりだと思うが、夜、幼い子供を寝かしつけようとすると泣いたり、ぐずったり、なかなか眠ってくれないものである。一旦眠ってしまえば、天使のような寝顔を見せるのだが(うちの子だけかな)、寝入りぎわだけ見ているとまるで、むしろ眠ることを恐れ、おびえているようにも思えるのである。自作の子守唄も通用しなかった。「ネンネせえ、ネンネせえ」と連呼し、懇願していただけだから、眠らないのも無理もない。そのくせ、昼間は自動車に乗せたり抱っこしたりしただけで、あっけなく寝てしまう。

2014.4.20

結婚指輪

私は仕事中も結婚指輪をつけている。つけたりはずしたりしてもなくさないでいられるのは、よほど特殊な人間でないとできないことだと思う。

写真では指輪専用カッターなるものを使用しているが、ペンチなどでもごく簡単に切れます。

気にせずそのまま手術を受けてもらう、という方法がある。そもそも手術時に金属をはずしてもらうのは、電気メスの電流がそこを通ってやけどを起こすからと言われているからだ。しかし、その電流はメス先と太ももに貼った電極パッドとの間で流れるものであり、指なんぞに迂回してやけどを起こすようなことは、事実上ありえないのである。電気メスの製造業者に聞けばご多分にもれず、「たぶん大丈夫だが、先生の責任でおねがいします」という。だが、患者さんに説明した上で、指輪を着けたまま手術をさせてもらったことは何回もあるが、やけどを起こしたことは一度もない。2014.4.18

人工知能

今年1月の新聞に、人工知能に関する記事が載っていた。 国立情報学研の新井紀子教授という人のインタビュー記事である。その研究グループでは、人工知能に大学入試問題を解く能力を授けようとしており、東大合格を目指しているらしい。ま、せいぜい頑張れや、と思いつつ読んでいくと、その次には首筋が寒くなるようなことが書いてあった。将来、人工知能は人間の雇用を奪うライバルになるだろうというのである。

2014.4.12

病院のエレベーター

私は病院のエレベーターに乗るのが苦手で、ほとんど階段を使っている。閉所恐怖症だし、階段を使うほうが速いことが多いし、健康にもよいはずだ。しかし、一番の理由は、患者さん、看護師、医師が混じって乗る病院のエレベーターがややこしすぎるということだ。

2014.4.5

科学雑誌ネイチャーについて

今、ある日本人研究者が科学雑誌ネイチャー (Nature) に載せた、万能細胞に関する論文が世間をにぎわせている。当ブログでは時事ネタはあまり扱わない方針であるが、ネイチャーには個人的に抜き差しならぬ因縁もある(論文を投稿して門前払いをくらった)ので、ちょっと解説してみよう。

2014.3.30

ホームとアウェイ

サッカーや野球の試合にホームとアウェイとがあるように、麻酔科にとってもそれはある。

2014.3.27

ヘミシンク

当院麻酔科では金曜日に抄読会を行なっている。発表者が何か適当な医学論文を自分で選び、その内容を紹介するのである。面白い論文もあれば、「何でこんなのを選んだのだろう」と不思議になるようなつまらないものもある。よかれと思って選んだのだろうから、けなしたりはしないよう気をつけているが、面白くないものを面白いとは言えない。いくつかの質問の後、「ふーん」という言葉でシメることになる。そこがぎりぎりの妥協点だ。

2014.3.21

海苔と麻酔科医

ある病院にいたとき、麻酔科の部下に変な奴がいた。彼を知る麻酔科医が口を揃えて、「あいつは変わっている」というくらいだから、本物の変人か、さもなくば麻酔科医らしからぬ正常人か、のどちらかだったが、まあ前者のほうだろう。

2014.3.16

清潔と不潔

手術室特有のルールを紹介する。

2014.3.9

初マラソン

先日、大阪の長居公園というところで行われたマラソン大会に出場してみた。3キロ弱のコースをひたすらぐるぐるまわり、15周すると42km走ったことになるという大会である。周回コースなら私の仇敵とも言える回収バスがなく、走るのがいやになったらさりげなくコースを降りて、地下鉄に乗るだけというところが、フルマラソン初心者には向いていると思った。

2014.3.7

ダジャレ麻酔科医

仕事中、周囲に緊張を与える人がいるが、私はそういうのは好きではない。仕事そのものがスタッフに緊張を強いるのだから、麻酔科医までが息詰まるような人間だとバランスが悪いと思う。状況によっては冗談も言いたい方だ。だが、ダジャレだけはどうも使いこなす自信がなくてとても口にできない。

2014.3.1

両手で受けた

麻酔終了時、覚醒した患者さんがぷいと横を向き、口の中にたまった痰を吐き出した。カテーテルによる吸引が間に合わなかったので、とっさに両手で受けた。プラスチック手袋をはめているから、手が汚れたりはしない。

2014.2.22

四次元のパラドックス

前回、悩める小学生のために、人生を四次元図書館から借りた一冊の本に例えてみたが、ここには落とし穴がある。実はこの本の内容は最初から決まっており、自分で物語を作るどころか、一言一句のアドリブも許されないのかもしれないのである。相対性理論をそのまま受けいるれるとそうなる。なぜなら、四次元空間では過去と同様に未来もあらかじめ確定した世界だからだ。

2014.2.20

相対性理論的人生論

日本では昔から、無常観とか「はかなさ」みたいなものが重要視される。平家物語の「おごれるものも久しからず、ただ春の夜の夢のごとし」というやつである。現在の小学生ですら、雑誌の質問コーナーか何かで、「どうせみんな死んで何も残らないのに、生きていく意味があるんですか。」などという質問をするらしい。きっと何か、いやなことでもあったのだろうが、若い人がこういう考え方にとらわれるのはちょっとどうかと思う。

2014.2.15

麻酔科パラダイスについて

私はこのホームページを作るとき、「ブログ」という形にするつもりはなかった。ブログというと「麻酔科医のひとりごと」みたいなタイトルを連想するのだが、私にはひとりごとを人に聞かせる習慣はないのだ。だが、伊藤条太氏の卓球王国「逆もーブログ」を真似した結果、世の中でブログと呼ばれているものと区別がつかないものになっていることに、昨日気づいた。したがってこれからは、当「麻酔科パラダイス」はブログのようなものであると認めることにした。このことで株価に影響が出たり、けが人が出たりするおそれはないはずだ。

2014.2.9

痛みの話

以前、「反証不可能なものは科学とは言えない」ということを書いたが、世の中はそう単純ではない。それを突き詰めてしまうと、麻酔科医の仕事が成り立たなくなるのだ。われわれの持ち場である「痛み」がまさに究極の「反証不可能性」を持つからである。

2014.2.1

座標軸

どんな現場にも「約束ごと」というものがあると思うが、病院にももちろんある。こまめに手を消毒すべしとか、異性患者と閉じきった部屋で二人きりにならないとか、朝っぱらから「お疲れさまです」と挨拶されたら返事しなくていい(これは願望)とかである。これらと並び、医療現場のもっとも基本的な約束ごとの一つが、方向に関するものである。すなわち、われわれは患者さんから見た方向を使って仕事するのである。

2014.1.25

オカルト番組

前回、テレビのオカルト番組にケチをつけたが、とくにやっかいなのが霊能者とかいう人たちである。「この写真に写っている白い影は、戦国時代にこの場所で討ち死にした武将の魂です。」とか何とか、見てきたようなことを言うのである。(「修行中の蛇の霊が写っています。」には笑わせてもらった。)そりゃないだろうと思いつつ、それが嘘であると証明する方法がないから困る。ホントとは思えないが、嘘とも言い切れないグレーゾーンの中で、霊能者たちが難しい顔をして座っている。

2014.1.21

超常現象

本年(2014年)1月11日にNHKが「超常現象、第1集 さまよえる魂の行方 ~心霊現象~」という番組を放送した。幽霊、臨死体験、体外離脱、生まれ変わり、といった現象の体験者を紹介するとともに、それを客観的、科学的に解明しようとする科学者たちを描いている。

2014.1.18

時代劇

今の子供はテレビの時代劇などまったく見ないが、私が子供の頃は、水戸黄門、遠山の金さんなどに夢中になったものだ。正義の味方が悪を退治するという物語の王道は、不滅だと信じていた。

2014.1.11

手術室は寒い。

手術を受けたことのある方ならご存知かもしれないが、手術室は寒い。清潔ガウンを着た外科医が快適に仕事できる温度に設定しなくてはならないので、どうしても寒くなるのだ。患者さんが目覚めている時はそれでも多少は暖かくするが、手術中はぐーんと室温を下げるので、半袖の術衣を一枚着ているだけの麻酔科医は寒くて仕方がない。

2014.1.8

年越し

私が子供の頃は、年末、年始は特別な期間だった。年末は大掃除をして紅白歌合戦を見なければならなかったし、正月には初詣をして、心を入れ替え真人間になることを誓わなくてはならなかった。

2014.1.1

額縁に入れて家宝にしてくれてもよかったが、捨てたくなる気持ちもわかる

額縁に入れて家宝にしてくれてもよかったが、捨てたくなる気持ちもわかる

かつて本だった紙々

かつて本だった紙々

喫煙者は、税金(たばこ税)を余分に払った上で、年金受給資格を早期に返上する(早く死ぬから)、謙虚な人たちだという主張がある。こういうことを言うのは、なぜかみんな喫煙者だ。さらに歩きたばこをする人たちは、わざわざ家を出てから吸うのだから、家族の受動喫煙を気にする、優しい人に違いない。

喫煙者は、税金(たばこ税)を余分に払った上で、年金受給資格を早期に返上する(早く死ぬから)、謙虚な人たちだという主張がある。こういうことを言うのは、なぜかみんな喫煙者だ。さらに歩きたばこをする人たちは、わざわざ家を出てから吸うのだから、家族の受動喫煙を気にする、優しい人に違いない。 きわめて特異なケースとして、食道を突き抜けたタイの骨がからだの中をさまよってある動脈に突き刺さり、大出血を起こした症例があった。これほどの突破力はさすがにイワシやアジでは無理で、やはりタイは格別と思われる。

きわめて特異なケースとして、食道を突き抜けたタイの骨がからだの中をさまよってある動脈に突き刺さり、大出血を起こした症例があった。これほどの突破力はさすがにイワシやアジでは無理で、やはりタイは格別と思われる。 こちらも戦う姿勢で食べてこそ、捨て身の攻撃をしかけてきた魚たちの霊も浮かばれる、のかどうかは知らないが、とりあえず私は、患者としては病院に行きたくない。

こちらも戦う姿勢で食べてこそ、捨て身の攻撃をしかけてきた魚たちの霊も浮かばれる、のかどうかは知らないが、とりあえず私は、患者としては病院に行きたくない。

左右の判断など簡単と思われるかもしれないが、状況によってはそうとも限らない。たとえば、うつ伏せになっている患者さんの頭側に立った場合、どっちが患者さんの右手かをパッと言える人は少ないだろう。えーっと、あれあれ、と迷い始めると、自分の右手がどっちかも怪しくなる。そういう場合は念のため、自分のからだをちょっとひねって患者さんの向きに合わせ、自分がお箸(またはラケット)を持つ側を右とするのである。ただし、箸を持つ格好を、患者さんには見られないほうがよいだろう。

左右の判断など簡単と思われるかもしれないが、状況によってはそうとも限らない。たとえば、うつ伏せになっている患者さんの頭側に立った場合、どっちが患者さんの右手かをパッと言える人は少ないだろう。えーっと、あれあれ、と迷い始めると、自分の右手がどっちかも怪しくなる。そういう場合は念のため、自分のからだをちょっとひねって患者さんの向きに合わせ、自分がお箸(またはラケット)を持つ側を右とするのである。ただし、箸を持つ格好を、患者さんには見られないほうがよいだろう。 最後の方で、ノーベル賞をもらった有名物理学者の友だちという人(たしかに一緒に写真に写っていた)が、人間の意識についての仮説を披露している。人間の意識や記憶といったものはこれまでに知られていない物質でできており、死にかけたり死んだりするとからだから離れるという。これがめでたくもとの体に戻れば体外離脱体験となり、よその赤ちゃんの体に入れば前世の記憶になるのだそうだ。誰でも考えつきそうなアイデアだし、物理学的にはたぶんまだ何の根拠もない仮説なのだが、赤いフワフワした「意識物質」が脳を出入りする映像(ただし空想をイメージにしたアニメーション)を見せられると、おお、これが魂か、とついうれしくなってしまった。

最後の方で、ノーベル賞をもらった有名物理学者の友だちという人(たしかに一緒に写真に写っていた)が、人間の意識についての仮説を披露している。人間の意識や記憶といったものはこれまでに知られていない物質でできており、死にかけたり死んだりするとからだから離れるという。これがめでたくもとの体に戻れば体外離脱体験となり、よその赤ちゃんの体に入れば前世の記憶になるのだそうだ。誰でも考えつきそうなアイデアだし、物理学的にはたぶんまだ何の根拠もない仮説なのだが、赤いフワフワした「意識物質」が脳を出入りする映像(ただし空想をイメージにしたアニメーション)を見せられると、おお、これが魂か、とついうれしくなってしまった。 こういう時代劇のイメージを現代に持ち込まれたりして、昔の医者のほうが偉かったんじゃないの、なんて思われたりしたらちょっとしゃくである。

こういう時代劇のイメージを現代に持ち込まれたりして、昔の医者のほうが偉かったんじゃないの、なんて思われたりしたらちょっとしゃくである。