|

昭和の麻酔

|

当ブログのようなものにおいて、私は明治・大正の麻酔について何度か触れた。いくつかの外科学教科書や小説などを参照したわけだが、実際の手術室の情景というものがなかなか眼に浮かんでこない恨みは残っている。専門家としては、細かいところが気になるのである。床はどんなだったか、窓は開けていたのか、虫は入ってこないのか、クロロホルムで舌根沈下をきたした時、舌を専用鉗子で引っぱり出したようだが、どれくらい有効だったのか。酸素や点滴はいつごろから使われ始めたのか。

そうやって考えているうち、ふと気がつけば、私自身が若い頃、昭和の麻酔を知る、今では数少ない歴史の遺物、いや生き証人である。余計なお世話かもしれないが、自分の認知症が進む前に、次の時代のために、昭和末期の手術室の様子を書き残してみたいと思う。

私が昭和62年、医学部を卒業してすぐに、大学の附属病院麻酔科に勤務した頃のことである。読んでもおもしろくなかろうが、200年ほど経てば、驚くべき貴重な資料になるかもしれない。麻酔の歴史に興味がある人はもちろん、麻酔と全く縁のない人も、こんなものは読まないほうがいいだろう。

K大病院手術室の朝は、研修医によるベンチレーター争奪戦から始まる。当時、ベンチレーター内蔵の麻酔器はカナダ・ドレーゲル社の2台のみ。他の手術室では基本、リザーバーバッグを手もみで麻酔管理するのであるが、それではたまらんので、そこは機械にやってもらいたいのである。麻酔導入が終わったら、バッグをはずし、その取り付け口にオハイオ社の単体ベンチレーターをつないで、一段落である。わざとかどうか、知らないが、そのベンチレーターは少し数が足りず、研修医のうち寝坊した者一人か二人、これを取り損ねて、手もみ麻酔の憂き目に会うことになるのであった。

次は麻酔の準備だ。大学では教育もかねて、薬剤だけでなく、すべての器材を研修医が準備しなくてはならない。麻酔薬を入れてみると、麻酔器に酸素がつながっていないとか、リザーバーバッグがないとか、喉頭鏡がないとか、そういうことが起こりえた。するとそれは全部、研修医の責任なのであった。

準備する薬は、ラボナール(チオペンタール)とミオブロック(パンクロニウム)くらいでいい。フェンタネスト(フェンタニル)は開腹術など、大きな手術でなければ使わないことが多い。注射器セットの滅菌トレイを開けると、入っているのはガラスの注射器で、これは正しく持たないとピストンが自由自在に動いてしまう。注射器が傾く方向によって、薬液がこぼれるのか、ピストンが抜けて落ちるのかが決まる。ほんとにめんどくさい。

朝8時半、手術室に患者さんがいっせいに入室する。病棟からストレッチャーで運び込まれ、ブランケットの下ですべての衣類を脱がされた上で、手術台に移される。

患者さんは昨夜9時から水も飲まされていない。その上、前投薬として硫酸アトロピン0.5 mg が筋注されているから、口の中はからからである。午後からの手術でも、最終飲水は前日の晩である。今思えば、気の毒なことをしたものだ。

まず血圧を測る。研修医が自分でマンシェットを巻き、聴診器を貼りつけ、水銀柱を見ながら血圧を測る。一般病院ではすでに自動血圧計が使われていたが、大学病院にはほとんどない。手測りのほうが自動血圧計よりも、よほど速く測れるのは利点だが、挿管前後や、急な大出血でてんてこ舞いになった時には、誰も測る人がいない。その間の血圧は、神のみぞ知る、である。

静脈留置針は、基本、18ゲージである。なぜそんなに太いのを入れるかというと、ハルトマンpH8という1リットルの乳酸リンゲル液を、全開で落とすためである。上記のように、飲水制限がひどかったので脱水の補正が必要だったし、そうでなくともとにかく輸液はたくさんしておくのがよしとされたからである。

点滴が取れたら、ライターを呼ぶ。ライターとは、火をつける道具ではなく、その症例で研修医についている指導医である。入局した当初は、何か書く人 (writer) のことなのかと思っていたが、これはドイツ語 (Leiter =指導者) なのであった。ライターはたいがい他の部屋の研修医とかけもちであるから、気ぜわしくやってきて、鼻息荒く麻酔薬を投与し、導入する。

気管挿管は基本、現在と変わりはない。マッキントッシュ喉頭鏡を使い、スタイレットを入れたプラスチック製カフ付きチューブを入れる。大先輩に聞くと、もっと昔はこのチューブがゴム製だったり、カフがとりはずしできて再利用していたとかいう話だから、気持ち悪い。

挿管がむずかしいとき、喉頭鏡の代替手段としてはファイバースコープくらいしかないが、そこに行く前にさまざまな工夫が試みられた。枕を高くするということがよく行われたが、効果があったのかは疑問である。経鼻挿管で助かったこともある。挿管できなかったので手術を中止したこともある。気管から硬膜外チューブを挿入して、それをガイドにチューブを気管に誘導する「逆行性挿管」は、奥の手だったようだが、奥すぎて、私は見たことがない。

麻酔維持は、GOE (笑気、酸素、エトレン=エンフルラン)または GOF (笑気、酸素、フローセン=ハロタン)が多い。

エンフルランは、ハロゲン化揮発性麻酔薬がハロタンからデスフルランへと発展する途上で生まれた、中間産物みたいなもので、いろいろ中途半端だったが、可もなく不可もないので、当時の第一選択だった。依然、肝障害のリスクがあること、頻脈になりやすいこと、痙攣を起こしうることなどに注意を要する薬であった。

ハロタンはまれに肝障害をきたすのと、覚醒に時間がかかるので、あまり使われなくなっていたが、匂いがきつくない(腐る寸前のリンゴの匂い)ので、子供の緩徐導入には使っていた。

脳外科手術などの麻酔で、脳圧を上げにくい NLA (neurolept anesthesia)が選択されることがあった。鎮静薬としてセルシン(ジアゼパム)あるいはドロレプタン(ドロペリドール)、鎮痛薬としてフェンタネスト(フェンタニル)を投与し、麻酔維持のために笑気を使う。ハロタンのように脳血流を増やさないのが利点だが、全体として麻酔が浅く、術中覚醒のリスクと戦い続ける必要があった。

麻酔維持中、研修医の持つ麻酔エネルギーをもっとも消費したのが、呼吸管理である。呼気ガスモニターもパルスオキシメーターもないから、いつ低酸素になるか、よほど気をつけていないとわからない。研修医は術野の血の色をモニターし、左胸に聴診器を貼りつけて呼吸音をチェックし、ベンチレーターといえども信用せず、ことあるごとに手揉みバッグに戻し、気道抵抗やバッグの膨らみ具合を確認する。「最良のベンチレーターは、人間の手」と言う先生もいた。そして、落ち着いたところで動脈血ガス分析を行うのであった。

麻酔維持中、呼吸、循環と同じくらい重視されるのが、尿量である。このころは、体重あたり 1 ml/h の尿量が必要とされた。しかし、術前の脱水、手術侵襲による交感神経緊張の中で、それだけの尿量はなかなか得られない。ライターに怒られないよう、がんばってリンゲル液をふかしたものだが、今から思えば、輸液過多に傾きがちであっただろう。思い余って、ライターに黙ってラシックス(フロセミド)を投与し、尿量を稼ぐことがあったが、しばしばライターにばれて怒られた。弱者はどっちに転んでも怒られる、というのはいつの時代も、どんな業界でも、同じであろう。

さて、ここで麻酔科医の周辺を見回してみよう。血圧計は水銀柱、麻酔記録は紙、麻酔器はガスの流れを調節するだけの機械で、主にパイプと弁だけでできている。運よく手に入れたオハイオのベンチレーターは、酸素配管からくる酸素の圧を動力としている。つまり、電気を使うのは心電図モニターだけである。他に麻酔で電気を使うことがあるとすれば、動脈ラインを入れたとき、シリンジポンプを使うときくらいであろう。なんという節電。当時まだ、地球が涼しかったのは、このおかげかもしれない。

ただこれも、上には上があって、大先輩に聞けばもっと昔は、心電図もなく、手首の脈を取り、時計を見ながら脈拍数を測っていたといいから、完全な無電である。仮に今、何かの災害で電気が止まっても、麻酔くらいはできるものだということがわかる。

手術は最終盤、皮膚縫合に入ったので、エトレンを切る。手術終了の10分前くらいまでに切っておかなければ、起こしたいときになかなか醒めない。笑気さえ入れておけば、エトレンを切っても覚醒してしまうことはない。手術が終了したらライターを呼び、アトロピンとワゴスチグミンでリバースし、笑気を止め、抜管の運びとなるのであった。めでたしめでたし。

ただ、エトレンやフローセンがなかなか抜けなくて、30分経っても覚醒しないとか、ミオブロックを入れすぎて、ワゴスチグミンを極量投与してもリバースできないとか、そんなめでたくない事態はしばしば発生した。患者さんの枕元にぽつねんとたたずむ研修医に、世間の風が当たる。できれば忘れたい昭和の記憶である。

案の定、書いてみて、特段おもしろい話にはならなかったが、のちの世の人(あるいは人のような何か)が昭和を偲ぶよすがにでもなればと思いつつ、このままそっと閉じておく。

2018.8.4

|

|

人探しのプロ

|

今どき、各医師に連絡用の院内PHSを持たせていない病院はまずないと思うが、もちろん昔はそんなものはなかった。院内ポケットベルなら、1980年台から使っている病院は多かったれども、なぜか私が2001年まで勤めていた大学病院にはそれもなかった。それでは、ある医師に連絡を取りたい時どうしたらいいか。その人がいそうなところに、片っ端から電話をかけるしかなかったのである。

困ったことに、大学病院の医師は、つねに病院で医者の仕事をしているわけではない。研究室で実験していたり、医学部で講義していたり、外の病院に出かけていたり、さまざまである。そのスケジュールを誰かがが管理しているわけでもない。同僚の麻酔科医に連絡を取るだけでも一苦労だし、どうしても捕まらないこともあった。

携帯電話があるではないか、と思うかもしれないが、当時そんなものを持っている人はほとんどいなかった。

そういう時、頼りになったのが、手術室受付のFさんである。足の少し不自由な中年女性で、長年受付に座り続け、電話の取り次ぎ、手術室内一斉放送など、声の仕事を担当されていた。何しろPHSがないのであるから、手術室で仕事中の職員への連絡はすべて彼女が中継することになる。情報通になるのは当然の成り行きである。

麻酔科医、外科医のゆくえが分からないとき、手術室にいないと分かっていても、Fさんに探してもらうということがよく行われた。Fさんの手元には各医師の曜日ごとの勤務表がある。それにFさんの経験値を加えると、彼女の頭の中でたちどころに、その医師の存在確率順に電話番号が整列するのである。

たとえばFさんはまず、行方不明者の机がある研究室に電話をかける。「おかしいなあ、この時間、たいがいここにいはんのになあ。昼ごはんにはちょっと早いし。そうや、また隣の研究室に遊びに行っているのかもしれへんわ。4567番やな」とこぼしながら、Fさんは電話をかけまくる。

その医師がFさんの捜査網にからめとられないとしたら、出張とか、どこかで油を売っているとか、とにかく追跡不能と宣告されるのであった。

大学病院の医者がそんなことでいいのか、という気もするが、それで何とかなっていたのである。不思議な話である。

2017.3.19

|

|

万能缶

|

昔、病院のいたる所に「万能缶」というものが置かれていた。何でも収納しているドラえもんのポケットのような、万能感にあふれるネーミングであるが何のことはない、パカパカ開く頼りないふたのついたただのステンレスの缶で、中にはアルコール綿がどっさり入っていた。毎朝、セカセカと出勤してきた看護師さんがこの缶のフタを開け、昨日のアルコール綿をガサガサと捨て、新しい脱脂綿をドサドサっと放り込み、消毒用アルコールをジャブジャブとぶっかけるのである。

どうせその日の終わりに余っていたら、捨てられるだけなので、われわれはアルコール綿をジャンジャン使った。なにかをこぼしてしまったとか、麻酔器についた汚れがちょっと気になるとか、何でもないことでも、万能缶をあけていわば鷲づかみ的に取り出して使った。さらに、麻酔中状態が安定していて手持ちぶさたになると、やはりアルコール綿を取り出して、いじって遊んだ。繊維をひっぱり、ヨリをかけて糸を作ってみたりしたこともある。

使いすぎて空になったら、看護師さんに万能缶を渡し、おかわりを頼めばいい。

いつの間にか、あの万能缶で作るアルコール綿は不潔だ、ということになり、個別包装になってしまった。アルコール綿を「鷲づかみ」していた古き良き時代のことを、遠い目をして思い出す、中年麻酔科医の昼下がり。

今は違うものを収納して、余生を送っている。

2015.12.6

|

|

病院食

|

昔、病院の夕食は午後5時開始だった。夕食とはよく言ったもので、こんな時間では「晩ごはん」とはとても言えない。

どうしてこんなことになるかというと、患者さんのためを思ってのことではなく、病院側の都合であった。食事を作る人の勤務時間の関係で、これ以上遅くにはどうしてもできなかったのである。これをやむを得ないと見るか、ひどい話と思うか、そこは時代の違いというものだろう。20年位前かと思うが、やればできる、と誰かが気がついたのであろう、夕食は午後6時からになった。

勤務形態の変更もあったのだろうし、食事の搬送システムに革命が起こったのも大きかったらしい。技術が人を幸福にする例である。

食事の内容も、昔はもうひとつだったと思う。検食と言って、当直医が病院食を食べて評価をするというシステムがあるが、私が食べても昔の病院食はあまりおいしいとは思えなかった。たとえばある病院の白菜のおひたしは、いつも、煮込まれすぎてべちゃべちゃになっており、これではおひたしというより水びたしだ、と思ったものだ。味おんちの私ですらそう思うのだから、入院してしまったグルメが当時の病院食を前にしたときの絶望は察するにあまりある。

その後、味も改善したように思う。少なくとも私にとっては、十分おいしい料理である。そのうえ栄養のバランスも考えられているわけであるから、申しぶんない。当直が待ち遠しく思えるようになったほどだ。

2015.8.3

|

|

プロパーさん

|

現在、病院を訪問する製薬会社の人は「MR(医薬情報担当者)さん」と呼ばれ、医師と対等な立場で、自社の薬の情報を正しく提供するのが仕事である。昔は製薬会社の人は「プロパーさん」と呼ばれており、その立場や使命は全く違っていた。

ミもフタもない言い方をすると、医師にとってプロパーさんとは、「医師に薬を売り込むために、何でもしてくれる人」であった。

たとえば、インターネットによる文献検索がまだなかった時代、プロパーさんにキーワードを伝えるだけで、どこぞのコンピューターを使って検索してくれ、数十枚にもなる印刷物として届けてくれた。

仲間と飲み会をしたいと思ったら、プロパーさんに頼むだけで、店を選んで予約もしてくれた。

医局対抗野球大会なんかでも、会場の手配、用具の準備はもちろん、試合当日も休日返上で運営してくれた。

こういう頼みごとをするために、会社に電話をする必要はない。彼らはとにかく一日中病院にいて、医師から用事を持ちかけられるを待っているのである。プライベートな時間はほとんどないし、医師には絶対に逆らえないという立場上、精神的にも相当つらい仕事だったと思う。

つまるところプロパーさんは、製薬会社から医師への利益供与の実行部隊であり、医薬の癒着の象徴であった。医師の方にも「たかり体質」が染み付いていて、偉そうな顔をしていろいろと要求するのである。どんどん掘り下げていくと、もっとドロドロした話はいくらでも出てくるだろう。この世界を有吉佐和子が小説に書かなかったのが不思議なくらいである。

私自身は上記のところまでなので、詳しくは知らないし、知りたくもない。麻酔科は使う薬の種類が限られていることもあり、他科に比べるとはるかにクリーンであったと思う。私自身に関しては製薬会社からの接待を嫌う上司に恵まれてきたのも、幸いであった。

役所からの指導か、業界の自浄努力か、たぶんその両方であろうが、名前を変えることでこの気の毒な職業は消滅した。MRさんは医師からのおかしな頼みごとには、「それはもう、できないことになっているんです」ときっぱり断れるようになった。よい時代になったと、はっきり思う。そう思わない人がいるとすれば、「たかりたがり」な医師くらいだろう。

2015.7.7

|

|

手袋

|

昔、麻酔科医はほとんどの操作を素手で行っていた。手袋と言えば清潔操作用の滅菌手袋しかなかったから、現在のように一操作ではき替えるようなもったいないことはできず、脊椎麻酔、スワン=ガンツ・カテーテル挿入など、本当の清潔操作以外で使うことはなかった。

静脈針留置、気管挿管などはもちろん素手で行う。ときどき、手に血液や唾液がつくのだが、それが当たり前だと思っていたから、それほど気にはならなかった。

手袋着用が当たり前になるのは、安価なプラスチック手袋が登場してからのことである。20年くらい前かな。

いわゆる衛生観念というのは、時代により様変わりするものだが、麻酔中の素手操作というのも今考えれば、よくあんなことやっていたと思う。患者さんのためにも麻酔科医のためにも、よろしいことではなかっただろう。

前代教授のM先生は、挿管の時に患者さんの口のなかに指を突っ込むことを嫌う、当時では唯一の麻酔科医だった。「みんながやっているから」という考え方をしない人だったからだろう。我々が開口のために右手で歯を触ると「どうしてそんな、汚いことするの?」と注意された。そのかわり、喉頭鏡と頚部後屈だけで開口させる方法を伝授していただいた。私がM教授から受け継いだ、唯一の臨床手技である。(他にもたとえば点滴を失敗した時に、患者さんに向かって、「あんた、血管ないね、どこにやったの?」と責任転嫁する技などもあったが、これは習得できなかった。)

ただし、別の人の証言によると、胃管挿入に手間取っていると、M教授に「どうして指を口に突っ込まないんだ」と注意されたそうだ。このような、相手を混乱に陥れる気まぐれこそ、偉大な人物の特権であったろう。

2015.3.5

|

|

あの薬は今(7) ミオブロック

|

ミオブロック(一般名パンクロニウム)は、いうまでもなく非脱分極性の筋弛緩剤である。それまでの筋弛緩剤に比べてヒスタミン遊離作用がないとか、頻脈誘発はあるけど大したことないとか、つまり副作用が少ないということで、マスキュラックス(一般名ベクロニウム)が出るまでは全身麻酔においてはほぼ独壇場だった。

以前も書いたように、その副作用の少なさから、前教授M先生からは「素人の薬」と呼ばれていたのだが、今から思えばそんなに楽に使える薬ではなかった。とにかく作用時間が長いのである。代謝経路が腎排泄しかなかったからである。そのため、手術の終わり際によく困ったことになった。

開腹の手術が終わりにさしかかり閉腹作業に入ると、術者が、おなかが硬いので筋弛緩を足してくれという。(悪い外科医だと、「足してくれ」などという紳士的な言い方はしない。)しかし、手術終了から1時間前までにミオブロックを投与していると、リバースがむずかしくなるので、麻酔科の指導医に怒られるのである。腎機能が悪い患者さんだと、なおさら追加投与がためらわれる。

父清盛と後白河院の板ばさみになった平重盛の、「忠ならんと欲すれば孝ならず、ここに進退きわまれり」の気分をさんざん味わう羽目になった。

今の若い人はうらやましい。筋弛緩剤を足していないのに、術者には足したふりをしたり、本当は足したのに指導医には隠したり、そういう苦労は今はしないくていいよね。

そのミオブロックも、もうこの世の薬ではない。

2014.6.8

|

|

あの薬は今(6) 笑気

|

笑気はもちろん現役の麻酔薬である。エーテルと並んでもっとも古い麻酔薬でありながら、150年の歴史を超えて生き残っている、稀有な薬である。だが今、絶滅の危機に瀕していると言ってよいだろう。多くの麻酔科医にとって、もはや日常的に使う薬ではなくなってしまったと思われる。

十数年前までは、笑気は日常的どころか、全身麻酔に欠かすことのできない薬であった。フローセン、エンフルランのような覚醒の遅い麻酔薬が使われていた当時、笑気を組み合わせて使うことによってそれらの濃度を低く抑えることは、速やかな覚醒のために必須と考えられていた。

そもそも日本の手術室は、笑気抜きで麻酔をしたくてもできないような環境であった。麻酔器には空気の流量計がなく、手術室に空気の配管もなく、純酸素がいやなら笑気を使わないわけにはいかなかったのである。

従って、新人麻酔科医はまず、笑気の使い方とその落とし穴を頭と身体に叩きこまれた。それは次のようなものであった。

-

装置の不備や操作のミスにより酸素供給が止まり、「純笑気」吸入になってしまうリスクがある。これだけは絶対に避けるべし

-

麻酔導入前には、数分間の純酸素吸入による「脱窒素」が必須

-

腸管、中耳、気管チューブのカフなどの閉鎖腔が膨張する

-

麻酔覚醒後は "Diffusion hypoxia" が起こるので、高濃度酸素の吸入が必要、などなど

こういう苦労は麻酔のために必須と思うから身につくわけで、かならずしも使わなくてもいい薬だと思った途端、耐えられないくらいめんどくさくなる。今笑気は、セボフルラン、アルチバといった覚醒の速い麻酔薬により手術室から追い出されそうになっているが、さすがの古いもの好きの私も、これは成り行きに任せたいと思っている。

もし、新しい手術室を作れと言われたら、多額の予算を使ってまで笑気を使える設備を作るかどうか、大いに悩むだろう。

唯一未練があるとすれば、匂いのない唯一の吸入麻酔薬として、緩徐導入(吸入麻酔薬のみによる麻酔導入)に便利だという点だ。笑気は非力な麻酔薬だから単独では十分な麻酔深度は得られないが、あとから加える臭い麻酔薬を嫌がらないくらいぼんやりさせることはできる。たまに子供が見せる「ケラケラ」という幸せそうな笑いも、笑気の捨てがたい魅力である。

だがもし、匂いのない強力な吸入麻酔薬が開発されたら、どうなるだろう。これは間違いなく悪いやつらに悪用される。犯罪よりももっと悪いことに使われるであろう。天才科学者芹沢大助の発明したオキシゲンデストロイヤーという究極の兵器が、ゴジラを倒すのに使われたあとに葬り去られたように、無臭の強力麻酔薬もこの世に存在してはならないものである。

そういう意味では、笑気が生き残るためには、「匂いのない非力な吸入麻酔薬」というぼんやりした長所を活かすという手はあるのかもしれない。

2014.5.25

|

|

あの薬は今(5) アメリゾール

|

これぞ筋弛緩剤の元祖、d-ツボクラリンである。つまり、アメリカ大陸のどこかの民族が矢毒として使っていた植物アルカロイドそのものである。実は私は使ったことがない。大学病院の薬品庫にあるのは知っていたが、誰かが使っているのを見たこともないし、ヒスタミン遊離作用が強いとかいう話なので、さすがの私も手が出なかった。

ただ、ある時、使われかかったことがあるらしい。以下は、「メトブロミン」で紹介したM先生から聞いた話である。

とあるVIP患者の緊急手術の麻酔で、先代教授が全身麻酔を導入しようとしたところ、筋弛緩剤の薬理を専門とするある先生が待ったをかけた。サクシニルコリン投与に先立つプレキュラリゼーションには、理論上、アメリゾールが最適だというのである。しかし教授も筋弛緩剤の大家である。麻酔導入を待つ患者さんの横で、両者のあいだで論争が始まってしまった。

するとそれを見ていた若手医員のM先生、するすると前に進み出て、

「ほな、もう、行きまっせ。ブン。」

と、勝手に点滴から麻酔薬を入れてしまった。

論争はめでたく打ち切られたが、アメリゾールは惜しいところで千載一遇の出番を失ったのであった。

2014.5.6

|

|

あの薬は今(4) ディアルフェリン

|

こんなものを知っている麻酔科医は少数派であろうが、ディアルフェリン(一般名アルクロニウム)は筋弛緩剤である。たしか、植物アルカロイドをもとに半合成されたものであり、ツボクラリンに毛の生えたような原始的な薬と言えるかもしれない。

私が麻酔科に入局したときは、筋弛緩剤と言えばミオブロック(パンクロニウム)のほぼ一択であったが、M教授だけはこのディアルフェリンを使われるのであった。

「ミオブロックのように簡単に使える薬は、素人の薬だ。ディアルフェリンは少し血圧を下げる作用があるので、上手に使えば手術にはちょうどいいんです。」

とのことであったが、私たちは素人に近いからか、そのありがたみがピンと来なかった。天然材料由来だからだろうか、どうも効果にムラがあるような気がした。私の同期のSは研修医の分際で、M教授に向かって、

「先生、このディアルフェリン、全然効きませんよ。腐ってるんちゃいますか。」

と暴言を吐いたことで、危険人物として麻酔科で一躍有名になった。

M教授が定年退官されたあと、大学病院でディアルフェリンを使う人は誰もいなくなった。そうなると私のゲテモノ好きの虫が騒ぎはじめ、俄然興味が湧いてきた。同好の士であるS先輩とともに「ディアルフェリンの火を消すな」を合言葉にせっせと使う毎日が続いた。血圧低下といってもたいしたことなく、副作用で困ったことはない。作用時間もミオブロックより短く、調節性がいいので、ミオブロックよりむしろ使いやすかったと思っている。

しかし、時代の流れは巨大で、われわれの抵抗はあまりに無力だった。われわれが一般病院に移ったあと、やはり誰も使わなくなったのだろう、ディアルフェリンの火はあっけなく消えてしまった。もう、販売もされていない。

現在、筋弛緩剤といえばマスキュラックス、エスラックスであるが、比較的アレルギーを起こしやすいと言われるこれらの薬に、からだが合わなくなった人はどうすればいいのだろう。そういう人にディアルフェリンが使えるかどうか、もはや調べようがないが、今どきの合成筋弛緩剤とは構造がかなり異なっているから十分選択肢になるのではなかろうか。

ゲテモノにも、世の中の多様性を保つという立派な使命があるのである。そしてわれわれゲテモノ好きもまた、ゲテモノの一種である。

2014.4.27

|

|

あの薬は今(3) メトブロミン

|

若い医師というのは、身近な先輩の誰かを医師の理想像に見立て、マネをしようとするものだ。実際それが成長の早道だと思う。

私の場合、その理想像になったのはM先生だった。何しろ豪快な麻酔が身上で、口癖が「吸った薬はみな使え」だったから、型破りな麻酔科医である。だが、そうは言っても本当は、細かいところは細かいので、「大胆かつ細心」という麻酔科医の理想像と私には思われたのである。

「大胆かつ細心」は、今でも私の麻酔科医としての行動原理である。

それはともかく、M先生に使い方を教えてもらった薬のなかに、メトブロミン(一般名ヘキサメトニウム)という降圧剤がある。これはアルフォナードと同じく節遮断薬であるが、静脈注射薬の割りには作用時間が長く、1−2時間効いていたように記憶している。現在は、どんな静脈注射薬でも調節性が重んじられるので、作用時間の短いものしか残っていない。メトブロミンもいつのまにか、消えてしまった。長く効く降圧剤も、状況によっては極めて有用だと思うので、なくなってしまったのは残念だ。

M先生は、注射器に薬が残っているのを見つけては、何で残すんだ、といいながらそれを三方活栓につなぎ、「ブン」という掛け声とともに注射器をカラにしていた。ただ、メトブロミンに関してはさすがにそれはなかったと記憶している。そういうところは、ただの乱暴者ではなかった。

2014.4.20

|

|

あの薬は今(2) アルフォナード

|

薬理学の授業の各論は自律神経作動薬から始まる。交感、副交感の区別くらいはまだ簡単だが、それぞれに受容体が数種類あり、しかもそのそれぞれに作動薬と拮抗薬があり、すると敵の敵は味方、みたいなややこしいことになり、この辺でみんな早くも、薬理学教授とわが自律神経を呪うはめになるのだ。その毒々しく咲き乱れる花をつけた自律神経作動薬の樹の枝の中に、節遮断薬があったことを、覚えている医師はほとんどいないだろう。普通、臨床ではそんな薬は使わないからだ。

だが、我々昔の麻酔科医はそれを日常的に使っていた。

自律神経を伝わる信号は末梢に行くまでに自律神経節で神経を乗り換えるが、節遮断薬 (ganglion blocker) はここでの伝達を遮断する。いろんな効果が発現してしまいそうだが、目に見える主要な効果は交感神経遮断による血圧低下である。意外に、副作用で困ったことはない。

アルフォナード(一般名トリメタファン)は短時間作用性の節遮断薬で、低血圧麻酔に使われていた。低血圧麻酔自体が今はほとんど行われないが、昔は脳動脈瘤のクリッピングの時は必須とされていた。脳動脈瘤に操作が近づいたら薬で血圧を収縮期80mmHg くらいまで下げておいて、破裂の危険を減らそうという理屈である。麻酔科医が好きでやっていたわけではないが、脳外科医が必ず依頼してくるし、教科書にも書いてあるしで、ヒヤヒヤしながらもアルフォナードを微量点滴で落としていたのである。

理由はよくわからないが、いつのまにか脳外科医が以前ほどきっちりした低血圧麻酔を依頼してこなくなったので、アルフォナードの出番もなくなってしまった。静脈投与できるカルシウム拮抗薬ペルジピン(一般名ニカルジピン)の登場も、アルフォナードの値打ちを下げた。発売中止とは聞いていないが、いまだに採用している病院は少ないのではなかろうか。

「オレも若い頃は、よく患者さんの自律神経節をバッサリと遮断したものだよ」と、今の若い麻酔科医に自慢してみたいものだとは思うが、「その薬の長所はなんですか、エビデンスはありますか」と聞かれると困るので、自重しておく。古くて、誰も使っていないところが長所だ、というのが本心だが、ちょっと言えない。

2014.4.12

|

|

あの薬は今(1) フローセン

|

麻酔科は薬を使って魔法のようなことをする仕事である。薬に対する愛は、他の科の医師には引けをとらないはずだ。しかし、薬を作っているのは製薬会社であるから、いかに強い愛情を抱こうが、その薬の生産を止められてしまっては、手も足も出ない。そうやってこの20有余年、多くの薬の最期を見とどけてきた。

この「今は昔コーナー」ではこれからしばらく、消えてしまった薬たちの思い出を語り、その霊をなぐさめたいと思う。何しろ今は手に入らない薬であるから、若い麻酔科医が読んでもろくに役に立たないことは保証できる。わずかに、私と同じくらいアダルトな麻酔科医がこれを読んで、ともに懐かしんでくれる可能性を喜びとするのみである。

第1回はフローセン(一般名ハロタン)。

私が麻酔科の道に入った頃、揮発性麻酔薬はフローセンとエトレン(一般名エンフルラン)の2種類があった。フローセンは画期的に使いやすい吸入麻酔薬として一時代を築いたらしかったが、そのころすでにその面影は薄れ、エトレンのほうがよく使われていた。それでも気道刺激性が少ないので、子供のスローインダクションや自発呼吸を残しての麻酔管理に有用であるとされ、たまに使われていた。

フローセンの最大の欠点は、きわめてまれに重症の肝炎を起こすとされていたことだった。死亡例もけっこう報告されている。反復暴露で起こりやすくなることから、免疫が関係しているとも言われていたが、はっきりしたことはわかっていないように思う。「ハロタン肝炎など存在しない」と言い切る教授もおられたくらい、まれでつかみどころのない合併症ではあったが、私はそれは存在したと思う。私も一度、あわやというところまで行ったことがあるのだ。

ある患者さんの軽い手術で、何気なくフローセンを選択したところ、術中から発熱があり、不思議に思って血液検査を出すと肝酵素が上昇していた。そこでカルテをよく見ると、1週間前に他院で全身麻酔を受けていたのだった。そちらでフローセンを使われていたとは限らないが、反復暴露があぶないことはわかっているので、知っていたら使わないところだった。肝酵素は術後も上がり続け、祈るような気持ちだったが、なんとか終息した。フローセンが原因であるという証拠はないが、たぶんそうだっただろう。

それにしても、いかに便利な麻酔薬とはいえ、運が悪いと死んでしまいますというのでは、やっぱり使い物にはならない。今の時代だったら、そもそも臨床の場に出てこない薬だろう。それを除いても、覚醒の遅さなどから時代遅れの薬となり、誰も使わなくなり、気がついたら販売は終わっていた。

もう二度と使えないと思うとかえって、あの「リンゴの腐ったような」と形容されるちょっと甘い匂いが、なつかしく思い出されるのである。

2014.4.5

|

|

スライド

|

今どき、学会などでのプレゼンテーションといえば、コンピュータを用いて絵や動画を見せるのが普通である。昔はスライドと言って、フィルムに焼いたものをスライド投影機でスクリーンに映していた。

このスライドを作るのが一苦労であった。いわゆる「スライド屋さん」に原稿を持ち込んで、スライドフィルムに焼いてもらわなくてはならなかったのである。何が問題かというと、修正が発生するたびに費用と時間をかけてスライドを作りなおさなくてはならなかったことだ。学会直前になると、スライド屋さんがその時間に開いているか、スライド受け取りが学会までに間に合うかどうかなど、変な所で神経をすり減らされたものである。

ある時、大学で学会の与演会(発表の予行演習)が行われた時のことである。若手のS先生が自分の研究を発表したところ、次々にツッコミがはいった。

「ここは英語のつづりが間違っている。」

「わかりました、直しときます。」

「それから次のスライド、Na+ のプラス記号をちゃんと肩文字に。」

「『へ』じゃなくて『に』のほうがいい。」

「図の中の細胞の形が違う。」

指摘してる偉い先生方の熱意が高揚してきて、あら捜し大会のようになってきた。次第に、S先生の返事が投げやりになってくるのがわかった。そしてついに、来るべきものが来たのである。

「はいはい、わかりましたよ。直します。そこもここも、全部直します。直せばいいんですねっ!」

S先生には申し訳ないが、私は発表内容よりもS先生のあっぱれな切れっぷりに見とれた。

これもみんな、スライド作成に伴うストレスがなせる業であったろう。

2014.2.13

|

|

タブー

|

根拠に基づく医療(EBM)の考え方が普及したのは、ここ十数年のことである。昔は、根拠のよくわからないタブーや、たった一本の論文に基づく判断基準が堂々と教科書に載っていた。思いつくものを挙げてみよう。

-

急性膵炎の患者に全身麻酔をかけると死ぬ、と言われていた。教科書でも、全身麻酔の絶対的禁忌のなかに挙げられていた。根拠は不明である。

-

心筋梗塞後3ヶ月以内に全身麻酔をかけると、大部分が死亡する、と言われていた。これは、そういう論文が一つあり、しかもそれが教科書に載ったからである。したがって麻酔科医は、心筋梗塞後の患者の麻酔を依頼されたら、よほどの救命的手術でなければ極力あとに回そうとしたものである。心筋梗塞の治療が進歩して、そういうことも言われなくなったが、そもそも当時でも、本当にそんなに死亡率が高かったとは思えない。何より、たった一本の報告が世界中の麻酔科医の行動をあそこまで縛ってしまったというのが、時代を感じさせる。

-

麻酔導入時の誤嚥は、麻酔科医の恐怖の的であった。もちろん現在でもそうではあるが、昔のほうが恐怖心が強かったように思う。その一つの根拠が、「誤嚥した吐物が pH 2.5 以下で量が 25ml 以上であれば死亡する。」という説であった。ただしこれは、Mendelson という人が 1946 年に出した論文に基づくものであり、しかも羊だかヤギだかを使った実験から導かれた数字である。人間で実験するわけには行かないからという理由で、この数字が大手を振ってまかり通っていた。そのために、私のいた病院では、緊急手術はすべて意識下挿管であった。患者さんも私も苦しかった。もちろん、誤嚥の死亡率がそんなに高かったら、誤嚥性肺炎のご老人は全滅することになるから、この数字は誤りであろう。

こうして見ていくと、情報集積力の弱さゆえに、昔の麻酔科医は意味のわからないタブーにがんじがらめになっていた感がある。他にも、午後の手術でも前日から絶飲食とか、患者さんが痛いだけのアトロピン前投薬とか、ヘマトクリットは30%必要とか、今思えば不合理な慣習がいろいろあった。今はいい時代になったものだ、と言いたいところだが、保留しておく。現在の若い麻酔科医が数十年後に、変なイラストを載せた怪しいブログのようなものを作り、「昔はひどかった」などと悪口を書くに違いない。

ちょこざいな。

2014.1.25

|

|

ドイツ語

|

明治の初期から敗戦にかけては、日本の医学はドイツをお手本としていたため、医学用語はほぼドイツ語で占められていたようだ。しかし、その後は医学の主流は米国に移ってしまい、われわれの世代(1987卒)でも、学生時代に医学用語をドイツ語で覚える必要性はほぼ皆無であった。

しかし医者になってみると、臨床の現場ではドイツ語は日常会話のなかにたっぷりと残っていた。

たとえば、こんな具合だ。

「今、君のライター(指導者)が忙しいから、僕がエッセン(食事)交替に来たで。30分で戻ってきてや。この手術はウテルス(子宮)のクレブス(癌)やったな。何か聞いとくことある?」

「ハルン(尿)にちょっとブルート(血液)が混じってるんですが、術者がブラーゼ(膀胱)を圧迫するからだと思い、様子を見てます。」

「ああ、(小さい声で)この先生はちょっとゲバルティッヒ(暴力的、乱暴)やからな。」

…

しかし、現在こんなことを話しても、若い人には一言も通じないのである。だから、「ハルンは出てはるん?」などと下手なダジャレを言っても、滑る心配すらない。

かつてドイツ語が使われたのは、患者さんに聞かれたくない内容も平気でしゃべることができるからであった。癌を英語で「cancer」と表現すると、英語のできる患者さんにはばれてしまう可能性があるが、ドイツ語で「Krebs」だったらわからんだろうという、あまり根拠のない安心感があった。つまり、隠語である。隠語というのは、使うこと自体にくすぐったい快感を伴うものである。当時すでに学問的地位を失っていたドイツ語が現場で使われていたのは、そういう理由もあるだろう。

しかし、今や癌は本人に告知、カルテ(今残るほぼ唯一のドイツ語)は請求されれば患者さんに開示、そのためにカルテの記載はすべて日本語である。ドイツ語どころか英語も若い医師には通じなくなりつつある。

今やドイツ語には、おじさん医師が、むずかしい質問をする研修医をけむにまくくらいの使い道しか残されていないかもしれない。

「先生、どうしてこの直腸がんの術後の患者さん、血圧が上がってこないんでしょうか。」

「それはね、ダルム(腸)の菌がブルートに入ってゼプシス(敗血症)とはいわないまでも、ちょっと悪さして、ドゥリュック(血圧)が下がっているだけだから、まさかステルベン(死亡する)とかの心配はないけれども、もともとヘルツ(心臓)が悪いだけにデコンペったり(心不全になったり)しないよう注意しつつ、ハルンを出しながらリンゲルなんかを入れてみたらいかがなものか。」

どうだ、参ったか。参らんよね。

2013.8.21

|

|

小児麻酔

|

小児麻酔をする上で、昔と今で何が変わったかというと、虫歯である。昔は子供の乳歯は、虫が食っていることが多かった。それも、虫歯が見られるという生やさしいものではなく、前歯が全部茶色に変色し、なおかつ元の形から半分以上溶けてしまっているというパターンが多かった。

こういう歯を見ると、気管挿管の時にボキッと折れてしまわないか、大変心ぼそい思いをしたものである。

その後、何が起こったのか知らないが、虫歯を見ることはまれになった。歯科医ががんばったのか、親ががんばったのか、食べ物がよくなったのか、わからない。現在、たまに、子供のボロボロの歯を見ると、「お、なつかしい」とちょっぴり喜んでしまうのであった。

2013.8.10

|

|

大学医局

|

かつて、医学部を卒業した新人医師のほとんどは、まず大学病院の診療科のどれかに所属し、そこで医師としてのキャリアをスタートさせた。大学には診療科ごとに医局というものがあり、教授を頂点としてひとつの社会をつくっていたのである。

医局と名のつくものはどこの病院にもあるが、普通はただの勤務医の集まりである。大学の医局が特殊なのは、大学病院だけでなく「関連病院」の人事をも管理しているところであった。大学から関連病院に医師を派遣するだけでなく、関連病院間の人事異動を取り仕切ったりしていた。関連病院の医師の人事権は本来その病院が持っているはずだが、昔は大学医局の意向を無視して病院が人を採ったり動かしたりすることはなかなかできなかった。大学医局が、新卒という医師の供給源を掌握していたからである。

医師の方もまた、自分で自分の身が自由にならなかった。異動はすべて医局の斡旋によるもので、自分の行きたい病院に赴任できるというのはかなりまれなことだった。

このように書いていくと、大学医局というものが悪の組織のように見えてしまうが、その見方はかならずしも正しくない。医局による調整があったからこそ、あまり人気のない地方病院にも医師を供給することができた。良心的に経営すればの話だが、医局は人事を通じて、関連病院全体の利益を確保し、それによって地域医療の安定にも大きく貢献していたのである。

医師にしても、医局という大きな社会に所属することで、病院を越えた人のつながりをたもつことができたし、場合によっては医局の力を借りて自分の病院とケンカすることもできた。

平成16年、新臨床研修制度の開始により、医師の動き方は大きく変わった。

新卒の医師の半分以上は、これまでのように大学病院で研修するのではなく、一般病院で初期研修を受けるようになった。そういう医師たちは、研修後の勤務先をインターネットで探し、自分で決めている。時代は変わったものだと思う。

ただそのような、一匹狼として世の中を渡っていく姿には危なっかしいものを感じる。もし、現在の自分の勤務先とトラブルになったら、自分を守ってくれるものは何もない。

病院も大変である。医師の市場は常に供給不足である。これまで大学医局(=教授)に医師派遣をお願いすれば何とかなっていたが、今はもう、その医局に自由に動かせる人材がいない。病院は一匹狼たちをいかに取り込むかが勝負になる。待遇改善は何とかなるとしても、場所は動かせない。地方の病院の人材確保が難しくなったのは当然だろう。

ああ、しょっぱい話だ。

2013.1.27

|

|

アトロピンの前投薬

|

いつ頃からそうなったのかは知らないが、病棟から手術室に出発する前、「前投薬」として硫酸アトロピンを筋肉注射するのは常識の中の常識、これなしで麻酔するなんてとても考えられなかった。その目的は、唾液分泌の抑制して気管挿管を円滑にすることと、麻酔や手術による徐脈反射の予防であると、教科書にも高々と宣言されていた。

実は、その効果を疑問視する論文もかなり昔から発表されていた。アトロピンにより唾液は確かに減るが、アトロピンなしでも邪魔になるほどではないし、術中徐脈の予防に関しては効果はないことがわかっていた。要するに、あってもなくてもどっちでもいいようなものだと、みんな内心は思っていたのだと思う。こんな中途半端なものだから、これを撲滅しようと立ち上がるものもなく、だらだらと続けられていた。

10年ほど前、すーっと潮が引くように、アトロピンの前投薬は日本の麻酔の現場から消えていった。そのきっかけは何だったのか、よく知らないが、2つほど想像できる。

ひとつは、医療の安全ということが叫ばれ始め(ほんとに叫んでいる人は見たことがないが)、医療ミスは個人のミスではなく、システムの失敗だと考えられるようになったことである。この思想から行けば、どっちでもいい処置なら消えてもらうほうが医療ミスが起きる要素が減って安全だということになる。

もうひとつは、横浜で手術患者の取り違え事件があり(1999年)、その失敗の要因の一つに前投薬が挙げられたことである。当時はドルミカムなどの鎮静剤とアトロピンをセットで注射するのが流行しており、手術室に到着した患者さんはすでに半分眠っていた。手術室の入り口で患者確認を行うときに、もっとも信頼できるはずの本人の証言が得られなかったわけである。この事件の衝撃は大きく、鎮静剤の前投薬は行われなくなったが、以前から存在意義の怪しかったアトロピンも道連れになったと思われる。

なんだか、裸の王様の話に似ている。

麻酔の世界には、まだまだ裸の王様が隠れているかもしれない。

2013.1.27

|

|

消え行くもの

|

麻酔科の仕事を始めて25年が経った。25年といえば、一世紀の四分の一である。と、言い換えてみても自慢にも慰めにもならない。

この間、医療の現場からさりげなく消えていったものは多い。思いつくまま挙げてみよう。

明治生まれの人に麻酔をかけることがなくなった。明治生まれといえば、どんなに若くてもちょうど今年100歳だから、病棟に入院しているということはあるが、手術をするということはまずない。明治という偉大かつめちゃくちゃな時代は、物語でしか経験できないものになった。

同じような意味合いだが、兵士として戦争に行った人にもお目にかからなくなった。15年くらいまえのこと、麻酔の術前説明で、「麻酔で命を落とすというのは、飛行機が落ちるくらいまれなことと考えてください」と言ったところ、患者さんに、「私は戦争中、飛行機に乗っていましたが、飛行機というのは滅多に落ちるものではありません(怒)」と反論されたことがある。一方で、兵士の多くが命を落とした激戦の地、レイテ島を生き延びた方に、「ご苦労様でした」と声をかけたところ、ご本人はそれにまったく触れようとしなかった、といったこともあった。今はもう、どうやっても、生きている人から戦争のことを聞くことはできなくなってしまった。

胸郭形成術を受けた人も、まず見なくなった。これは、結核に対する有効な治療法がなかった時代、胸郭を変形させることで肺の空洞をつぶし、治癒させようとしたものである。胸部X線写真を見ると、肋骨数本が内側に変形させられ、その分胸郭が狭くなっている。よくぞこのような捨て身の治療を生き延びられたものだと、尊敬の念を抱かずにはおれない。中には、胸郭内にピンポン玉みたいなのを10個くらい詰め込む治療を受けた方もある。そんな方の胸部X線写真を、若い医師が見たら新種の腫瘍かとびっくりするだろう。

そういえば、昔、付き添い婦という制度があった。入院している患者さんの身の回りの面倒を見るために患者さんに雇われたおばさんたちで、夜は患者さんのベッドの横に簡易ベッドを作って眠るのである。気のきく人ならば、術前診察の時などにいろいろ助けてもらった覚えはあるが、たぶん悪弊もあったのだろう。あるとき、付き添い婦を認めないというお達しがどこかからくだり、期日を境に忽然と病院から消えていかれた。あの人たちはその後、どうやって生活していかれたのだろうか。

ナースキャップもなくなった。どういういきさつかは知らないが、ナースキャップはつけてもつけなくても、どっちでもよろしい、というお触れがどこかから出た。私は、あれはナースの魂のようなものだからすぐにはなくならないだろうと思っていたのだが、お触れが出たとたん、あっけなく消滅した。誰もつけなくなったのだ。ナースに聞くと、「あんなめんどくさいもん、なくなってせいせいした。」とのことだった。きっと、魂ではなかったのだ。世の中の男性はさぞがっかりしただろう。

2012.10.2

|

|

文献検索

|

論文を作るにも学会発表するにも、参考文献をきちんと集めるのは必須の作業である。私が研修医の頃、これが大変だった。インターネットのない時代である。文献を探すときは、病院の図書室に行って Index Medicus というでっかい辞書のような資料を開かねばならなかった。それぞれのキーワードに文献一覧がついていて、その中から自分の求めているらしいものをピックアップするのである。載っているのはタイトルだけで、抄録(要約)まではついていないから、文献請求して読んでみたらがっかりということもよくあった。しかも、一つの本から得られる情報は1年分である。ちゃんと調べようとすれば、最新5年ないし10年分くらいは調べる必要があった。時間がかかるのはともかく、必要な文献をもれなく集めることができていたとは、到底思えない。

そのうち、パソコン通信というのが登場した。文字情報のやりとりしかできなかったが、ニュースを見たり、掲示板で情報交換ができるようになったのは画期的だった。その中で、米国の Medline に接続できるサービスがあり (CompuServe の PaperChase)、ときどき利用するようになったが、検索するごとに課金されるのがつらかった。ついつい検索を繰り返していると、あっという間に2000円くらいかかった。

やがてインターネットの時代が来た。あとはご存知のとおりで、医学論文の検索はタダになった。もっと重要なのは、複数キーワードの組み合わせなど、非常に効率的な検索が可能になったことだ。

若い人には信じられないだろうが、インターネットのない時代というものがかつてあったのだ。冷蔵庫のない時代に食べ物の保存をどうしていたか、私などがまったくわからないのと同じくらい、若い人はインターネットのない世界を想像できないだろう。

一言で言えば、もうあとには戻れないということだ。

2012.9.18

|

|

急性腹症

|

昔は、お腹の中というのは開けて見なければわからないという考え方だった。エコーやCTはもちろんあったが、あんまりあてにされていなかった。

したがって、外科の緊急手術で申し込まれるときの術前診断は、「急性腹症」というのが多かった。これはつまり、画像上原因がはっきりしないが、強い腹痛を訴えているので、とにかく開腹するというものであった。腹部の病変は手遅れになると致命的になることが多いので、最悪の事態を避けるために開腹するのである。

そうするとたまに、開けてみたら何も異常がなく、そのまま閉腹するということが発生した。「えっ?」という看護師や麻酔科医の視線を払いのけるように外科医が言う。

「よし、何もないことが分かった。開けてよかった。」

そんなに威張って言わなくても、とも思ったが、確かに救命のために行ったことであり、当時としては正しい判断だったのであろう。

今は画像で術前診断がかなりできてしまうので、開けてみたら何もない、ということはめずらしくなった。それでもなお、開腹するかどうか、するとすればいつか、決断を迫られる外科医の苦悩は察するに余りある。開けてびっくり(あるいは開けてがっかり)ということがいまだにあるのも、外科の緊急手術なのである。

2011.12.18

|

|

婦長と師長

|

そろそろ知らない世代が出てくるかもしれないが、今師長と呼ばれている人たちつまり看護師の長は、昔は婦長と呼ばれていた。1990年代、看護婦という呼称が看護師に改められたのに伴って、婦長も師長と改称されたのである。

看護婦という呼称が改められたのは大いに喜ばしいことであった。看護職には少ないながらも男性がいるからである。彼らは別に、看護士と呼ばれていたが、それではあえて少数派であることを強調されるようなものである。「看護師」ならば性別から自由であるし、資格をもった職業人であることをアピールできる。

しかし、師長という呼称には当初から違和感があった。病院には医師、検査技師、放射線技師など師のつく職業は他にもあり、これらの長は医長、技師長などと職責の内容を呼称に残すようになっているのである。看護師だけ長の名に「師」を使用するのは理屈に合わない。「看護師長」あるいは「看護長」とするのが筋というものである。

しかし、さすがにひねくれものの私でも、自分一人だけ「看護師長さん」などと正しい(と思われる)日本語を使う勇気はなかった。そして、今となっては違和感もだいぶ薄れてきてしまった。慣れとは恐ろしいものである。

2010.10.24

|

|

戦争医学

|

私は大学院生のとき京大医学部薬理学教室にわらじを脱いでいた。歴史のある教室なので、研究室の引越しをしようと倉庫を整理すると、手回し式計算機などめずらしいものがいろいろ出てきた。なかでも目をひいたのは「戦争医学」という本であった。

太平洋戦争中あるいはその直前くらいに書かれたもののようで、前書きには、天皇陛下から預かった貴重な戦力である青年の健康と生命をいかに守るか、などといったことが書いてある。戦争医学という書名から、外傷の治療が主たる内容かと思ったらさにあらず、マラリアなど熱帯で見られる感染症の記述にもっとも多くページが割かれていたように覚えている。

でもそれはよいのである。問題は輸血である。外傷性出血に対して馬の血を輸血して見た、という記載があるのである。馬の血を輸血された兵士は発熱し、しばし悪寒、戦慄に苦しむが、やがて苦しみは解け血色を取り戻す、とかなんとか書いてある。馬の血なんか輸血して大丈夫とはとうてい思えないのだが、当時のおおざっぱな医学(想像ですが)の基準から見たらOKなのかもしれない。いや、ABO不適合などないだけに意外と行けるんじゃないだろうか、ほんとに実用化されていたのだろうか、など思いは乱れるのだが、その本はその後教室に返したかどうかして、手から離れてしまった。今思えば、借りっぱなしにしておくのだったと後悔している。

さて、この話を研修医にしてやったら、引き続き私からこう質問することにしている。「出血性ショックに対し、陸軍では馬の血が検討されていた。それでは海軍ではどうか。」意外に多いのが、「くじらの血ですかね」という答えである。こういう現実離れした答えが出てくるのは、設問がそもそも無茶すぎるのである。だが、答えは違う。海軍もので有名な阿川弘之の小説によると、「海水を輸液する」である。こちらの方が馬の血よりもはるかに理に適っているが、これも実用化したのかどうか、定かではない。

2010.7.12

|

|

大学病院の救急

|

今では京大病院も救急部に専任医師がいてしっかりやっておられるから、これはあくまで昔の話である。

昔、大学病院は救急医療とは非常に相性が悪かった。医師たちは専門性が高すぎてその分プライマリーケアを苦手としたし、救急用の入院ベッドもほとんどなかった。救急患者を受け入れる体制そのものが貧弱だったのである。

救急部の専任医師もいなかった。誰が救急の窓口になっていたかというと、ICU当直をしている麻酔科医だったのである。

現在の臨床研修制度では、医学部を卒業した新米医師たちは研修医の間にプライマリーケアや医学全般について学ぶことができるが、私の年代の麻酔科医は麻酔しかやったことがない。多発外傷で輸血とか、重症喘息で気管挿管とか、そういうのは平気で対応できるし、骨折とか脳卒中とか、悪いところがはっきり分かるような患者なら専門の科の当直医を呼んで診てもらえばいいが、カゼとかハライタ、キリキズなどの微妙な軽症患者が一番怖かった。適切に対処できる自信がまったくない。大学病院だからそういう軽症の患者はまず来ないのだが、当直の間心配で仕方ががなかった。

ある時、だいぶ先輩のICU当直の先生が、受診希望の人からの電話を受けて、丁寧な口調でお断りしているのを横で聞いていたことがある。

「うちは大学病院ですから、救急といっても死にかけの重症患者を受け入れるところです。軽い症状のかたでしたら、他を受診してください。」

軽症患者の受診を電話で断る(これは三次救急機関として正当な行為である)ために、「死にかけ」という言葉を使うのは異様である。笑いをこらえるのに苦労するほどのミスマッチである。電話の相手は驚愕したのではあるまいか。あれは軽症患者を恐れる麻酔科医の心の叫びだったのに違いない。20年たっても忘れられない。

2010.6.12

|

|

癌の告知

|

十数年前からだろうか、手術を受ける患者さん本人に癌の告知がされるようになった。今ではよほどの事情がない限り、全例で告知されていると思う。それ以前は逆で、自分が癌の手術を受けるのだと知らされている人はめったにいなかった。

昔から癌の告知に関しては世間でも議論になっていたようだが、日本人には癌の宣告は耐えられないのではないか、という考え方が強かった。当時は次のような話があり、非常によく知られていた。

ある徳の高いお坊さんが、私は何を聞いても驚きません、というものだから、医師が「あなたのは癌です」と告知したところ、悟りを開いたような泰然とした姿はどこへやら、すっかり取り乱してしまった。

こういう、うそかほんとかわからない話が、日本人には告知は向かないという結論の根拠のひとつになっていたのだから、不思議なことである。

告知する、しないは主治医の仕事だから、麻酔科医はそれに合わせざるをえない。たとえば、もう誰にも迷惑はかからないだろうから言うが、胃癌の手術を受ける人はほとんどの場合、「胃潰瘍」あるいは「悪性化するおそれのある胃潰瘍」と説明されていた。麻酔科医が術前診察をするとき、「あしたは胃潰瘍の手術ですね」とあいさつするわけである。患者さんの中には、「わたしのは癌じゃないかと思う。そうですか?」と聞いてくる人もいた。もっとむずかしいのは、「私は癌と聞いていますよ」と言ってくる患者さんである。ほんとに告知されているのか、カマをかけて聞き出そうとしているのか、まったくわからない。「実はただしい診断名はわたしも聞いていないんですよ」などと、バカのふりをするしかなかった。

いやな汗をかかされたものだ。

2010.3.14

|

|

帽子とマスク

|

手術室用の帽子とマスク、使い捨てが当たり前だと思われるだろうが、かつては緑の布製のものを滅菌再利用していた。ガラスの注射器はつらかったが、帽子やマスクは別に再利用品でもよかった気がする。地球にやさしいことが求められる時代、これから復活するかもしれない。

気になるのは、当時の麻酔科医局の中で頭髪の乏しい先生がけっこうおられたことで、それも薄いとかそういうことではなくて、見事なまでのスキンヘッドの方が多かった。われわれ研修医仲間では、あの手術帽を一年中かぶっていて頭が蒸れるからではないかと噂していた。

今では、うかつにもそんな話に加わって笑っていたことを後悔している。

2010.2.7

|

|

術後鎮痛

|

昔の麻酔科医の仕事の中に、「術後鎮痛」というものはなかった。麻酔科医の仕事の本分は、いかに安全に手術を終えて病棟に帰すか、というところにあり、目が覚めたあとの鎮痛というのは瑣末な問題に過ぎなかったのである。

20年前、もっとも強力な鎮痛手段である硬膜外麻酔は腹部の手術でもやらないことは多かったし、もし硬膜外カテーテルを入れたとしてもモルヒネは術中に一回入れるだけで、あとはふたを締めて主治医任せであった。フェンタニルは脳外科と開腹術以外には使わなかったし、あくまでも吸入麻酔薬の補助であったから、使う量も少なかった。術後に麻薬の作用が残ることなどはむしろ危ないこととされた。非麻薬性鎮痛剤は静脈投与できるものがなく,坐薬として術後に入れるのではどうせすぐには効かないので、手術室で入れることはほとんどなかった。

要するに、鎮痛と安全は相容れないもの、という警戒心が確かにあったのである。わかりやすく言うと、鎮痛剤の副作用で事故があれば訴えられるが、痛かったからと言って訴訟する人はいない、ということである。

要するに、鎮痛と安全は相容れないもの、という警戒心が確かにあったのである。わかりやすく言うと、鎮痛剤の副作用で事故があれば訴えられるが、痛かったからと言って訴訟する人はいない、ということである。

術中に鎮痛剤を使わないとどうなるか。目が覚めるのとほぼ同時に痛みに襲われるのである。痛い、痛いとうなりながら病棟に帰ってもらうのは悲しかったが、安全のためだからしかたがない。「病棟で痛み止めしてもらいますからね」というのが、そういうときの決まり文句だった。

現在は、鎮痛が術後の迅速な回復のために必要であるという認識から、麻酔科医はさまざまな手段を駆使して術後鎮痛を図っている。フェンタニルの使用量は増えたし、最近は神経ブロックもよく使われるようになってきた。目を覚ました患者さんに「痛くない」と言ってもらったときの快感は,ちょっと他には換えがたいものがある。逆に患者さんに「ちょっと痛いね」と言われたら、麻酔科医としてのプライドを少し削られる思いを抱くようになった。これは医学の進歩であるといえる。

しかし、少し足を止めて考えてみると、あらゆる医療行為の例にもれず鎮痛処置も無害ではない。よかれと思ってやった処置が、患者さんには大迷惑をかけてしまうということも、やはりあるのである。鎮痛の快感を追求しすぎると,かならずや落とし穴が待っている。かといって,無鎮痛の時代にはもう戻れないのも確かである。「痛み止めは病棟で」なんて,もう言いたくない。

鎮痛と安全,この両者はまだまだ和解したわけではないことを,麻酔科医は知っておく必要がある。両者の間で右往左往するのが,現在の麻酔科医の宿命なのである。

2009.10.23

|

|

麻酔薬の匂い

|

私がこれまでに使ったことがある吸入麻酔薬は、笑気、ハロタン、エンフルラン、イソフルラン、セボフルランである。笑気の匂いがわかるひともいるらしいが、私はわからない。それ以外のもの、すなわちハロゲン化揮発性麻酔薬に関しては匂いを嗅げば種類を当てる自信がある。もともと匂いがきついから、鼻が悪くてもそれくらいはわかるのである。

私の一世代前の先生方はメトキシフルラン(商品名ペントレン)を使っていたらしい。これは匂いがいいのが特徴で、ある先生はときどき麻酔回路からもれる匂いをくんくんと嗅いでいたそうである。ところが、そのうち、この薬には腎毒性があることが発覚し、発売中止となってしまった。その先生もさぞかしあわてたことだろう。

麻酔薬などはくさいくらいがいいのである。もれたのを嗅ぐぐらいならまだいいが、マイケル・ジャクソンのようになってしまったら大変だ。

2009.8.29

|

|

「理想的麻酔科医」

|

大学を卒業し京大病院麻酔科に入局したとき(それが当時の新米医師の就職の形である)、医局ラウンジでまず目を引いたのが "The Ideal Anesthetist" というタイトルのポスターであった。揮発性麻酔薬を扱うダイナボットという会社が作ったそのポスターには、宇宙人のような奇怪な姿をした麻酔科医が描かれていた。その男は麻酔業務に没頭するあまり、からだの各パーツが麻酔に特化した奇怪な進化を遂げてしまったものと思われた。

詳細は忘れたので想像がはいるが、一方の手はバッグを正確にかつ疲れ知らずにもむ能力をもち、一方の手は挿管に特化した変な金具になっている。目は術野を見ただけで出血量を計測する能力を持ち、頭からは尿量測定器などへんな突起物がいくつも生えている。ただし一番実用的と思われたのは、小さな胃と巨大な膀胱であった。まったく頭の下がる精勤ぶりである。

詳細は忘れたので想像がはいるが、一方の手はバッグを正確にかつ疲れ知らずにもむ能力をもち、一方の手は挿管に特化した変な金具になっている。目は術野を見ただけで出血量を計測する能力を持ち、頭からは尿量測定器などへんな突起物がいくつも生えている。ただし一番実用的と思われたのは、小さな胃と巨大な膀胱であった。まったく頭の下がる精勤ぶりである。

麻酔科医をばかにしていると怒られかねない絵だと思うが、こういうポスターを配るとはなかなか勇気のある会社である。これが麻酔科医たちに受けたのは、どんな長時間の手術でも患者さんの枕元を離れられず、集中力の持続を要求されるという麻酔科医の非生理的な仕事環境を、やけくそぎみに表現しているからではないか。たぶん、これを描いたのはどこかの麻酔科医だろう。

いまはこういうユーモアものはなかなか見当たらない。学会案内のポスターも、こういうのにしてほしいものである。

2009.8.14

|

|

ハロタンの思い出

|

私はハロタン(商品名フローセンまたはハローセン)、エンフルラン(同エトレン)の時代に麻酔科医になった。ハロタンは麻酔の歴史を変えたすばらしい薬である(らしい)。しかし、エーテル麻酔の時代を知らない我々にしてみればハロタンのありがた味よりも、ごくまれに致命的肝炎を起こすこと、排泄が遅く覚醒遅延を起こしやすいこと、脳圧が上がりやすいことなど、いろいろな欠点が目についた。

さいわい致命的肝炎の経験はないが、覚醒遅延にはときどき泣かされた。ハロタンは覚醒に時間がかかるため手術終了15分前に投与を止め、あとは笑気と体内に残るハロタンで乗り切る必要があった。しかし1年目の研修医にとって、手術終了を15分前に予知するなど超能力の世界である。手術終了前に体動を起こしてしまったり、終了後も醒めなかったりはしょっちゅうだった。手術が終わって30分くらい醒めないということもけっこうある。そういうときは手持ち無沙汰なので気管チューブからの呼気や、リザーバーバッグにためたガスの匂いを嗅ぐ。お、だいぶ匂いが濃いなあとか、そろそろ薄くなってきたから醒めるかな、などと独り言を言って、周囲の冷たい視線をごまかそうとするのであった。これが人間呼気ガスモニターである。

また、麻酔導入していざハロタンを流そうとするとダイヤルが動かない、ということがよくあった。薬液にチモールという保存剤がはいっていて、それが固まるらしい。したがって、麻酔準備の際にダイヤルが回ることを確認する必要があった。いまでも麻酔準備のときは、気化器のダイヤルをチェックする癖が出ることがある。若い人には理解できないだろう。

また、麻酔導入していざハロタンを流そうとするとダイヤルが動かない、ということがよくあった。薬液にチモールという保存剤がはいっていて、それが固まるらしい。したがって、麻酔準備の際にダイヤルが回ることを確認する必要があった。いまでも麻酔準備のときは、気化器のダイヤルをチェックする癖が出ることがある。若い人には理解できないだろう。

よい点も挙げておこう。気道刺激がすくないので子供の緩徐導入や自発呼吸を残しての麻酔が容易であった。とくに後者は我々自身にとって現実的な利点であった。リザーバーバッグから手を離すことができたからである。そう、私が研修医のころ、呼吸管理はバッグの手おしが基本だったのである。ベンチレータは麻酔器とは分離した単体のもので、手術室の数より少なかった。朝のベンチレータ争奪戦に負けたときはハロタンの出番となったわけである。

こうして書いてみると懐かしさがこみあげてくるが、ハロタンが手元にあれば使うかと聞かれたら、それは無理としか答えようがない。一度自動車に乗ってしまったら、たとえ温暖化で地球が滅びようと馬や人力車には戻れないのと一緒である。ハロタンの歴史的使命はほぼ終わったと勝手に思っているが、まだ使っておられる医師がおられたらごめんなさい。

2009.8.8

|

|

"Good blood color"

|

いまでも実行されている麻酔科医もおられるかもしれないが、すくなくとも私の周囲では絶滅してしまった習慣のひとつが、麻酔記録への執刀開始時のコメントである。手術開始マークのあとにかならず、

”No body movement, Good blood color”

と記入することになっていた。

なぜメスで皮膚を切ったときの血の色を記載する必要があったか。それは、パルスオキシメーター(血中の酸素量を常時モニターできる機械)がなかったからである。切ってみたら黒い血が出てきて、それから呼吸の異常に気づくということがまれにあったからである。

なぜメスで皮膚を切ったときの血の色を記載する必要があったか。それは、パルスオキシメーター(血中の酸素量を常時モニターできる機械)がなかったからである。切ってみたら黒い血が出てきて、それから呼吸の異常に気づくということがまれにあったからである。

手術中もつねに、術野の血の色は赤いか、聴診上呼吸音が正常か、呼吸バッグの硬さは大丈夫か、いろんなことを心配していなくてはいけなかった。手術ひとつにつき、自分の寿命は1分ほどは縮んでいただろう。自分が麻酔担当ならまだしも、後輩にまかせてその場を離れるときは、私の死期は2分ずつ早まっていたはずである。だが、パルスオキシメーターなしの麻酔で一番寿命を縮めていたのは患者さんだったかもしれない。

日本麻酔科学会は毎年、周術期偶発症(手術中や術後の重大トラブル)の調査を行っている。麻酔が原因となった死亡事故はもともとまれなのだが、調査開始時に比べてもその発生率は年々減少している。その改善をもたらした要因のひとつが、パルスオキシメーターの普及ではないかと考えられている。

パルスオキシメーター万歳。研修医はもっぱら機械を通して患者さんを見るようになってしまってかわいそうだが、患者さんや自分の寿命には換えられない。

2009.5.23

|

|

ガラスの注射器

|

私が医者になりたてのころ、注射器はほとんどがガラス製だった。ピストンが万有引力の法則に従い、自在に動くので、持つときも水平に保つか、薬指でピストンを押さえる必要があった。はじめのうちはそれができないので、よく薬をこぼしてしまい、情けない思いをした。

私が医者になりたてのころ、注射器はほとんどがガラス製だった。ピストンが万有引力の法則に従い、自在に動くので、持つときも水平に保つか、薬指でピストンを押さえる必要があった。はじめのうちはそれができないので、よく薬をこぼしてしまい、情けない思いをした。

さらにまた、当然、床に落とすと割れた。こちらはもっと情けない。

”こうやってときどきこわれるから、新しいものがはいるのよ”

と慰めてくれる看護婦さんもいたが、そういうやさしい看護婦さんばかりではもちろんなかった。

まさに、壊れ物に触れるようにうやうやしく扱うことを要求する道具であった。なにか、麻酔に必要な集中力の三分の一くらいをたかが注射器ごときに奪われていた気がする。

プラスチックのディスポシリンジに変更になったときの開放感は、よく覚えている。

2009.5.10

|

|

マススペクトロメーター

|

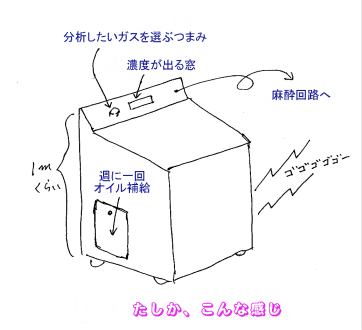

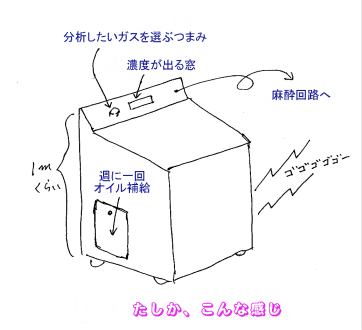

たいていの手術室では、麻酔器の上に呼気ガスモニターが乗っているはずである。患者さんが吸ったり吐いたりしているガス中の酸素、二酸化炭素、麻酔薬濃度をモニターすることは、安全な麻酔管理のために大いに役に立つ。しかし、昔はこんな便利なものはなかった。ガス分析といえば、マススペクトロメーターという、小さな冷蔵庫ほどもある機械しかなかったのである。

たいていの手術室では、麻酔器の上に呼気ガスモニターが乗っているはずである。患者さんが吸ったり吐いたりしているガス中の酸素、二酸化炭素、麻酔薬濃度をモニターすることは、安全な麻酔管理のために大いに役に立つ。しかし、昔はこんな便利なものはなかった。ガス分析といえば、マススペクトロメーターという、小さな冷蔵庫ほどもある機械しかなかったのである。

何しろ、サンプルガスの分子を真空内で飛ばし、その軌跡から分子の種類と量を同定するのである。大きいだけでなく、真空ポンプがやたらうるさかった。しかも、電源を落としてはいけないというので、24時間真空ポンプがうなりっぱなしだった。あまりに大きくてうるさいので、患者さんのそばに持っていく気にならない。そのくせ、使いもしないのに、ポンプの潤滑油の交換をまめに行わなくてはならず、恨めしい思いをしたものである。

一度だけ、役に立ったことがある。手術室の引越しが終わったとき、新手術室の中央配管から本当に酸素が出ているかどうかを確かめようということになった。工事の配管ミスによる麻酔事故は、例がある。こういうときこそマススペクトロメーターだと、部長がうれしそうに持ち出してきた。長年の我慢が、やっと少し報われた気がした。もう20年も前のことである。

昔は、ガスを分析するだけでもこんなに大変だったのでした。

2009.4.12

|

要するに、鎮痛と安全は相容れないもの、という警戒心が確かにあったのである。わかりやすく言うと、鎮痛剤の副作用で事故があれば訴えられるが、痛かったからと言って訴訟する人はいない、ということである。

要するに、鎮痛と安全は相容れないもの、という警戒心が確かにあったのである。わかりやすく言うと、鎮痛剤の副作用で事故があれば訴えられるが、痛かったからと言って訴訟する人はいない、ということである。 詳細は忘れたので想像がはいるが、一方の手はバッグを正確にかつ疲れ知らずにもむ能力をもち、一方の手は挿管に特化した変な金具になっている。目は術野を見ただけで出血量を計測する能力を持ち、頭からは尿量測定器などへんな突起物がいくつも生えている。ただし一番実用的と思われたのは、小さな胃と巨大な膀胱であった。まったく頭の下がる精勤ぶりである。

詳細は忘れたので想像がはいるが、一方の手はバッグを正確にかつ疲れ知らずにもむ能力をもち、一方の手は挿管に特化した変な金具になっている。目は術野を見ただけで出血量を計測する能力を持ち、頭からは尿量測定器などへんな突起物がいくつも生えている。ただし一番実用的と思われたのは、小さな胃と巨大な膀胱であった。まったく頭の下がる精勤ぶりである。 また、麻酔導入していざハロタンを流そうとするとダイヤルが動かない、ということがよくあった。薬液にチモールという保存剤がはいっていて、それが固まるらしい。したがって、麻酔準備の際にダイヤルが回ることを確認する必要があった。いまでも麻酔準備のときは、気化器のダイヤルをチェックする癖が出ることがある。若い人には理解できないだろう。

また、麻酔導入していざハロタンを流そうとするとダイヤルが動かない、ということがよくあった。薬液にチモールという保存剤がはいっていて、それが固まるらしい。したがって、麻酔準備の際にダイヤルが回ることを確認する必要があった。いまでも麻酔準備のときは、気化器のダイヤルをチェックする癖が出ることがある。若い人には理解できないだろう。 なぜメスで皮膚を切ったときの血の色を記載する必要があったか。それは、パルスオキシメーター(血中の酸素量を常時モニターできる機械)がなかったからである。切ってみたら黒い血が出てきて、それから呼吸の異常に気づくということがまれにあったからである。

なぜメスで皮膚を切ったときの血の色を記載する必要があったか。それは、パルスオキシメーター(血中の酸素量を常時モニターできる機械)がなかったからである。切ってみたら黒い血が出てきて、それから呼吸の異常に気づくということがまれにあったからである。 私が医者になりたてのころ、注射器はほとんどがガラス製だった。ピストンが万有引力の法則に従い、自在に動くので、持つときも水平に保つか、薬指でピストンを押さえる必要があった。はじめのうちはそれができないので、よく薬をこぼしてしまい、情けない思いをした。

私が医者になりたてのころ、注射器はほとんどがガラス製だった。ピストンが万有引力の法則に従い、自在に動くので、持つときも水平に保つか、薬指でピストンを押さえる必要があった。はじめのうちはそれができないので、よく薬をこぼしてしまい、情けない思いをした。 たいていの手術室では、麻酔器の上に呼気ガスモニターが乗っているはずである。患者さんが吸ったり吐いたりしているガス中の酸素、二酸化炭素、麻酔薬濃度をモニターすることは、安全な麻酔管理のために大いに役に立つ。しかし、昔はこんな便利なものはなかった。ガス分析といえば、マススペクトロメーターという、小さな冷蔵庫ほどもある機械しかなかったのである。

たいていの手術室では、麻酔器の上に呼気ガスモニターが乗っているはずである。患者さんが吸ったり吐いたりしているガス中の酸素、二酸化炭素、麻酔薬濃度をモニターすることは、安全な麻酔管理のために大いに役に立つ。しかし、昔はこんな便利なものはなかった。ガス分析といえば、マススペクトロメーターという、小さな冷蔵庫ほどもある機械しかなかったのである。