『耳をすませば』公開にいたる経緯

■宮崎駿氏は30代の頃、『耳をすませば』のモデル「聖蹟桜ヶ丘」を、日本を舞台にした映画を制作するためにかなり歩き回っていた

『耳をすませば』の舞台モデルは、東京都多摩市にある京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」周辺とされています。この地がモデルとして選ばれた背景には、宮崎駿氏が1973年から1979年に「日本アニメーション」に勤務していた頃のエピソードが関係しています。

映画監督になる以前、32歳頃の宮崎氏は、「日本を舞台にした映画」を構想する中で、日本らしい風景を描くため、聖蹟桜ヶ丘周辺を熱心に歩き回り、その景色を心に刻んでいました。

『耳をすませば』の制作が始まった1993年頃、宮崎氏はそのときの記憶を鮮明に思い出し、この地の景色を作品に反映とのことです。

またこの「日本を舞台にした映画」は1988年に公開された『となりのトトロ』であり、その際には聖蹟桜ヶ丘で宮崎駿監督、そして美術監督の男鹿和雄とロケハンも行われました。

トトロとの関係は⇒コチラ「宮崎駿監督と聖蹟桜ヶ丘」をご覧ください。

■宮崎駿氏は、日アニ時代(1973年~79年)ですでに聖蹟桜ヶ丘のロケハンも行っていた

聖蹟桜ヶ丘にある「日本アニメーション」通勤時代、徹夜明けの同地の帰り道で立ち止まり、「いつかここを舞台にできたらいいな…と思い」つつ、行き帰りにずいぶんロケハンを行ってた。通勤時は遠回りして坂道を歩くこともあり、夜景が美しく、夜明けに新宿の副都心がモヤの中から現れる瞬間とか映画に登場するような風景を実際に目にしていたとのこと。

現地の人によると、当時(1973年~79年)はいろは坂の木々は今ほど高くなく、立川から新宿まで一望できたとのことです。

また宮崎監督自身、映画作成前にも一度聖蹟桜ヶ丘を訪れており、ずいぶんビルが増えてたんで、10年くらい前(1984年頃の聖蹟)に戻した。

■映画『耳をすませば』は、近藤監督20代、宮崎監督30代からの夢の結晶

「時代の変化の中で形はかえてはいても、『耳をすませば』は、まぎれもなく20代と30代の僕等がいつか実現させたいと考えていた作品」近藤喜文監督葬儀の際の、宮崎駿監督による弔辞より。

近藤監督曰く、「未来少年コナン」か「赤毛のアン」の頃(1978年頃)、宮崎さんと隣り合わせで机を並べて仕事をしていた時に、 近藤さんが「少年と少女の爽やかな出会いの話をやってみたい」というふうな事を言っていたのを宮崎さんが心に留めておいてくれたとのこと。 そして以前から宮崎監督は、近藤監督に作品を作らせたかった。

■原作『耳をすませば』は掲載打ち切りになっていた

『耳をすませば』には原作漫画があり、柊あおい先生による少女漫画となります。『りぼん マスコットコミックス』の1989年8月号から11月号にかけて、全4回のみ掲載されましたが、途中で打ち切りとなりました。

柊あおい先生の前作『星の瞳のシルエット』は「250万乙女のバイブル」とも称された名作少女マンガです。

しかし、『耳をすませば』は少女漫画としての読者評価が芳しくなかったことが、打ち切りの原因とされています。 「耳をすませば」当初は長期連載を想定していたため、伏線の整理に苦労したとも言われています。

■原作『耳をすませば』と宮崎監督との出会いは偶然の奇跡

1989年夏、宮崎駿監督が毎年夏に過ごす信州の山小屋に休暇でいたところ、姪たちが持ってきた「りぼん」を偶然読み、そこに「耳をすませば」の2回目が連載されていた。

少女漫画らしからぬ内容が気に入り、前後の展開、ラストを想像していった。

そして耳をすませばは、近藤監督に向いていると考えた。単行本を読んだのは1993年。

ちなみに1989年夏は「魔女の宅急便」が公開された年。

■映画『耳をすませば』企画提出は1993年11月

宮崎駿が提出。監督として、近藤喜文を抜擢。「この作品は、ひとつの理想化した出会いに、ありったけのリアリティーを与えながら、

生きる事の素晴らしさを、ぬけぬけと唱いあげようという挑戦である。」 制作開始1994年3月1日、製作終了1995年6月3日。初号試写会6月7日。

■ジブリスタッフは1994年6月に聖蹟桜ヶ丘でロケハンを行っている

ジブリスタッフによるロケハン写真は聖蹟桜ヶ丘で行われた「耳をすませばの世界展(1996年開催)」で179点ほど展示された。■映画『耳をすませば』での役割

・宮崎駿 製作プロデューサー・脚本・絵コンテ・近藤喜文 監督

(近藤喜文は20代のころから動画担当として宮崎監督を支えていった。1998年没)

・絵コンテは、宮崎監督のラフを近藤監督が途中まで清書して使用(2学期中間試験あたりまで)

■公開前に『耳をすませば』特番がTV放送された

1995年7月1日に、日本テレビで放映。月島雫役の本名陽子と、当時日テレアナウンサーの福澤朗が進行。ロケは多摩市立図書館・本館大神いずみアナウンサーがクレモーナに取材にも行った。

■映画『耳をすませば』公開は、1995年7月15日(土)

キャッチコピーは、糸井重人による「好きなひとが、できました」。CMで雫の声でよく流れたので勘違いしている人もいるが、劇中ではこのセリフはしゃべっていない。東宝洋画系209館。同時上映で「On Your Mark」。

劇中の設定1994年や、公開時の1995年について

■劇中では1994年の8月から11月までの出来事

劇中の設定は1994年。詳しい日付については「耳をすませば 劇中の時間軸」に記載。詳しくは⇒コチラ「劇中での時間軸」

■映画『耳をすませば』の時代は、1枚1枚手作業で色を塗っていった

・当時はセル画に手塗りで色を塗っていく時代。作画枚数6万4491枚。手塗りはジブリでは「もののけ姫」が最後。近藤監督の絵は線を繋げないタイプ。今では原画の線が繋がっていないとデジタルペイントで塗りづらいので使われない表現方法。

手塗りだからできた表現手法で今となっては貴重。

・カット数1033で、背景画は約900枚。

・デジタル技術の導入を始めていた。イバラードのシーンなど。ジブリ初デジタル導入は「平成狸合戦ぽんぽこ」。

・日本アニメ初のドルビーデジタル5.1ch(左右前後センター5つのスピーカーから音がでる)を採用。

(世界初は『バットマン リターンズ』(1992年)、日本初は『ゴジラvsメカゴジラ』(1993年))

是非『耳をすませば』は5.1ch環境でご覧ください。

■劇中の1994年の頃の生活

・携帯電話は、ほぼ一般には出回らなかった。学生にはポケベルが流行った。・インターネットも一般ではまだ使える環境ではなかった。一般家庭でできるネットはテキストベースのパソコン通信で、まだ敷居が高かった。

・パソコンの普及は翌年のウィンドウズ95からなので、当時は家庭にはワープロ(文章を入力、編集、印刷できるシステム)が主流だった。

・ビデオ録画は「VHS」、ゲームは「スーパーファミコン」、音楽は「CD、カセットテープ」が主流。

・夏は猛暑(8/3 東京で最高気温39.1度)となり、カルピスウォーターがやたら売れた。

・1994年の流行語大賞は「すったもんだがありました」「イチロー効果」「同情するならカネをくれ」

・12月3日、ソニーより「プレイステーション」が発売。ゲームの歴史が大きく変わった。

■公開時の1995年の出来事

・1月17日に「阪神淡路大震災」、3月20日に「オウムサリン事件」が発生・95年11月に「ウィンドウズ95」が誕生。ここからインターネットの普及が始まる

・庵野秀明監督の「新世紀エヴァンゲリオン」が10月にTV放映。大きな社会現象となった。

・ジャンレノ主演の「レオン」、岩井俊二監督の「Love Letter」、押井守監督の「攻殻機動隊」、特撮「ガメラ 大怪獣空中決戦」も1995年に公開。

耳をすませば作品内のトリビアを、劇中の流れにあわせて

■オープニング最初の映像は、ジブリの前作「平成狸合戦ぽんぽこ」のラストシーンと同じ

遠くに東京都心を映しだす夜景がほぼ同じです。「平成狸合戦ぽんぽこ」も同じく多摩が舞台。ただし、絵コンテ作成時宮崎監督はまだぽんぽこを見ていなかったので、これはまったくの偶然。

■「耳をすませば」というタイトル名には、「忘れられないように」という作者の想いがあった

原作者、柊あおい先生によれば「少女漫画のタイトルは一般的に恥ずかしくて人に言えないものが多いから、人に言っても恥ずかしくなくて、耳に聞いて心地が良い、忘れられないようにしよう」と、日常の言葉の中から「耳をすませば」を選んだ。

■流れる英語版カントリーロードはカヴァーバージョン

オリビア・ニュートン・ジョンによるカヴァーバージョン(1976)。イントロを重視してこちらを使用。オリジナルはジョン・デンバー(1971)。■駅周辺のモデルは多摩市にある京王線「聖蹟桜ケ丘」駅周辺

宮崎駿氏が多摩にあった日本アニメーション(聖蹟桜ヶ丘にある、アニメーションスタジオ)に勤めていた頃から親しく地のりのある町だったから。完全に一致ではなく、ところどころ変化させている。駅はほぼ同じ。いろは坂、住宅街は配置が変わっています。図書館はない。神社、ロータリー(少い大きい)はある。

宮崎氏は日本アニメーション時代、日本を舞台にした映画作成(後のトトロ)のため聖蹟桜ヶ丘近辺をずいぶんと見て歩いたとのこと。

■keio王冠マークは6シーン7回も登場する

宮崎監督は「街」を印象付けるため同じ背景を最低3回出す手法を使い、映画を見た人にその街を体験させました。特に駅ビルの「京王の王冠マーク」は絵コンテでも「駅ビルの大看板塔Keio 目印になるように」と記載されており、6シーンも登場します。

「オープニング(2回)」「猫と出会う電車の中から」「地球屋から図書館」「神社の後、地球屋に行くとき」「図書館で聖司と別れ」「耳をすませば完成後、地球屋テラス」

(劇場公開時は赤が正面(道路側)、青が側面で、現在は青が正面、Quu!が側面となっています)

また、多摩川は5シーン登場します。「オープニング(2)」「地球屋から図書館」「学校帰りに地球屋」「耳をすませば完成後、地球屋テラス(2)」「秘密の丘(2)」の5回

■雫の住む駅「向原駅」と、実際の隣駅「百草園」駅とは大きく異なる。

現実の隣駅「百草園」、公開当時改札は地下で、駅舎も違った。踏切も含め駅前の雰囲気も違い、コンビニ(ファミリーマート現在閉店)の形も違う。聖地巡礼で行くとがっかりするので注意。スタジオジブリのある1995年当時のJR東小金井駅やJR武蔵小金井駅の方が雰囲気が近い。

■雫の父親役はノンフィクション作家の「立花隆」が声を当てている

2021年永眠。■「耳をすませば」は環境音にもこだわっている

例えば冒頭の月島家で家族団らん時、近くで救急車が走る音が聞こえる。ぜひ一度、ブルーレイ版をヘッドホンをしてしっかり「耳をすませて」鑑賞してほしい。

■図書カードが「県立図書館」になっている

明らかに東京都が舞台なのですが…原作が県立図書館だからの影響かと思われます。また、雫が借りた本「ウサギ号の冒険」「炎の戦い」「とかげ森のルウ」は実在しない。

■緑と白の建物は、多摩市にある給水塔

多摩ニュータウンにある愛宕団地にある。ただし団地の形は別の場所を参考にしている。

■雫の団地のタイプは「平成狸合戦ぽんぽこ」でも登場

「階段の踊り場が出ている」「ベランダ側は大きい窓×2 ベランダのない小さい窓×1」は愛宕団地にはなく、永山団地に。ぽんぽこ内の妖怪パレードシーンで出てきている。ぽんぽこで三長老が登場するのも永山団地。

■雫の母は、子育てがひと段落したので大学に入りなおしてる

映画版では、社会人大学院生の設定に変更されている。原作では普通の主婦。

■雫の家は、原作では一軒家

東京都ではないどこか他県の一軒家。そして雫専用の部屋もある。■雫の家の間取は、鈴木Pの当時の家の間取りを参考にしている

宮崎監督が部屋の間取りに悩んでいる時、鈴木Pが「うちはこうですよ」と話したら「それでいこうよ」となった。■「そこつ」とは

忘れ物をし急ぐ母に雫が放った言葉。粗忽。「軽率で不注意なこと。そそっかしいこと。それによるあやまち。粗相。」

■公開前、飛行船に宮崎監督と原作者柊あおい先生が一緒に乗っている

飛行船は原作者のお気に入りで、そのことを漫画原作に書いていた。公開前に、宮崎監督が柊先生を飛行船に誘っている。 「いや飛行船に乗りたいって書いてあったから」と。

一緒にのり、先生は酔ってしまったとのこと。

■映画版で雫は中学三年生の受験生に変更された

原作では中学一年生。姿恰好は原作と同じなので、中学三年生としては幼くも見える。■学校の図書館に「TOTORO」という本がある

ちなみに「となりのトトロ(1988年)」は聖蹟にある桜ケ丘団地横の雑木林がヒントに作られているとのこと。■「フェアリーテール」という本は実在しない

劇中での寄贈は1958.6.15。昭和33年、結構古い本ですね。■『耳をすませば』のイメージアルバムには、「コンクリートロード」という歌もある

コーラス曲。雫の歌詞?に追加されて約3分半の曲。歌詞は宮崎駿。■ゴミ収集箱は2000年まで多摩で使用していた。

学校で映るゴミ収集箱、多摩市内で利用されていたもの。2000年に廃止■雫が食べているお菓子は「ラッコのマーチ」

ロッテのコアラのマーチを模したものか■新潟県の柏崎に親戚がいる

叔母がいるのはという地名「柏崎」は新潟県に実在する。姉のみが行った。後のシーンでメロンが送られてくるが、これも柏崎から。■月島家が夜の団らんで飲んでいるビールは「アサヒの生ビールZ」

ラベルから推測するにおそらくアサヒの生ビールZ。1994年ごろ、森高千里のCM「のもう~今日はとことんのもう」とよく流れていました。

■弁当の紙袋は、当時の家電量販店の袋(推測)

以前あった 家電量販店の「さくらや」の袋だと思われます。終盤はピンクに灰色でしたが、公開時は黄色に灰色。

■劇中の向原駅ホームにあるゴミ箱は実在した

劇中ではあるゴミ箱、当時は同じものがあったが、テロ警戒の観点から撤去。■劇中の向原駅ホームの看板は、聖蹟桜ヶ丘にあるもの

少し名前を変えて実在する。(劇中)矢田肛門科病院→平賀診療所(現在はない)

(劇中)梅が丘皮フ科→桜ケ丘皮フ科

(劇中)よしだ眼科→佐々部医院

■ムーンは映画版で黄色い猫にされた

原作では黒猫で「ムーン(オス)」「ルナ(メス)」が登場。天沢家の飼い猫です。映画で黄色になったのは、魔女の宅急便で黒猫だったからとか。

近藤監督は原作の黒のままにしたかったが、宮崎監督の黄色案が通った。

■ムーンのモデルは、ジブリにいた「ウシコ」

スタジオジブリにいた猫、ウシコがモデル。ウシコは「借りぐらしのアリエッティ(2010年)」でもニーヤとして登場。

「猫の恩返し(2002年)」のムーンも、ウシコがモデルとなりますね。

2013年までジブリにいて、高齢のためお引越し。2015年に天寿を全うしたとのこと。

■列車発車後にみえる「HOPE」の看板はJR東小金井駅にあった

スタジオジブリのある「JR東小金井駅」の駅前にあったゲームセンターの看板がそのまま使用されています。2012年9月19日で閉店。

■杉の宮駅周辺は、聖蹟桜ケ丘駅がモデル

写真はこちら⇒モデルとなった場所の写真 夏編②図書館や地球屋はありません。

■地球屋の古時計にはPORCO ROSSOと書かれている

「紅の豚(1992年)」の主人公の名前。映画版紅の豚のタイトルも「PORCO ROSSO」■劇中「天守の丘」は「天守台」として実在する

鎌倉時代にあった関戸城跡。看板設置は古街道研究家の宮田太郎先生。江戸時代後期の絵図『調布玉川惣画図』にも、「天守䑓(台)」として記載されている。

■バロンは元となった実物の人形がある

原作者、柊あおい先生がのちに旦那となる彼氏に、誕生日プレゼントとして買ってもらったもの。最初、店で見つけたがその時は買わず、後で欲しくなって店にいったら売れていた。それを実は将来の旦那が買っていた。

ちなみに実物は、漫画原作版と同じく黒猫。そして黒のタキシード。

■天沢医院

劇中セリフでしか登場しない「天沢医院」は、原作では建物も登場時。さらに兄の航司も登場する。原作では地球屋から追いかけてくるのは兄のほう(原作では弁当そのもの持っていない)。 しかも雫の姉(原作では高校生)と兄はつきあっている。

■廊下ですれ違うのは聖司と聖司の父、天沢航一

■カントリーロードの歌詞は、鈴木プロデューサーの娘さんが作成

最初は宮崎監督自信が作成していたがうまくいかず、鈴木プロデューサーの娘さん、鈴木麻実子さん(当時18歳)に依頼。ちなみに印税契約はしていないとのこと。

詳しくは⇒鈴木麻実子さんの「カントリーロードが生まれた日」をご覧ください。

■保健室で読むカントリーロードの訳詞は、歌バージョンと詩が異なる

保健室で絹ちゃんが話しているのが、鈴木プロデューサーの娘さんが作成されたもので、「ひとりで生きると何も持たずに/まちを飛びだした」。歌のは宮崎監督が直した「ひとりぼっち/おそれずに生きようと/夢見てた」(他字余り修正等)のもの。

近藤監督は元の歌詞を推しており、宮崎、近藤監督が怒鳴り合いまで発展する大議論をしたとのこと。

■例の神社は、江戸時代の名所で江戸時代の地誌「江戸名所図会」にも描かれていた

一度火災に見舞われ、1966年現在の場所に再建された。■神社シーンでは、近藤監督と原画担当との多くのやりとりがあった

制作途中で杉村と雫の向きも変わっている。詳しくはこちら⇒耳をすませばと近藤喜文監督■地球屋前で雫がしゃがむシーン、近藤監督と宮崎監督で大幅に揉めたとのこと。

下着が見えないようスカートを手で押さえる演技、これにより雫は『考えてから行動する自意識過剰の子』になった。だが宮崎監督の雫像は『下着なんか気にせずにさっと座ってしまう、考える前に行動する子』であり、この違いで揉めたとのこと。

結局は近藤監督の方が使われた。

■聖司は原作では「絵描き」を目指していた

地球屋の屋根裏で絵を描いている。鳥や人物(実は雫がモデル)を描いていた。企画書では「(原作の)主人公の相手の少年は、絵描きを夢見て、イラスト風の絵を描いている。これも少女マンガの典型で、

切迫した激しい芸術を志向する人物では決してない。」と書かれており、「現実をぶっとばすほどの力のあるすこやかさ」の試みで 「中学卒業と共に、イタリアのクレモーナに行き、そこのヴァイオリン製作学校に入って修業をしようと決めている」設定に変更された。

実写版はチェロ奏者とのこと。

■地球屋でカントリーロードを歌うシーンは、先に音声を収録した

このシーンは先にに音声を収録し、その後アニメーションを作成するプレスコ方式。ちなみに「おもいでポロポロ」ではほぼ全編プレスコ方式。

■カントリーロード収録直前に発生した雫役の声の課題を、調弦で克服した結果、奇跡の名演奏が生まれた。

「カントリーロード」収録直前で雫役の本名陽子さんの声の上の方が出なくなり、急遽バイオリンの調弦を1音下げる(スコルダトゥーラ、変則調弦)ことになった。この1音下げた調弦が、奇跡的な古楽器との調和を生み出し、結果としてあの心に響く名演奏が完成した。

■バイオリンチューニングは、宮崎駿さんのおもいつき

チューニングシーンは宮崎駿さんの思いつきで、当日スコアをもってきて、「この曲ひけますか」とバッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ第一番の冒頭を、バイオリン担当のkaoさんに依頼しました。

■地球屋での演奏する面々の声は、鈴木敏夫プロデューサーとイバラードの井上直久先生で、それぞれ名前がある。

・リュートを引いている(眼鏡の人)が鈴木敏夫スタジオジブリのプロデューサー。名前は「南」・タンバリンをたたいている(蝶ネクタイの人)が井上直久先生。名前は「北」

井上直久さんは画家であり、彼の画集「イバラード」が劇中に雫の小説の世界観として登場する。

■クレモーナとは、北イタリアにあるバイオリン工房のメッカ

バイオリン作りの名匠、ストラディバリウスを生んだ街。宮崎監督はバイオリン工房の取材のため、1993年にクレモーナに行ってる。

■原作の聖司は、別に「図書館で何度もすれ違ったの知らなかっただろ。隣の席に座ったことあるんだ。」なんて言っていない。

このセリフがいろいろと混乱を生んでるんですよね…。■夕子のお父さんの声は、オークションで落札した一般人

当時フジテレビで放映されていた番組で、一般人が出演権を落札。50万。このシーンでTVから流れる野球解説者は、江川卓が声をあてている。

■雫が「耳をすませば」の本を書くきっかけ、原作では聖司が雫に本を書くことを勧めている。

アニメでは夕子との会話の中から、雫自身が決めた。実写版も聖司が勧めている。これが原作とジブリ版耳をすませばの一番大きな違いだと思います。

■雫が読む本の木版画は、宮崎駿の次男が制作

■聖司が読む「霧のむこうのふしぎな町」は実在する本で、千と千尋の神隠しに影響

初版発行は1979年。詳しくは「千と千尋の神隠し(2001年)」のWIKIに⇒wikiちなみに原作では「魔法の森」という本を借りていた。

■地球屋からの電車帰り、「耳をすませば」の看板が映る

■工房にトトロがいる

イバラード空想シーンにて。バロンが作られた工房には、トトロがいる。また、井上直久さんのキャラクタ、めげゾウもいる。■バロンの彼女は、雫の妄想版と西の回想版ではデザインが異なる

イバラード工房にいるのが雫の妄想版(許嫁)で名前は「ルイーゼ」。地球屋で西が語る思い出で出てくる人形が回想版(恋人)で名前は不明。「ルイーゼ」はあくまで西の元彼女の名前。

不思議すぎる類似

■悪役は後になってムーンに変更

空想シーンにて。飛行機にのる悪役は、絵コンテの段階では中年の山高帽子の男だった。■父と母との会話シーン、瞬時に家具の配置が変わっている

アニメ制作も大変ですよね。■父が吸うたばこ、CHERRYは宮崎駿の愛用だった。

「風立ちぬ」の堀越二郎も吸っている。東日本大震災による工場の被災により生産の中断に追い込まれ、2011年5月に廃止。

■なべ焼きうどん、出前か手作りかはジブリでもわからない

地球屋で出た鍋焼きうどん、西老人の手作りか、それとも出前か、ジブリでもわからないとのことです。宮崎吾朗さんは「出前派」とのこと。

■秘密の場所への音楽には歌詞があった

「バロンのうた」といって、イメージアルバムでは「さあ出かけよう、出発の時がきた…」と歌詞がある。■秘密の場所の道路で出てくる車は、近藤喜文監督の車

絵コンテより。スバルの白いジャスティ。ちなみに、1995年2月16日映画制作発表を行うにあたり、宮崎プロデューサーから近藤監督に3つの要求(髪を黒く染める、古い一張羅のスーツを新しいものに変える、10年近く乗ってボロボロのスバルジャスティを買い替える) が要求されたが車だけはそのままだった。

そのあと1996年12月27日(金)近藤監督はドイツ製のオペル・アストラに乗り換えた。

■秘密の場所からの朝日、読売ランドの鉄塔から撮影したものが参考になっている。

太陽の光による赤味や雲の形などに生かされた。■聖司の抱きつきは、イタリアで練習してきた

絵コンテより。「コートごとしずくを聖司ギューッとだきしめる。ギューッとです。イタリアで特訓してきた」■エンディングアニメは近藤喜文監督のこだわり

杉村と夕子のその後をしっかり描きたかったため。■雫はその後、ちゃんと高校に行く

春、高校の入学式に向かう新人生の中に、月島雫の姿もある。相変わらず、はつらつと元気。でも、前よりずっと自分を賢く見つめる眼差しを持って…。

映画版「耳をすませば」あらすじより

本名陽子さんや高橋一生さん、続編や系統作品、聖蹟桜ケ丘等について

■月島雫役の本名陽子さんは、スタジオジブリ作品「おもいでぽろぽろ」でも主演している

もともと子役で活躍しており、中学1年時の1991年に主人公「岡島タエ子」の少女期として声優としてデビュー高橋一生さんも、おもひでぽろぽろで岡島タエ子の小学校のクラスメイト 役で声をあてている

■月島雫役の本名陽子さんは、毎年1回は聖蹟桜ケ丘に来てコンサートを開催

そんな本名陽子さんは、2005年より聖蹟桜ケ丘で開催される「ハートフルコンサート」に参加。カントリーロードを歌っていただいたり、撮影当時のお話をしてくださいます。ほぼ毎年開催されています。

■天沢聖司役の高橋一生さんは、収録直後に声変わりした

声変わり直前で収録した。■天沢聖司役の高橋一生さんは、耳をすませばTV放映で顔出しコメントをしたことがある

2019年耳をすませばTV放映時、「初めてアニメに声をあてさていただいたのがこの作品です。たくさんあるジブリ作品のなかで、声の出演をさせていただいているのもありますけど、好きな一本の一つです」と、コメントをしている。■海外版タイトルは「Whisper of the Heart」

「自分の心のささやきに耳を傾ける」という意味■耳をすませばには、正式な続編と、雫が書いた物語としての別作品がある

・原作の正式な続編に漫画「幸せな時間」(作者同じ:柊あおい)がある。放映時に読み切りとしてリボンに掲載。雫が中学三年生になった設定で、バロンや喋るムーンもでてくる。猫の恩返しに世界観が近い。・雫が書いた設定として「猫の恩返し」がある。ジブリで2002年に公開。原作漫画もあり、こちらは「バロン~猫の男爵」(作者:柊あおい)というタイトル。

・「バロン~猫の男爵」の単行本は2002に発刊。2006年にはコンビニコミック版が出ており、こちら単行本での続きが大幅に加筆がされている。

・バロンが出てくる物語として、「ユメノの街~猫の男爵~」(作者:柊あおい)という漫画もある。1巻のみ。巻末に猫の恩返し番外編がある。

■聖蹟桜ケ丘で、「耳をすませばの世界展」というイベントが開催されたことがある

1996年、劇中にも登場した聖蹟桜ヶ丘の京王デパート(劇中では京玉)において、「耳をすませばの世界展」が開催。フイルム上映や、劇中の背景と実際の聖蹟の街との比較を写真パネル展形式で行っていました。

■聖蹟桜ケ丘駅では、列車接近メロディにカントリーロードが流れたり、地球屋風のオブジェクトや、聖蹟桜ヶ丘散策マップ看板がある

・列車接近メロディは上り下りで音楽がちがう。英語版がベース。・聖蹟桜ヶ丘散策マップは「耳をすませば」に登場した坂やロータリーをたどるコースが書かれており、「看板」と「スタンプを押していくシート」がある。

看板は2回位置が変わった。コースの絵はいろいろ事情があって2014年頃1度バージョンが変わった。

■ウッチャンナンチャンの内村光良さんは、聖蹟桜ヶ丘に来て「目をこらせば」という絵を描いたことがある

1997年、当時TBSで放送されていた「気分は上々」という番組で、各出演者が展示会に出展する作品を制作する企画があり、内村光良さんが耳をすませばの舞台として聖蹟を訪れ「目をこらせば」という水彩画を描いている。駅前から歩き、いろは坂をへて丘の上や当時入れた空き地に行き、「耳をすませばは丘の上からの絵だっから、目をこらせばは丘の下から描く」と、東寺方小学校の対岸河川敷で丘の絵を描いた。 午前中から日没まで聖蹟に滞在。耳をすませばは劇場で観たとのこと。

放送では耳をすませばの劇中映像やBGMが多数使用された。「目をこらせば」は高額で落札された。

■嵐の二宮和也さんも『耳をすませば』が大好き

2010年秋に全国小中学校に寄贈された「ニッポンの嵐」にて、二宮和也さんが「俺『耳をすませば」がほんと好きだったんだよ。やっぱあれ、名作なんだよな~」と語っています。 さらに、スタジオジブリを訪れ、宮崎駿氏との対談も行いました。■『耳をすませば』の興行収入は31.5億円

1995年日本映画での配給収入2位。1位は『ゴジラVSデストロイヤ』。全体1位は『ダイハード3』で81.6億円ちなみに前年の『平成狸合戦ぽんぽこ』は44.7億円だった。

ジブリ最高額は2001年の『千と千尋の神隠し』で304億円。

■『耳をすませば』に関するメディア

○映像・旧VHS版 発売日:1996年1月 定価:12,800円

・LD版 発売日:1996年1月25日 定価:9,800円

・新VHS版 発売日:1997年7月25日 定価:5,000円

・DVD版 発売日:2002年5月24日 定価:4,700円

・BD版 発売日:2011年7月20日 定価:7,140円

・新DVD版 発売日:2022年4月20日 定価:5,170円

○音楽

・イメージアルバム 1995年2月25日

・カントリー・ロード[シングル] 1995年6月25日

・サウンドトラック 1995年7月10日

・地球屋にて :1996年1月25日

○関連書籍(楽譜系は除く)

・漫画 耳をすませば (りぼんマスコットコミックス) 発行年月:1990/02 定価:\390 出版社:集英社

・雑誌 アニメージュ 耳をすませば特集 1995年3月号 8月号 出版社:徳間書店

・小説 耳をすませば―ロマンチック・ラブ・ポエム (文庫) 発行年月:1995/06 出版社:集英社

・雑誌 宮崎駿、高畑勲とスタジオジブリのアニメーションたち 発行年月:1995/7 出版社:キネマ旬報社

・書籍 「バロンのくれた物語」の物語―映画『耳をすませば』より (ジブリ THE ARTシリーズ) 発行年月:1995/07 出版社:スタジオジブリ

・雑誌 ロマンアルバム耳をすませば 発行年月:1995/08 出版社:徳間書店

・雑誌 『コミックボックス 1995年9月号 Vol.101 特集 耳をすませば ジブリ』 発行年月:1995/09 出版社:ふゅーじょんぷろだくと

・パンフ 映画「耳をすませば」パンフレット 発行年月:1995/07 定価:\500 出版社:東宝

・書籍 耳をすませば (徳間アニメ絵本) 発行年月:1995/08 出版社 :徳間書店

・書籍 耳をすませば (1) (アニメージュコミックススペシャル―フィルム・コミック) 発行年月:1995/08 定価:\690 出版社:徳間書店 全4巻

・書籍 耳をすませば (This is animation) 発行年月:1995/10 出版社 :小学館 子供向け耳すま紹介本です。

・雑誌 キネマ旬報 1996年2月号 出版社:キネマ旬報社 95年度映画ベストテン情報記載。「耳をすませば」は1995年度読者選出日本映画ベストテンで5位。

・漫画 幸せな時間―耳をすませば 発行年月:1996/02 定価:\390 出版社 :集英社

・書籍 スタジオジブリ作品関連資料編〈5〉 発行年月:1997/02 出版社 : スタジオジブリ

・書籍 スタジオジブリ絵コンテ全集 耳をすませば 発行年月:2001/12 出版社:徳間書店スタジオジブリ事業本部

・漫画 耳をすませば (文庫サイズ) 発行年月:2005/7/15 出版社: 集英社

・書籍 男鹿和雄画集II (ジブリTHE ARTシリーズ) 発行年月:2005/9/22 出版社:徳間書店

・漫画 耳をすませば (フェアベルコミックス版) 発行年月:2007/8/15 定価:\500 出版社:株式会社フェアベル コンビニコミックス版です

・書籍 ジブリの教科書9 耳をすませば (文春ジブリ文庫) 出版社:文藝春秋 発売日:2015/4/10

・書籍 スタジオジブリの美術 (パイ インターナショナル) 発売日:2025/1/22

■『となりのトトロ』『平成たぬき合戦ぽんぽこ』『耳をすませば』はスタジオジブリの多摩三部作

「続・映画を旅する(小学館ライブラリー)」の鈴木プロデューサーのコメントより。「宮崎さんの構想の中には、アニメーションの課題として日本の町並み、自然をまるごと描きたいという狙いがあります。

昔から通いなれた多摩丘陵の町と緑を描くというのは、それなりに必然があったわけです」とのこと。

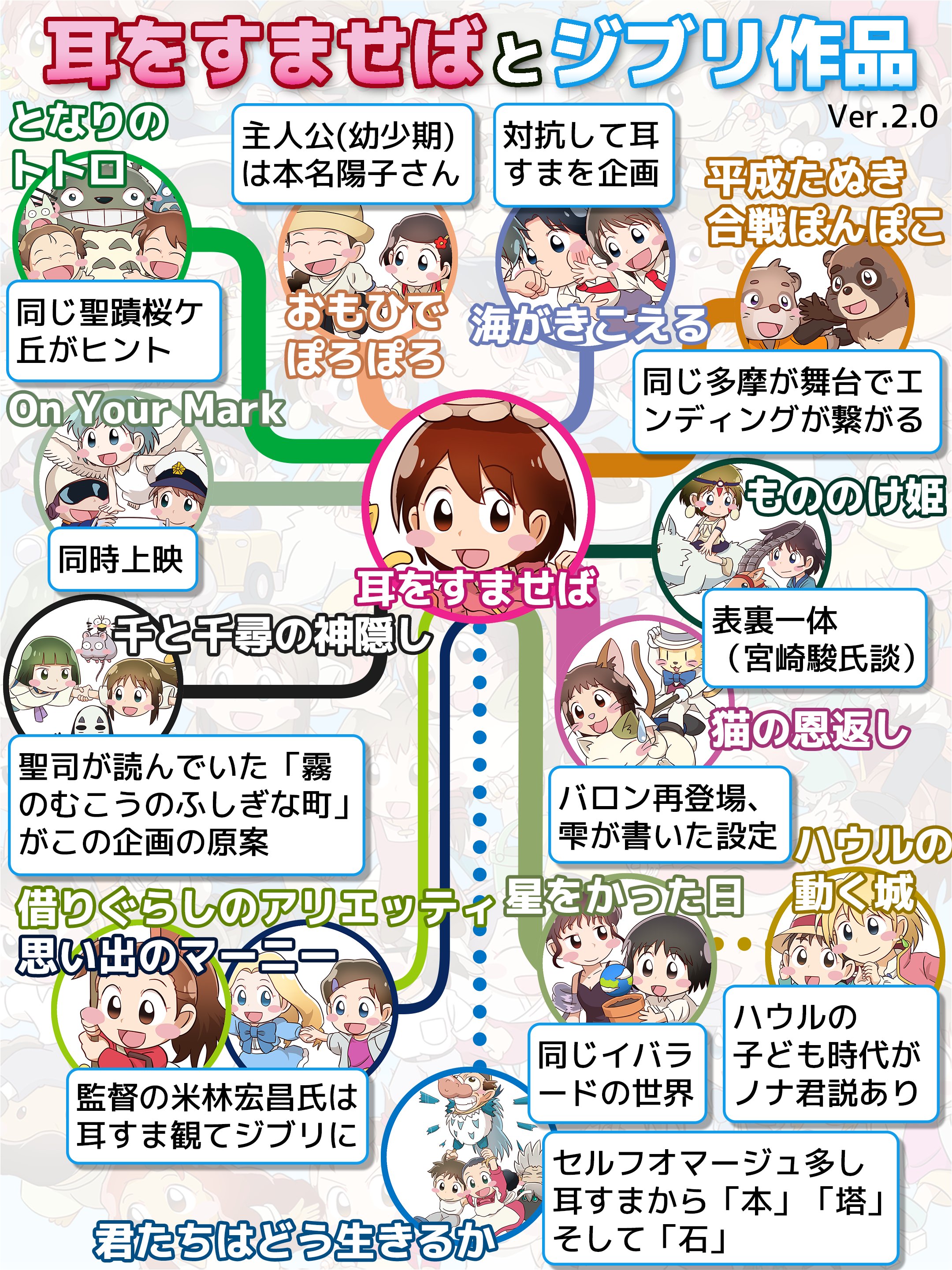

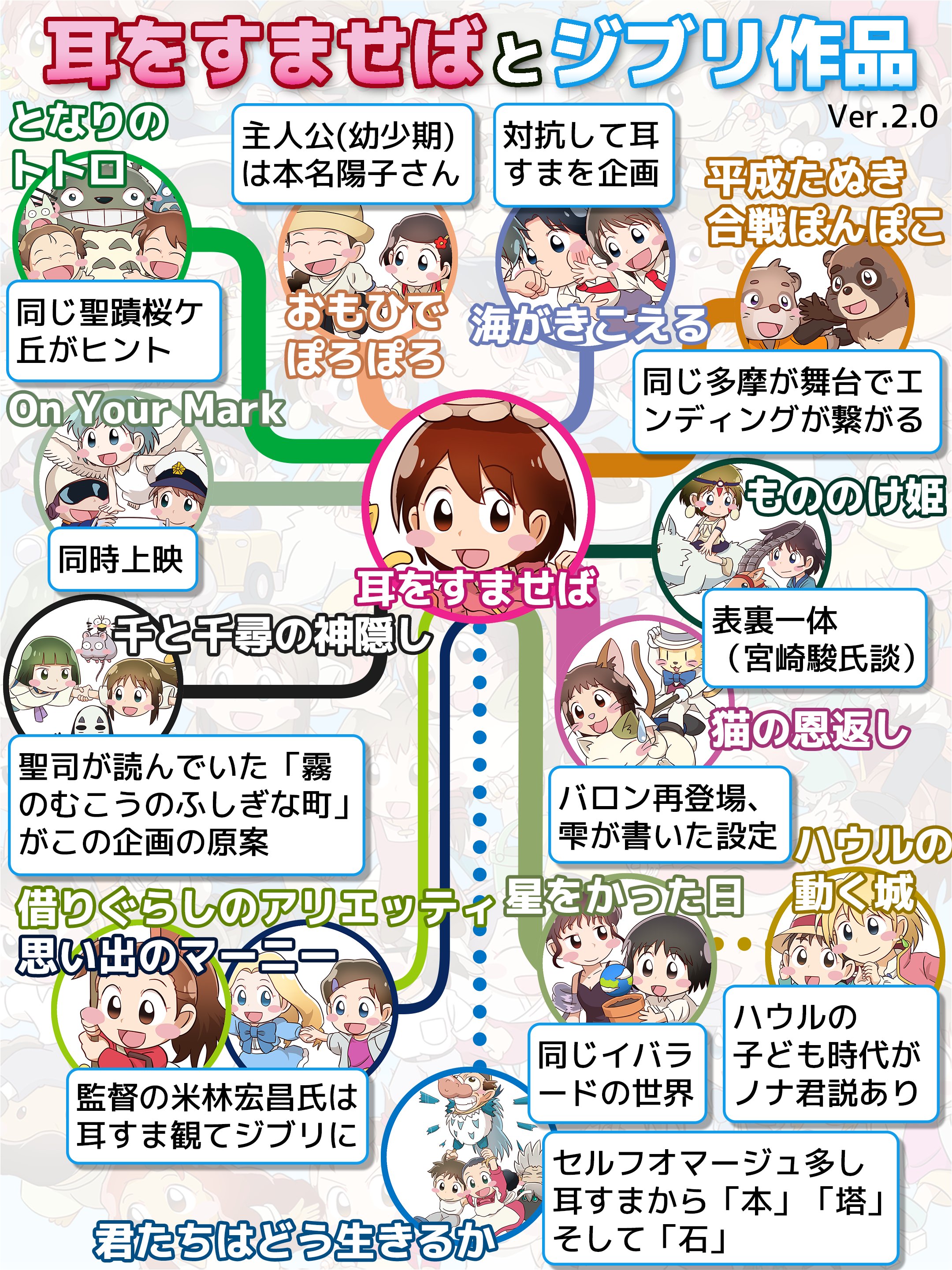

■『耳をすませば』は最も他のジブリ作品と関わりが深い

『猫の恩返し(雫が描いた設定、バロン再登場)もはじめ、『耳をすませば』は他のジブリ作品との関係が深い作品です。こちら図解してみました(君たちはどう生きるか…は自分の推測ですw)

■『耳をすませば』と『もののけ姫』は表裏一体

「もののけ姫(1997年)」映画公開舞台挨拶(おそらく2回目)で宮崎監督が放った言葉。この言葉だけ自分(管理人)の記憶に残っている。

詳しくは「折り返し点: 1997~2008 岩波書店 2008年7月発売」に宮崎駿さんが『もののけ姫』と『耳をすませば』について語っていた。